“韵纳万境”乐震文、张弛艺术展即将在海上盛大举行,这是他们对《山河回声》北京展的呼应与对话。一南一北,相互辉映,既是对南派北宗传统山水的致意,也是对中国山水画现代走向的最新表达与巡礼。

置身偌大的展厅,但见险峰峥嵘、清泉长泻、霁月清风、骄阳炽燎、韵律浅吟。万景千物,一一纳入笔中。

中国山水,自魏晋以来,日臻成熟,画论佳作大师,层出不穷、蔚为大观。后来者,必先摹古习古,又不能泥古恋古;既要形神兼备,又要笔墨与意境相俱。倘若要独步天下,自成一格,创立当代艺术语境与现代意境,且被艺术界接纳推崇,则罕见。

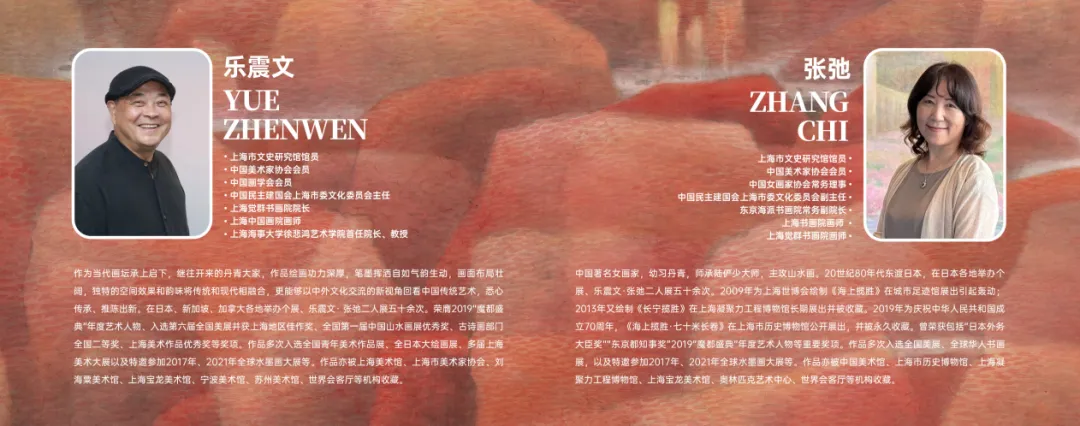

乐震文

轻岚入云俯看流泉

90cm×98cm

2024年

张弛

都市之光

240cm×115cm×3

2024年

纵观乐震文、张弛作品,其所创立的乐氏山水,无疑值得我们观摩探讨。

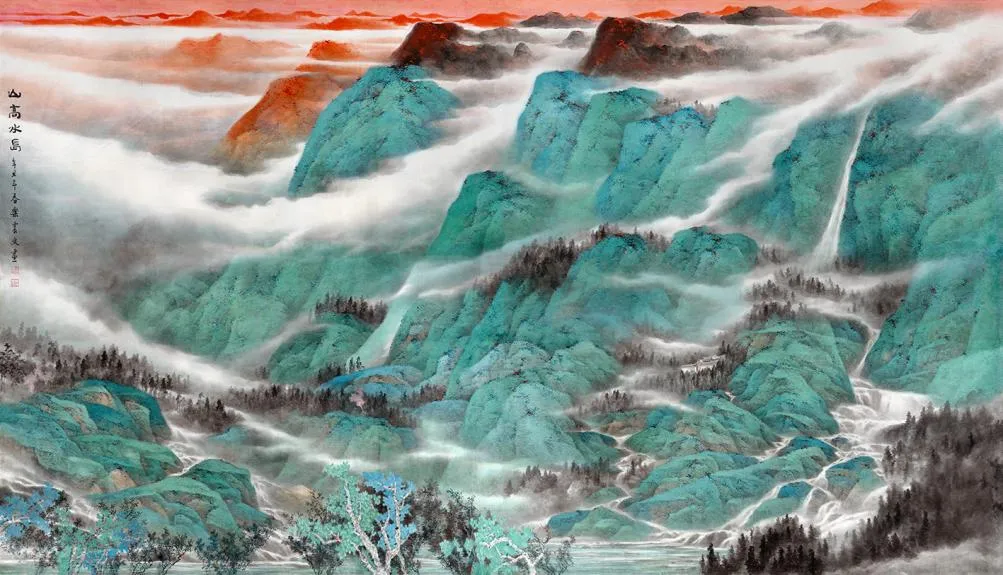

唯巨成伟。其作品尺幅之巨且多,当今画坛鲜见。画大画者,格局须大。没有经天纬地之气概,没有遗世独立之精神,没有千山万壑藏于胸中,哪能驾驭绘就如此巍峨秀丽景象!观其画有一种“会当凌绝顶,一览众山小”的效应。视觉现代性是其重要的艺术特征。他们的作品以俯视为基本观察角度,他们擅长利用长焦镜及遮幅式镜头所形成的宽广画面感,以适应其超宽巨幅所营建的全景式山水。这样就突破了“三远”的传统写景手法,也与北宋的全景山水拉开了距离,不再沉浸在以天地为空间框架、以留白为虚空表现的叙事特征里。这样他们的巨幅横长构图,就不再是手卷式的水平向和不断移动的视线,而是在整幅画面上形成一个视觉中心,以宽阔宏大的构图,造成强烈的视觉延伸感。这种视觉现代性,既是对传统技法的丰富,又是对现代文明的吸纳。这样他们的作品就此从文人山水中破茧,成为他们和这个时代的写照。最近张弛的巨幅大作《苏河春晓》和乐震文的《山高水长》分别在上海的世界会客厅陈列,便是一个缩影。

张弛

苏河春晓

413cm×117cm×5

2024年

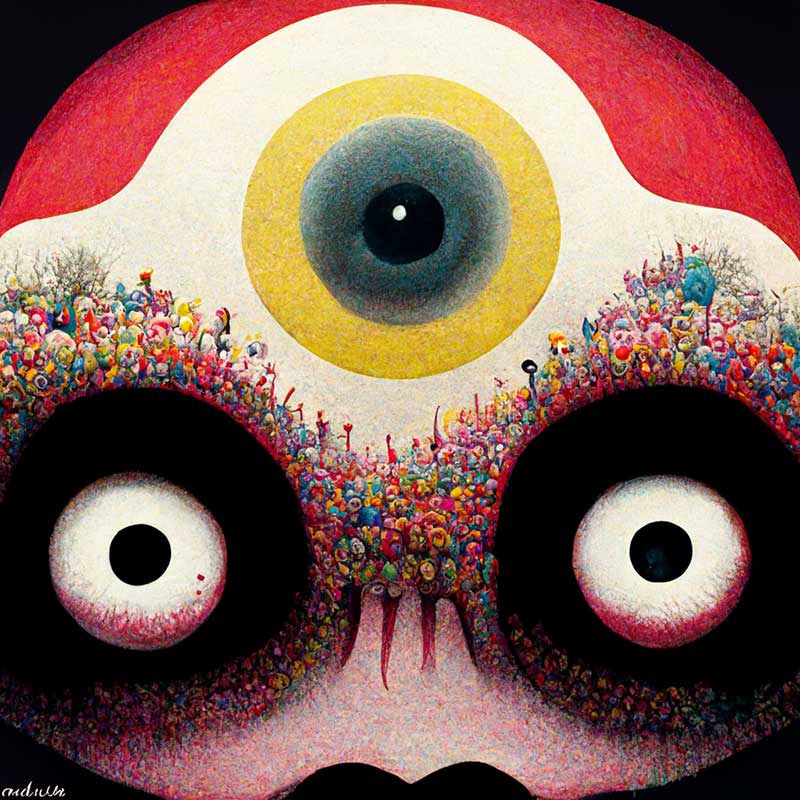

乐震文

山高水长

430cm×700cm

2021年

唯静蓄动。画山水者,须观天察地。山,矗立天地,沉默不语,此为静。地壳运动,瞬间即沧海桑田,此为动。山虽沉默不语,然“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”,说明山会随环境变化而动。月出日入,晨钟暮鼓,云蒸霞蔚,四季更序,山便有了灵性与神韵。从哲理层面上看,静动是相对的,是可以互换的。乐震文、张弛伉俪深谙静动关系,总是从静的节点切入,展现出动的节奏与激情。这里不仅仅是静动关系。更是由静动关系提升出的一种观念,一种宇宙观。他们俩早年受北宋五代范宽、荆浩、龚贤诸大家浸染,后受东洋艺术熏陶,又与禅宗佛教结下不解之缘,所以他们的艺术观念随着人生阅历的丰沛和涉猎的广博,一再迭代变更与升华。这种变化,是自觉与不自觉的,是感悟顿悟和禅悟的。这过程需要甘于寂寞,摒弃嘈杂。这也是他们从画者思者到智者的转换过程。张弛说,“画画的过程,就像修佛。打开心扉用心去感悟,突然间就会明白许多道理。”乐震文说,“我画画时,喜欢静静地轻轻地磨墨、展纸、执笔,静静地思维。”他还说,他的画是“养”的。不会肯定随即出来的形态,会让它渐渐显现,随时修整。一个“养”字,道尽多少艺术真谛。然而,在沉默寂寞冷静恬静的包裹下,在苍茫环寰翰林澜山中,你能聆听倾听感悟到月光倾泻的声音,春天拔节的声音,秋天落木的声音,更有鸢飞鱼跃的声音,浪涛奔涌的声音。其气,摧枯拉朽;其势,巍峨伟岸;其情,酣畅淋漓。从而给人以笔落惊天地、诗成泣鬼神的感觉。

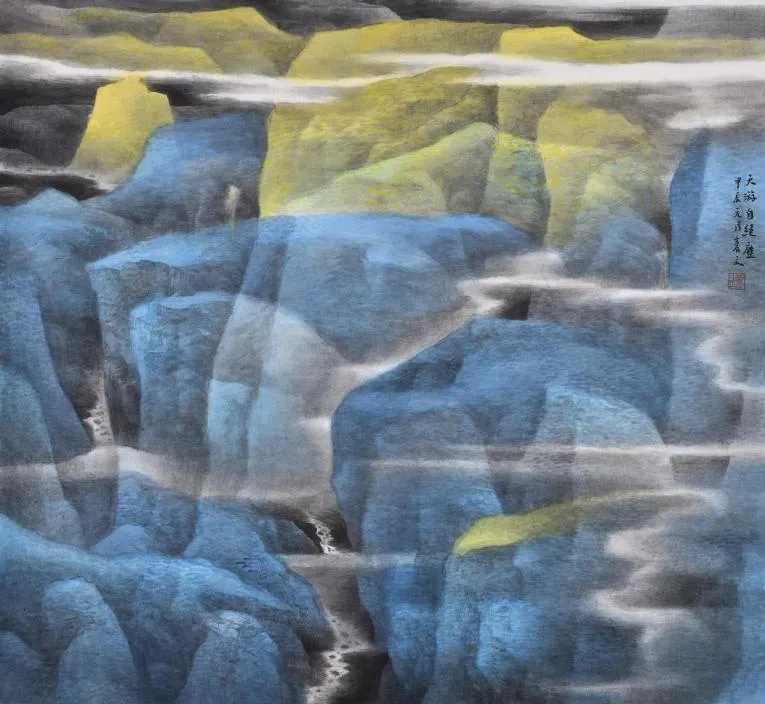

乐震文

天游自绝尘

90cm×97cm

2024年

乐震文

风吹山带 似浓还淡

97cm×179cm

2024年

唯纯臻美。由静为切入点所形成的画面,进而引发出的是纯的氛围,是那种纯静、纯粹、纯洁之美。这又是他们的艺术特征之一。画面的干净单一,洁白无瑕、一尘不染、清新儒雅,使其作品具有了清婉的纯真的审美境界。这种纯真的审美境界,是他们独有的,是怀道、解道、悟道后的一种艺术主张和品格呈现,是返璞归真后的使然。这种纯真感犹如冯友兰先生所讲的,保存了婴儿般的纯真状态。为了使这一纯真之美达到极致,他们在技法笔墨上进行了创新。他们擅长运用装饰感和平面感方式,使画面的空间感有了新的突破。他们将画中的物体对象,往往弄成一体,一层一层的平面铺垫,对山体适度变形柔化,让介乎二维三维的块面,叠加、穿插、交错,包括山石、树根,用很平的造型,很稳、很鲜明。从而灵性飘逸、气韵流畅,给人以一种旖旎氤氲、朦胧神秘的幻觉。这种美学主张也体现在他的用色上。中国传统山水有水墨、青绿、金碧、绛色之分。随着技术革新,颜料的丰富与多样,吸引了张大千、齐白石、林风眠诸多大师的尝试,中国画在着色染色上有所突破,带来了新气象。乐震文、张弛特别擅长用色,并成就了他们独有的用色技法。他们主要传承绛色这一流派,又深受东洋画风影响,尤其是对西方色调概念的掌控,把大红、金黄、湛蓝、青绿、紫色、褐色、粉色诸色阶与色系,逐一挥霍泼洒烘染,使色泽如光芒般笼罩在巨大的山水气象中,使云气、泉水、密林、山石、丘壑,浑然一体,又有微妙的层次变化,空濛如涟,轻盈飞度。即使不着一色,其水墨,也成了一个调性,一种色调。他们的用色往往与用水溶化触合在一起,水的流痕与波纹,又产生了新的幻境与趣味,那种超然物外的飘逸状态,仿佛群山吐纳、群峰飞翔。在朦胧和雄浑的山水语境中,呈现出山水的单纯与笔墨的空灵。

张弛

天宇

210cm×151cm

2024年

张弛

云壑听泉(局部)

2023年

唯出而入。入世与出世,是人生养性过程,也是艺术修炼过程。他们俩的求艺生涯,可以说,几经碾磨,几经出入。少时在工艺美校学习,打下童子功。后专事绘画,专供外销,为国家创汇。初识艺术品的文化价值与商业价值。在这过程中,他们接触观赏临摹到大量古画真迹,这种沉浸与传承,就是摹古习古。中国画经过历代先贤的探究归纳,形成了完整的人文价值体系。后来者,必须知晓遵循把握,其笔墨,其情趣,其意境,其皴法,其线条,其留白,其着色,其题跋,其落款。尤其是画胸中之山、传天下之道的理念,使他们更明白了画的功夫在画外的道理,也知道了人文涵养的重要性,当然更重要的是得有灵性悟性与才气。张弛自幼受父亲知名山水画家张大昕庭训,中学时期作品《在阳光下》已入选全国年画少年儿童美术作品展,后又师承陆伊少大师,耳濡目染,深得精髓。那时,他们可以经常借用观赏临摹大家作品,从李唐、倪瓒到董其昌、巨然,从黄公望、马远到石涛、文徵明,从王蒙、朱耷到张大千、吴湖帆,一个个大师皆根植于心中,活化在笔下。这种根基与底蕴,使乐震文、张弛年少即闻达于海上,80年代,他们作品《熊猫迁居》就入选第六届全国美术作品展、获上海地区佳作奖。藉此,即可立足于画坛。但是,他们不甘浅尝辄止。企望更大的发展空间,当日本有关方面发出邀请,他们便毅然放弃已有的成功,东渡西洋、负笈游学。日本自明治维新以来,深受西方文化冲击,面临如何重塑和当代化的问题,这个时间节点上,中国也面临同样的问题。日本经过近一个世纪的探索在吸纳西洋画光影、结构和写实上形成了独特体系,获得一定的成功,这对我们很有借鉴意义。他们在日本廿多年的艺术生涯,深知其味。同时,他们能更便捷地接触到西方当代的前沿艺术。东学西渐,西学东渐,这种激荡与冲撞,对他们的艺术观念的洗礼更新,是至关重要的。是同时代中国画家很难觅得的机会。如此,他们的画风为之一变,尤其在技法上,既是传统的又是当代的,也是他们特有的。他们这种风格,其辨识度是非常清晰的。比如说“皴”吧,这是中国山水画重要概念与技法。古有披麻、牛毛、雨点、斧劈、卷云等,近代张大千傅抱石陆伊少等创立了大千皴、抱石皴和墨块皴。而乐震文、张弛也分别创立了“俱进皱”与“树皮皴”。“俱进皴”,是乐震文为画巨幅和山脉而创立的,其笔法多是横向的,千笔万笔都在前行,很有规律、很有定力、很有秩序,有一种与时俱进的感觉。张弛则从树皮纹路肌理上得到启迪,把倒过来的纷披的树枝变成了山体的结构,进而使山峦更加大气磅礴。当然,这些技法不只是为皴而皴,刻意营造的。他们知道“一山一水别具一格、笔墨当随时代”的道理。乐震文画山峦的特点是,再大的山在他的笔下也会变成棱角分明的石块,或方形、长方形、圆弧形。这种对自然山石的整一处理,进而形成了画面结构,让画面在自然形象与内在结构之间不断跳跃。这是乐震文现代形式意识的一种高度自觉,揭示了现代主义对“有意味形式的探求”。这里可以明显看到西方立体主义、抽象主义、极简主义诸风格在他们俩山水画中的表现。而这种将山石演化为方整结构的方式,又可以追溯到中国明清之际的渐江大师,他是先觉者。20世纪以来,齐白石、李可染、李宝林、杜大恺等,都将这种形式自觉汇聚成一种时代审美潮流,从而凸显出传统山水画向现代性视觉转型的探索方向。乐震文、张弛正是这种画法的集大成者,中西互融,古今贯通。使他们有幸站在这个时代交叉点上,成为实践者成功者。同时,他们又清醒地认识到这种视觉现代构成性,容易导致对传统笔墨的简单运用,从而失去了笔意墨韵的独立性,所以,他们始终没有放弃中国画“笔墨”与“意境”二大审美特征,这也成为他们现代视觉结构的重要元素与艺术价值。太多的颠沛和思念,太多的灵感与真谛,使他们有了反哺的冲动,他们画的是中国山水、中国山水画。其渊源其底蕴皆在中国。中国巨大的发展与成就,中国画坛的勃然生机,也吸引并召唤他们的回归。归来后,乐震文先后在上海大学任教,在海事大学任徐悲鸿美术学院院长。上海书画院任执行院长、觉群画院任院长。夫妻俩都成为上海市文史馆馆员。这些经历与体验,让他们的艺术更趋成熟与圆润。他们不仅活跃在中国画坛,而且为中国书画界带来一泓清流,呈现出清新典雅的新格局。从而创立了风格独特的乐氏山水,并被学术界和市场的高度认可,从而昭示出中国山水画当代走向,成为中国山水画的当代范本。

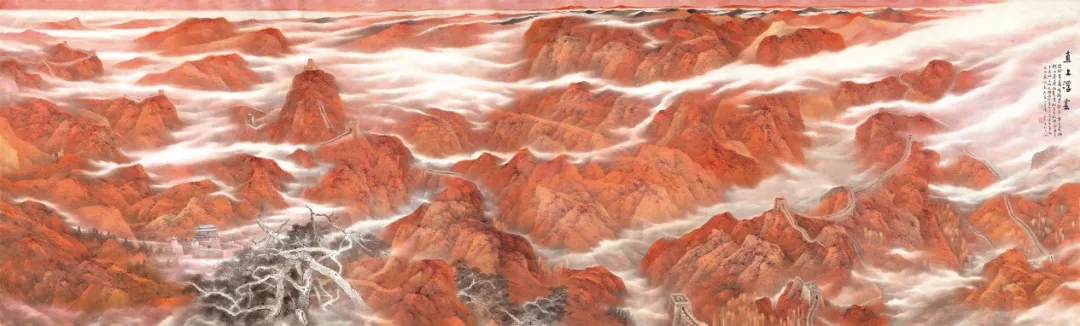

乐震文

直上浮云

330cm×1100cm

2023年

张弛

云起叠嶂

232cm×106cm×7

2023年

唯品修德。以形媚道、澄怀观道,是中国山水画的最高境界,也是无数大师追逐的终极目标。而要达到这个信仰层面,首先得修身养性,中国传统有仁义礼智性。温良恭俭让,忠孝廉耻勇一说。又有夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。淫慢则不能励情,险躁则不能治性之说。他们俩给人的印象就是古风可追。敦厚谦逊、和蔼可亲,待人五常有范,礼数有周。他们俩是师生、是夫妇,更是同行。其感情之真之挚之纯之深,为中国当今画坛的传奇与佳话。40多年来,他们俩情笃和好、相濡以沫。他们的作品,收藏者和机构众多。他们对世俗的名利与纷争,淡泊笑之。他们的子弟和追随者众多,他们从不骄狂愚妄,与画坛同道相处也是尊卑谦恭。这种为人之道、这种高尚品德和宁静致远的修身明志格局,会在他们的画中不经意地泄露出来,成为他们作品中的特征。宁静高雅,辽远寥廓,秀美俊翔。而乐震文一旦引壶酌酒、握笔挥洒时,在这谦卑平和的表象下则潜藏着另一种状态与神情,展露出他的激情澎湃、大气浩荡、傲视群雄、舍我其谁的霸气与自信。张弛可以说更是反差明显,她的画气象万千、豪迈不羁。她与先生既是琴瑟和鸣,却又和而不同。她以顿悟灵感见长。他们是海派画家,却追寻北宗画风,多以太行山脉,西北山峰的真实景象为构成对象。但是又有南宗画派的舒朗俊秀。他们画山水从不以真实山林为具象,多把山石变形重塑,变成他们的意象。可是他们又一直奔波跋涉在大川名山间写生,甚至跑到南极去写生。他们的写生,不再停留在视觉层面上,而是去感受大自然的生命结构和灵魂脉动,寻找大自然的真实与本质,寻找自我精神与大自然道法的契合。他们善于俯仰天地,却对一叶一水,感悟体察,甚至在树皮的皱纹肌理上创造出新技法。这种矛盾相冲、笔墨相对的交差与纠缠,形成了多重表现多元价值和多面展现的艺术风格,是兼容并蓄,中西贯通,古今融会的重合叠加揉合的结合,最终形成为统一风格,形成了乐氏山水媚道与观道的魅力。

乐震文

菲莱神庙

33cm×45cm

2023年

张弛

菲莱神庙

33cm×45cm

2023年

对中国山水画,或者说对中国水墨山水画的救赎与重生,是中国画当代性的重要母题。多少有才情有抱负有实力的艺术家,想在传承中创新,想把笔墨与笔触、意境与写实、构图与构成、线条与块面、晕色与色调统一起来,形成中国画的当代语言和审美意识。但是,中国画的重构,或者说中国画的现代建构,目前还处在过程中,还没有普适性的价值。这是我们这一代人的使命。不管你怎么做,最终都要为这个历史交出一份答卷,提供一个个人方案,或被历史接纳、或被社会接纳。对乐震文、张弛来说,他们的画不仅仅是在为山水立传,而是借助山水的自然性、笔墨的建构,来为世人,为当下的公众提供一个灵魂安顿的场所。一种伟大的艺术总是超越纯视觉的,总是超越技术、套路、表面语言和光色。艺术的本质是救赎性。我们在乐震文、张弛他们的画中,可以感受到那种救赎性,有一种可望、可惧、可忧、可思、可想的力量。让灵魂有一个栖息地,这才是画山水的根本要义,也是他们创造艺术的精神动力。

乐震文

野花犹向涧边红

90cm×98cm

2024年

张弛

都市春晓

240cm×115cm×3

2024年

纸本设色

乐震文、张弛无疑是中国当代山水画的标志性人物,也是中国海派艺术的领军人物。