历史和时间关系总是微妙的,它们难舍难分,相互纠缠。从时间的角度看历史,历史犹如在时间的流逝中的一种缓慢堆积,堆积成塔后就成为一种带有时间痕迹的自证。堆积也是一种掩盖,历史之塔又在时间的行进中不断龟裂和剥落,这其实是自身重量所致的挤压,导致不断败露出真相,导致历史的重新书写。承载人类历史的建筑有自己的历史,那是一种从材料到形式的历史,从构造到结构的演进,从物质到空间和文化言表的跨越。建筑的历史叙述依靠典籍、图像和严格对应着时间的实物,它们分别代表着自证、旁证和佐证。

从历史的角度看时间,时间不似堆积历史的沙粒,倒像是其中漂浮不定的尘埃,如历史的面纱。它随着闯入者的脚步而震颤,应和着质疑者的批判而激扬。而正是因这种有力的踏入和争辩引发的动荡,历史原本的样貌才依稀出现少许的动摇。在被时间营造而成的真相和假象之间,闯入者如何做出判断是个科学问题,更是个有关逻辑的法学问题。科学借用物质,艺术依靠图像,而最难得的是通过时间确认时间。这么看来,佛光寺的历史考证就是一个典型。从“栋梁”展的文献中我们可以看到,这段故事经历了梁思成先生与《营造法式》的邂逅,民族情感的涌动,再到对国际学界某些学者妄论的质疑,而最终决定性的是那一次走入田野的行动,梁思成和林徽因闯入了时间的尘埃之中。

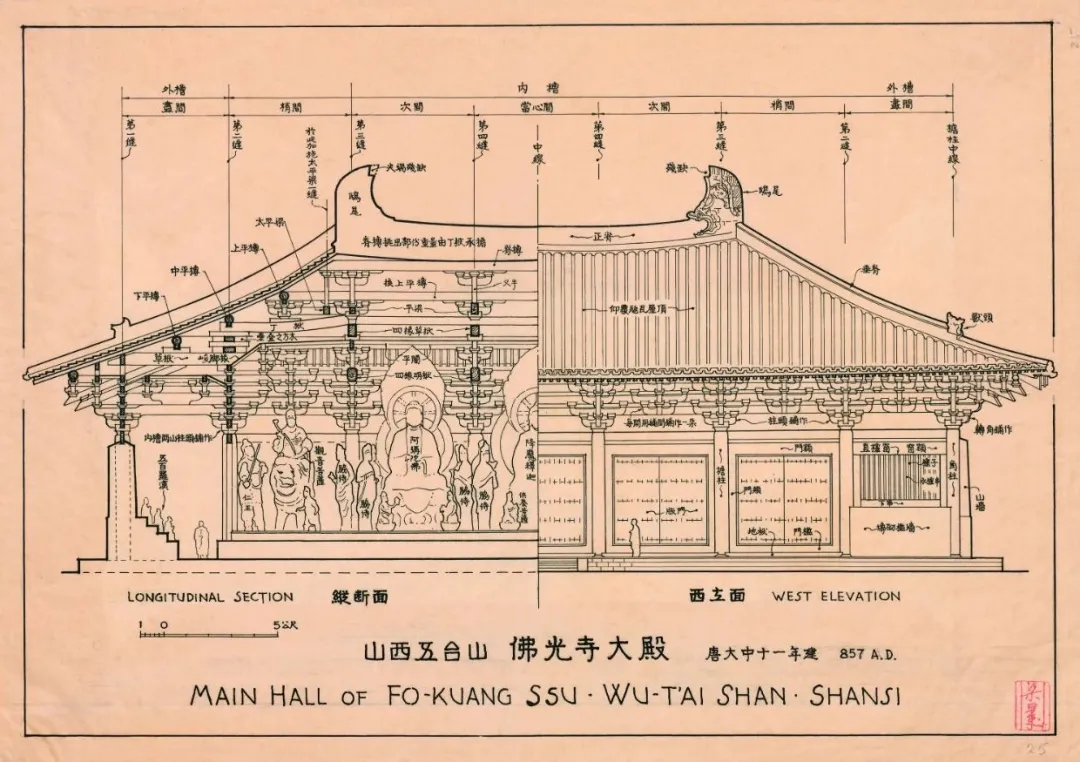

与佛光寺相关的重要时间有两个,公元1937年和公元857年,前者是梁思成、林徽因、莫宗江等一行学者抵达佛光寺田野调查和考证的时间,后者是此番考证所得到的结果,一个具有历史意义的数字。这两个时间是互为因果、互为条件的,后者是前者的缘由,前者是后者的先决条件。从此中国的建筑学人找到了证明自己的传统建造体系的关键物质存在,从此一束光芒射入历史的阴霾之中,照亮了这一段尘封的历史。由于自古以来中国建造体系的一脉相承,建筑的形制演变是极为缓慢的。由此那些散落“田野”之间的建筑遗存和其真实身份证明就变成了一件无比复杂的事情,由于档案缺失,公案就很多。透视历史的工作具有偶然和必然的双重属性,无功而返者甚众,从这一点上来看梁林二位先辈是幸运的,他们在昏暗的东大殿内竟然看到了梁底的题款,这其实是一个依靠自身生命之微光返照所获得的发现。那一刻,光芒万丈……

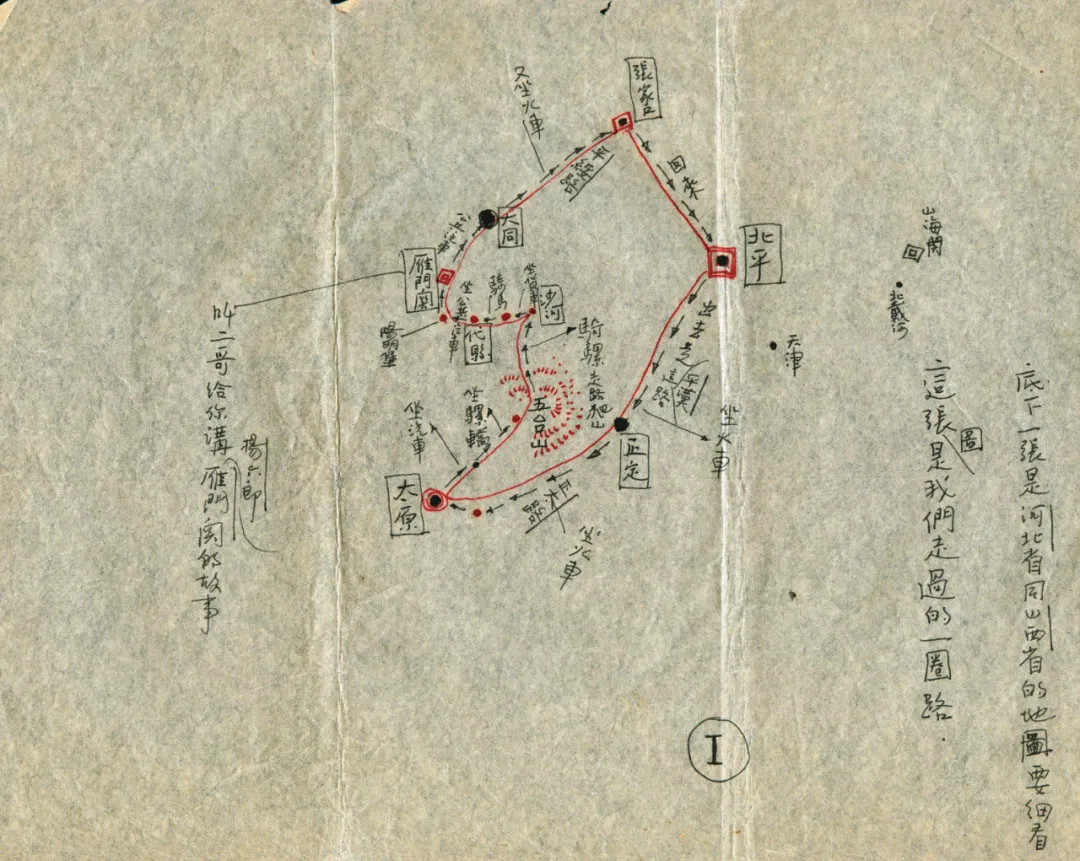

2021年“栋梁”从清华大学艺术博物馆开启了巡展之路,之后巡展的路径是沿着梁思成和林徽因先生事业的足迹而勾勒的,每一个站点都会侧重讲述那些发生在具体时空下的光辉事迹。“栋梁”巡回展不啻于一次长征,从南到北,从东至西。如此这般,巡回展就成了一次次宣传,一次次发现和一次次播种。“栋梁”山西展所展现的部分内容是重走梁林路中的重要路段,它对中国建筑史学的开创具有深远意义。1937年是中华民族近代历史上的至暗年代,每个中国人的内心都被悲愤、牵挂、不屈所充斥着。山西传统木构遗存量巨大,且不乏典型案例,山西的古建田野调查对于厘清中国传统木构建筑的基因具有不可替代的意义。而1937年六月至七月即将爆发的日本侵华战争却使得这片土地也笼罩在战争的阴霾之下。在林先生写给梁再冰的那封图文并茂的书信中,我们能领略到那份深情惦念和深明大义之下的勇于担当精神。

而此时静谧神圣的五台山境内却迎来一个历史的高光时刻,梁林二位先生一行经过跋山涉水,混用了从现代的火车、汽车到古代的骡车等各种交通方式,终于在1937年6月底到达千年古刹所在地——豆村佛光寺。这是一处被时间的尘埃长久覆盖的历史场所,香火延绵但不旺盛,东大殿的平闇内沉积了千年的蝙蝠粪便释放着逼人的气息。但它的雄健的样貌却依然透出一股辐射般的力量,让这群风尘仆仆远道而来的人们怦然心动。佛光寺难掩的光芒终于在一代宗师们的慧眼辨识和辛苦劳作下刺破了重重的迷雾,照亮了历史。

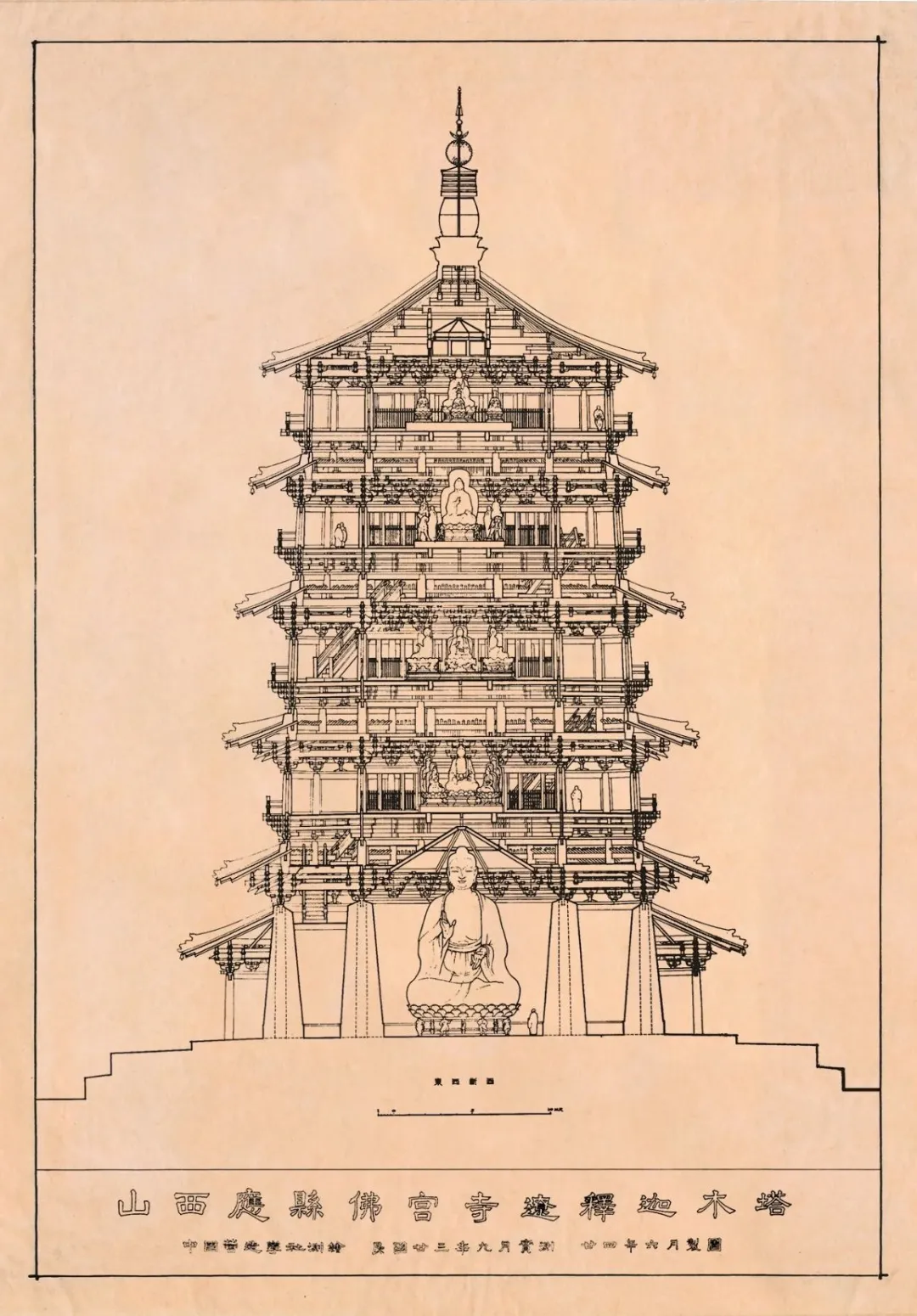

有人认为这个世界上根本不存在时间,时间只是一种人类试图抓住现实的想象,追溯它的源头会发现所谓的时间竟然都是空间。若接受这样的假说,那历史是否就是一个又一个变化着样式的空间组合?建筑的历史的确如此,需要一个个空间的实证。山西境内的古建筑就足以形成一个完整的建筑空间序列,比如五台山的南禅寺和佛光寺属于唐代,应县木塔属于辽代,晋祠的圣母殿属于宋代,芮城的永乐宫属于元代,至于明清建筑则更是不胜枚举,俯拾皆是。山西的古建筑遗存映照出一个完完整整的,灿烂辉煌的中国建筑历史。

除此之外“光”也很重要,光是一种存在着的物理现象,光年就是空间而非时间。光本质上干巴巴的,作为现象却生动无比,变化无常。从物理的角度说,光是一种能量的传递;从效用的评估来看,光是一次来自彼岸对心灵的直击。佛光寺的名字起得真好,博大且充满力量。这个古老的空间是否真的有光,我想一定是有的,若非如此,它何以能够身处于这偏僻的山野却声名远扬,在敦煌的壁画中,在海外的画刊上……何以让梁思成、林徽因这样一群身在京师的学者魂牵梦萦,最终不辞艰辛来瞻仰,来测绘。这一定是超强的能量使然,这种能量是光,如辐射,能穿越崇山峻岭。佛光寺的能量完全来自其自身,它是中国传统木构之王,是活着的以身说法的建筑典范。

2024年6月19日

1937年7月4日林徽因测绘佛光寺经幢

中国营造学社纪念馆藏

1937年7月梁思成调查测绘佛光寺东大殿

中国营造学社纪念馆藏

1937年7月林徽因考察佛光寺东大殿

中国营造学社纪念馆藏

1937年7月林徽因与佛光寺东大殿供养人(宁公遇)塑像合影

中国营造学社纪念馆藏

展览简介

“栋梁——梁思成林徽因学术文献展”由千渡长江美术馆、太原理工大学建筑学院主办,清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆提供学术支持,计划于2024年6月29日在山西五台山佛光寺举行开幕式及学术研讨会,并于6月29日中午12:00在千渡长江美术馆正式开展(同时在佛光寺设分展厅),预计将展至2024年10月7日。

梁思成、林徽因二位先生在中国建筑学界是特殊的“通才型”人物,他们在建筑历史、文化遗产保护、城市规划、建筑设计(包括理论与实践)以及建筑教育(包括专业与科普教育)等建筑学的诸多重要领域,皆有杰出的乃至开创性的贡献,并且影响深远。他们是国徽、人民英雄纪念碑的主要设计者;他们曾分别担任北京都市计划委员会副主任及委员,为首都北京的城市建设和古城保护鞠躬尽瘁、殚精竭虑;他们曾携手创办东北大学和清华大学的建筑系,桃李满天下;由梁思成主持、林徽因积极参与完成的“中国古代建筑理论及文物建筑保护的研究”荣获1987年国家自然科学一等奖。

本次展览的主题之一,是期望通过尽可能丰富、翔实的原始文献,较为全面地呈现梁、林二位先生在上述众多领域的斐然成就,回顾与反思其精彩、卓越而又令人感慨的学术生涯,更加立体地呈现两位建筑宗师的品格与精神特质。

“栋梁”展到山西巡展具有重要的意义,梁林的山西古建筑考察之路是本次展览的又一重要主题。山西是梁、林二位先生以及中国营造学社同仁古建筑考察的重要基地,他们曾于1933、1934、1936、1937年先后四赴山西,考察了大同云冈石窟、华严寺、善化寺,应县木塔,浑源悬空寺、永安寺,太原晋祠,洪洞广胜寺,五台山佛光寺及台怀寺庙群,代县边靖楼、阿育王塔等一系列中国建筑史上的经典杰作。特别是在1937年7月抗日战争爆发之际,他们考察发现了当时中国唯一的唐代木构建筑——五台山佛光寺东大殿,一举推翻了日本学者的“中国已经没有唐代木构建筑,要看同时期木构建筑只能去日本奈良”的错误论断。在山西的这些重要考察发现,不仅被梁、林二位先生写入《中国营造学社汇刊》的多篇重要论文中,并且成为他们在抗战时期完成于李庄的《中国建筑史》及英文版《图像中国建筑史》的重要篇章。

特别要提出的是,今年是林徽因诞辰一百二十周年,本次展览也寄托了我们对林先生的深切缅怀。

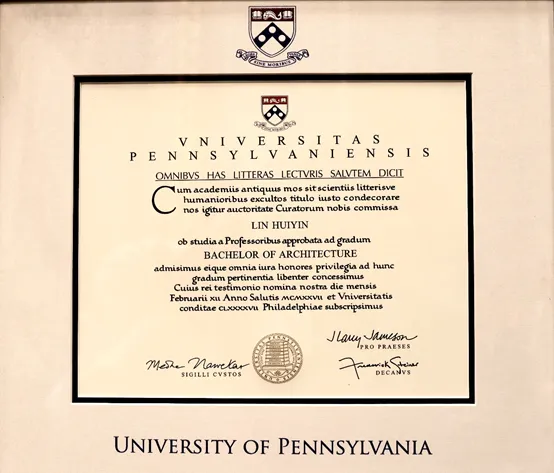

本展览分为5个主要单元:“营造学社”“求学”“规划与保护”“建筑设计”“建筑教育”。共计展出近400件(组)展品,包括:由手稿、图纸、草图、测绘稿、打字稿、档案、证书、著作早期刊本、影像、录音等构成的珍贵文献(包括原件与高仿复制件),清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆藏历史照片,以及若干空间装置、多媒体作品等。其中,今年5月宾夕法尼亚大学为林徽因补发的建筑学学士学位证书、1937年林徽因测绘佛光寺的测稿以及梁林的水彩画等珍贵文献(复制件)更是首次展出。展品的收藏机构包括清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆、中国国家图书馆、清华大学档案馆及校史馆、哈佛大学中国艺术实验室、中国文化遗产研究院、西安建筑科技大学等,部分展品(特别是一批珍贵的书信、老照片)由梁思成亲属提供,古建模型由山西古建文化产业有限公司提供。此外,还由相关领域专家学者撰写了各展览单元的导言。

2024年5月宾夕法尼亚大学为林徽因补发的建筑学学士学位证书

复制

林徽因亲属提供

梁启超书于《营造法式》(陶本)扉页上的致梁思成、林徽因寄语

1925年

复制

匿名收藏

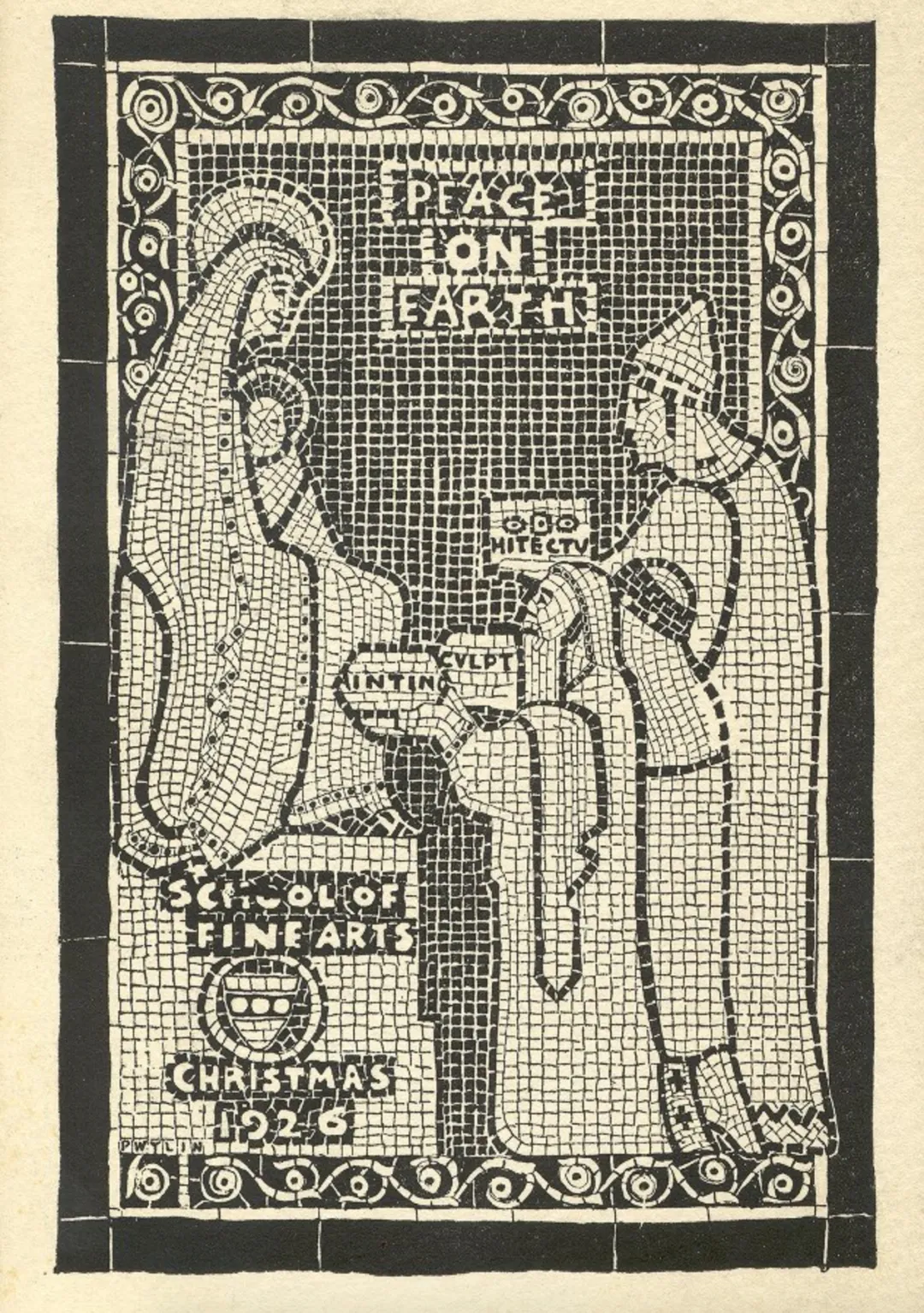

林徽因为宾大美术学院设计的圣诞卡

1926年

复制

哈佛大学“中国艺术实验室”提供

林徽因致梁再冰信

1937年7月

复制

梁再冰提供

山西应县木塔剖面图

梁思成、莫宗江实测,1935年绘图

复制

中国营造学社纪念馆藏

山西应县木塔一层剖面测稿

梁思成、莫宗江于1933年9月20日测绘

复制

清华大学档案馆藏

林徽因致费慰梅信及插图

1936年5月7日

复制

梁思成亲属提供

梁思成《图像中国建筑史》插图:山西五台山佛光寺大殿立、剖面图

英文版,1946年完稿

复制

中国国家图书馆藏

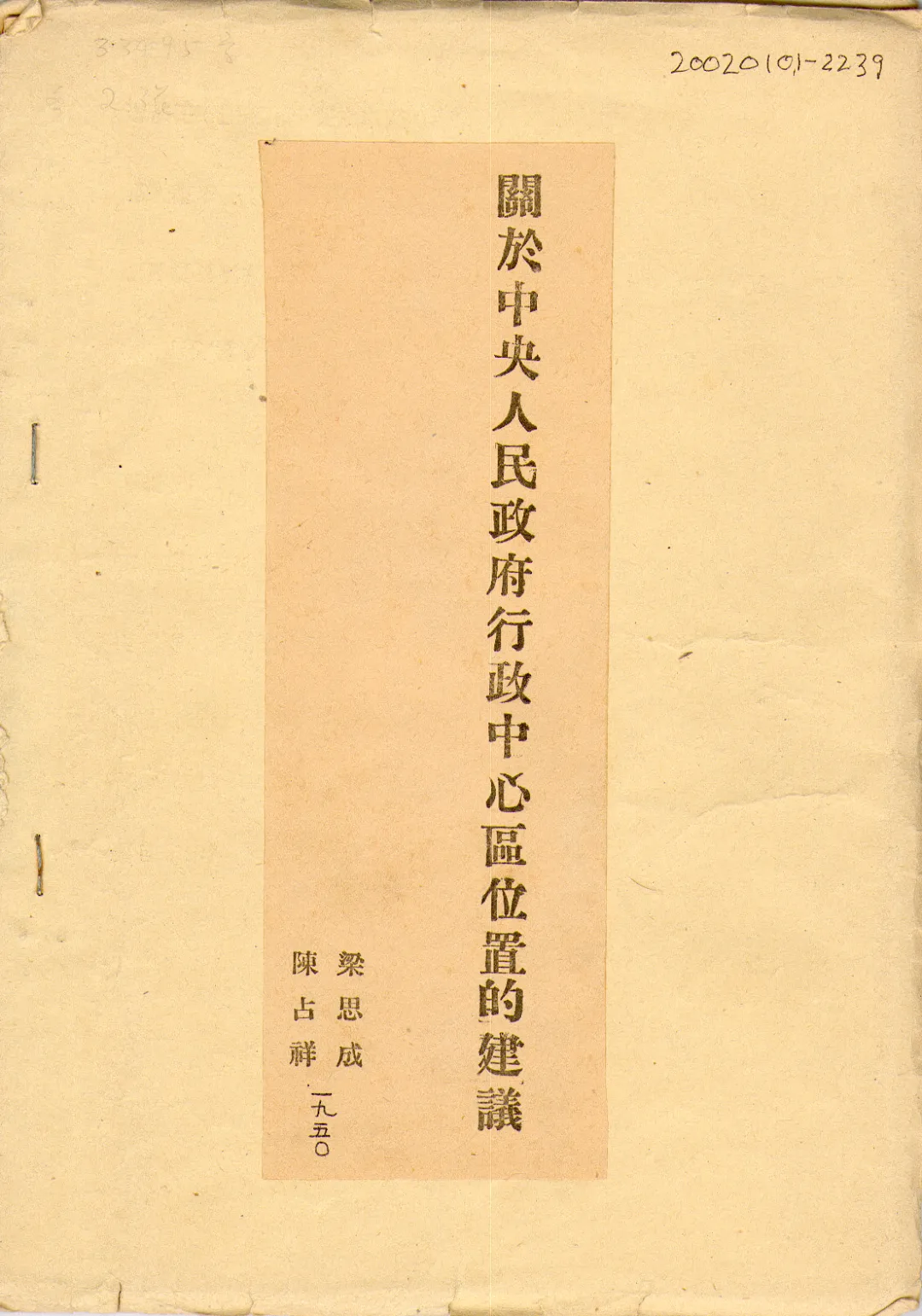

梁思成、陈占祥《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》(史称“梁陈方案”)

1950年

复制

中国营造学社纪念馆藏

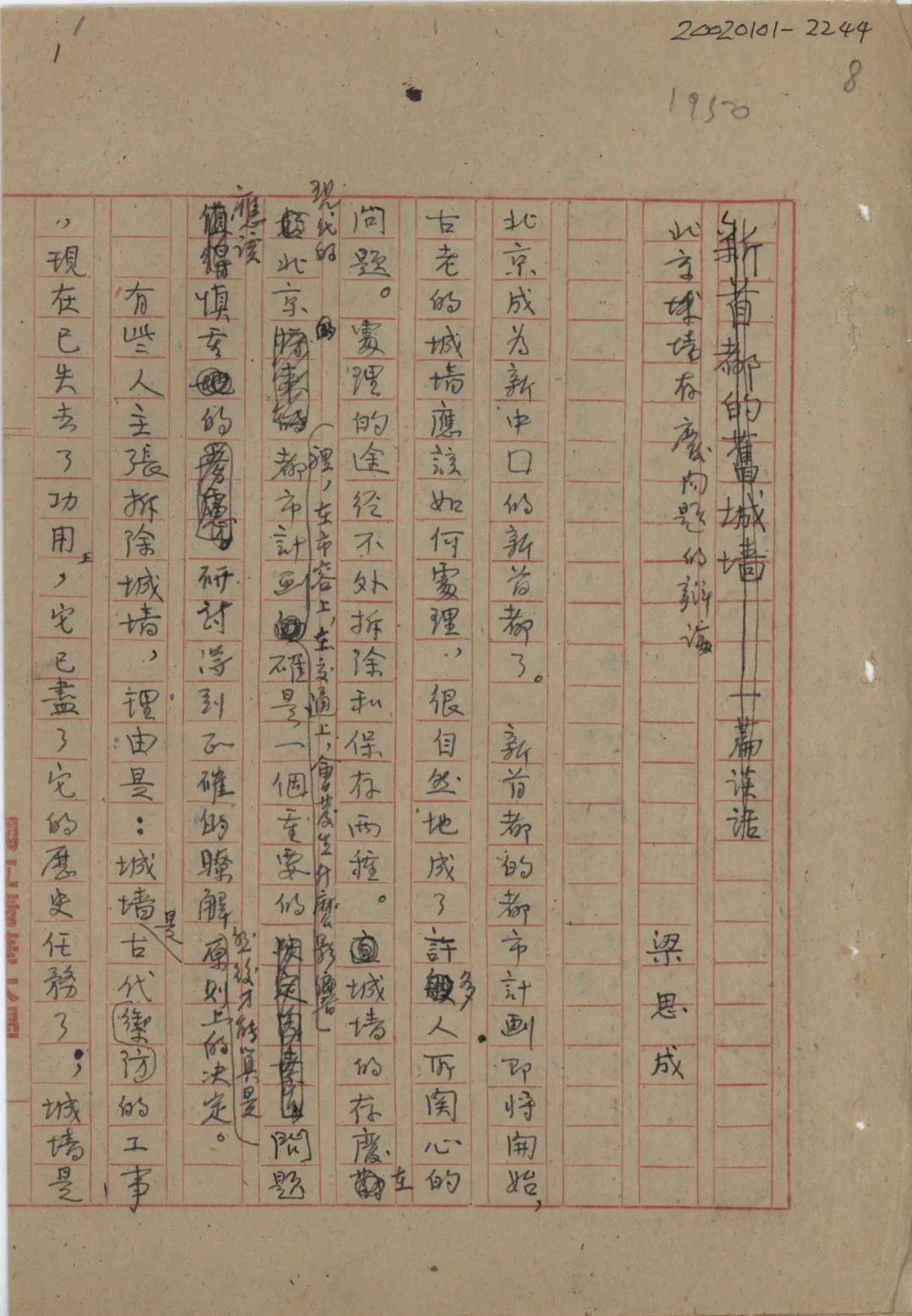

梁思成《北京城墙存废问题的辩论》(手稿)

1950年

复制

清华大学档案馆藏

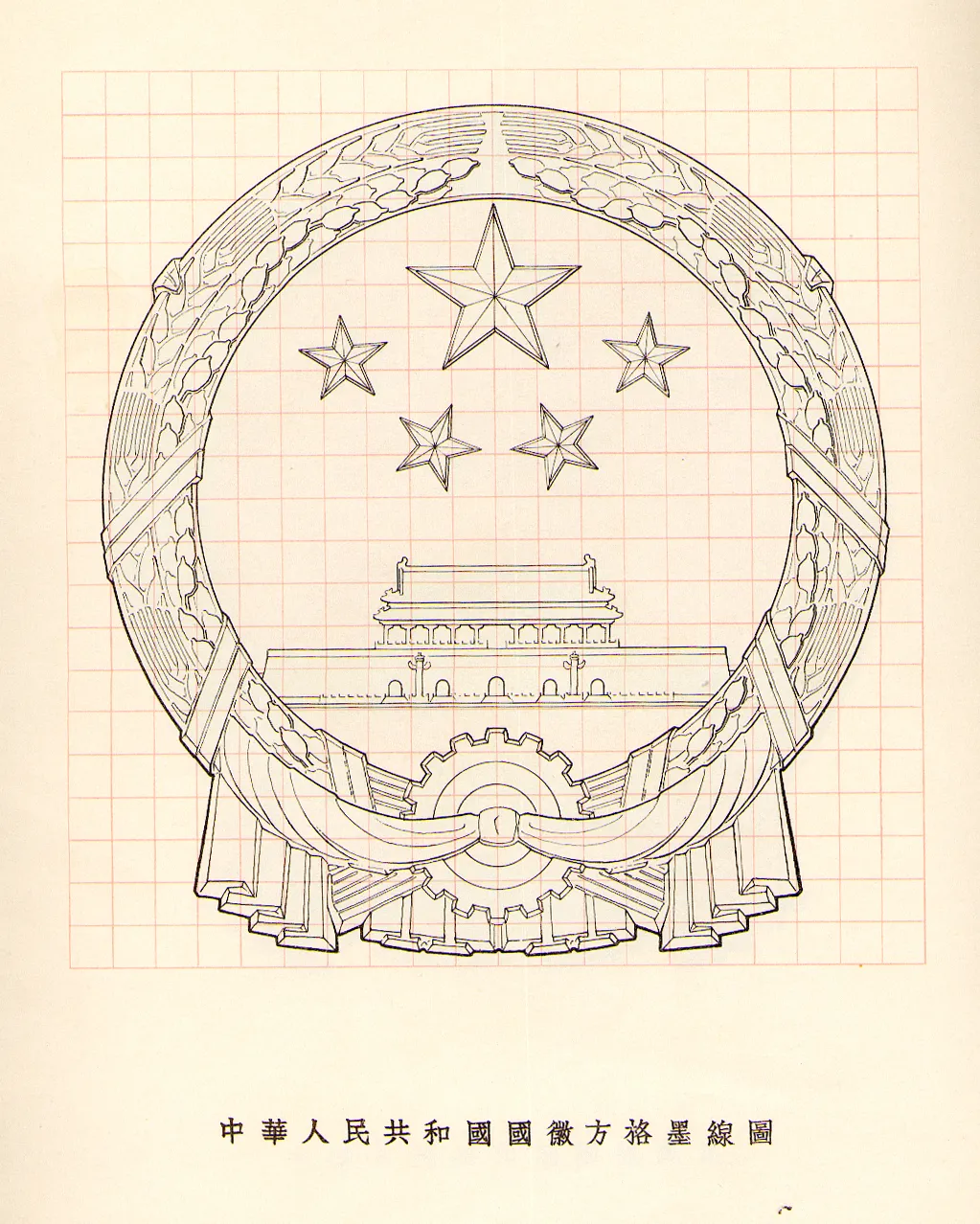

中央人民政府委员会办公厅印《中华人民共和国国徽图案》

1950年9月20日

江门市博物馆藏

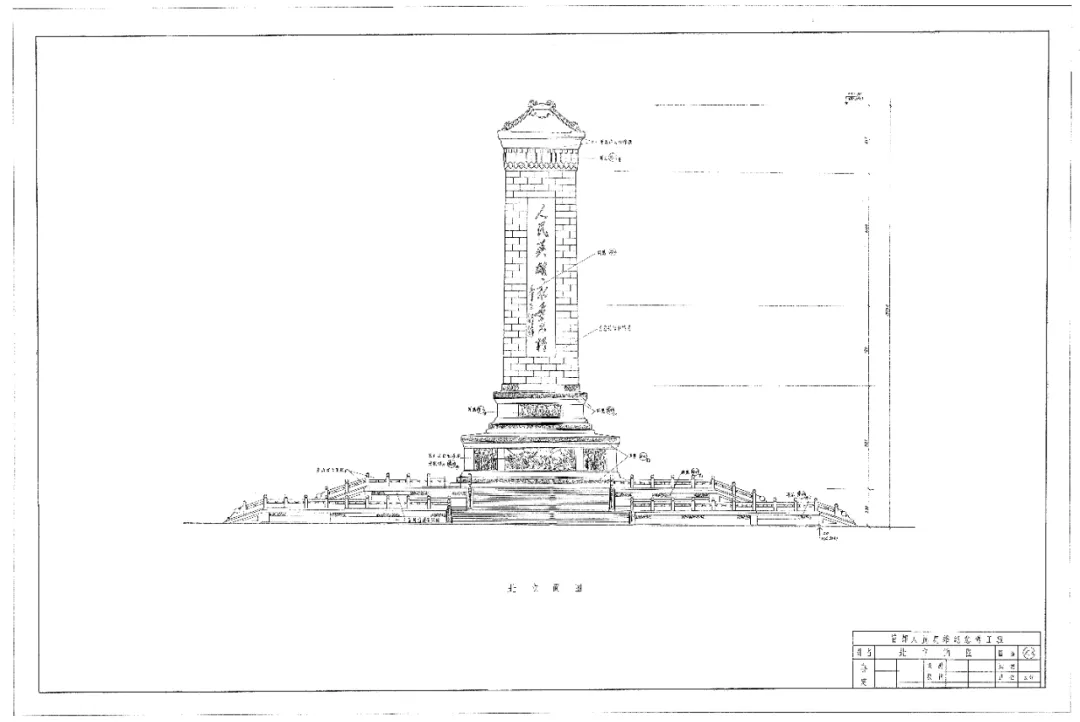

梁思成致彭真信,关于人民英雄纪念碑设计方案的建议(手稿)

1951年8月29日

复制

清华大学档案馆藏

人民英雄纪念碑北立面图

首都人民英雄纪念碑兴建委员会绘制

复制

中国营造学社纪念馆藏

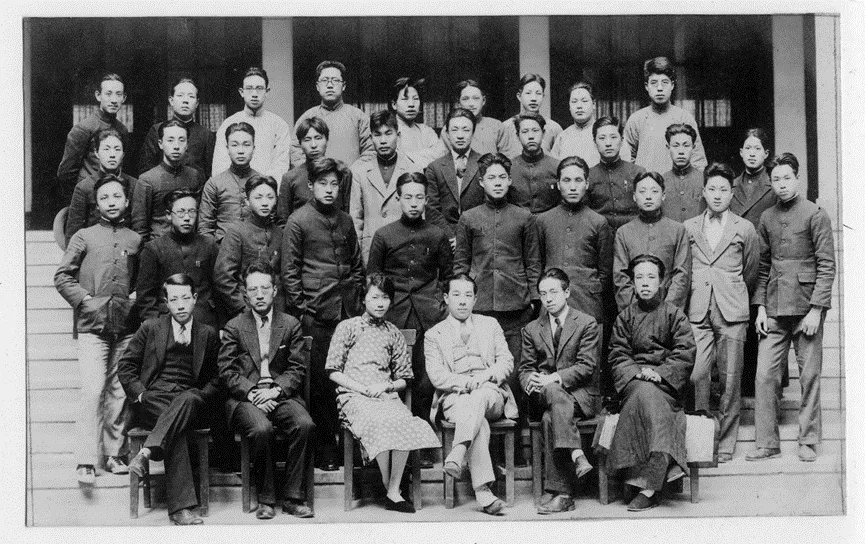

东北大学建筑系师生合影

1930—1931年

童明 提供

前排 左一:蔡方荫;左二:童寯;左三:周淑清;左四:陈植;左五:梁思成;右一:张公甫(?)

二排 左二:白凤仪;左三:刘国恩;左四:郭毓麟;右二:张鎛;右三:推测为赵法参(字正之)

三排 左五:石麟炳;左六:萧鼎华;左七:推测为张连步;左八:刘致平;左九:刘鸿典

四排 左二:唐璞;左三:费康;左四:陈绎勤;左五:曾子泉;左六:林宣;右二:推测为耿鸿枢

梁思成、林徽因于沈阳北陵

1928—1930年

中国营造学社纪念馆藏

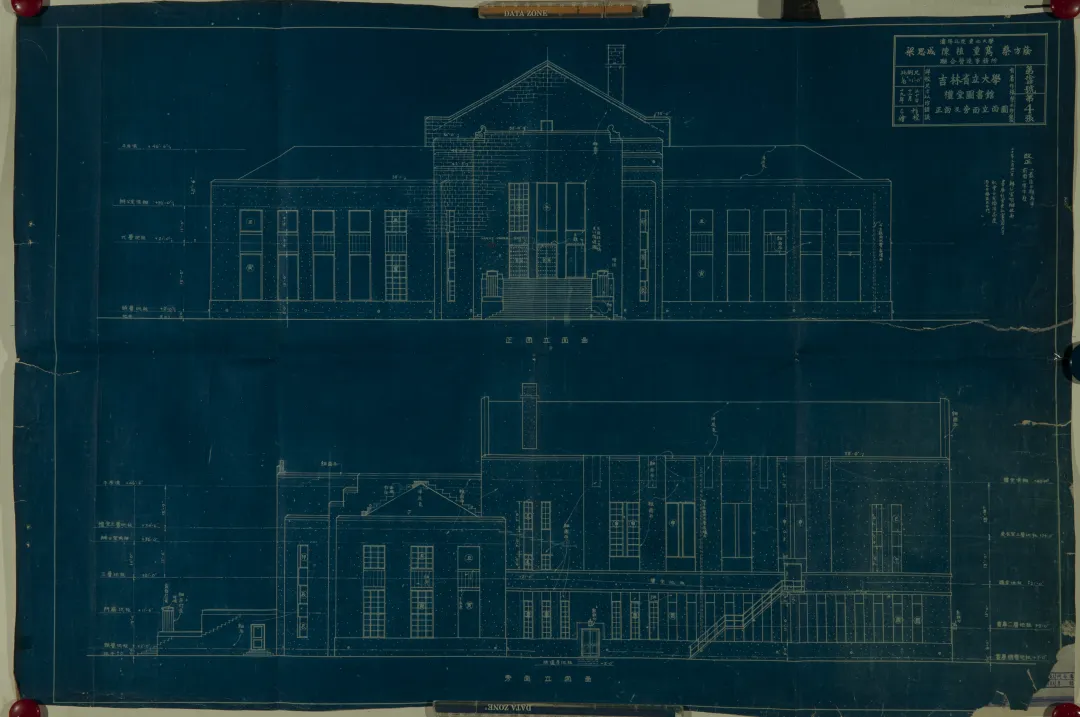

原吉林省立大学校址设计蓝图

1930年建成

梁陈童蔡营造事务所设计

复制

中国营造学社纪念馆藏

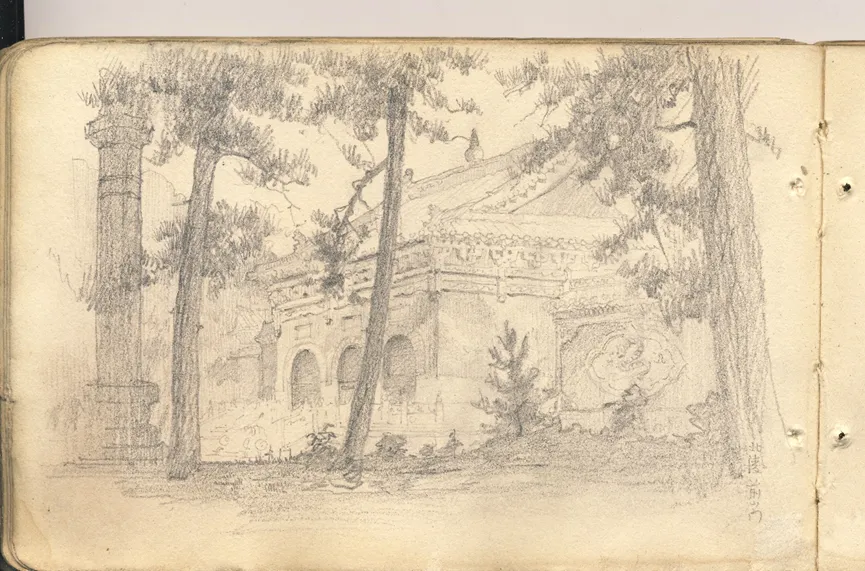

沈阳北陵测稿及速写

1929—1931年

梁思成绘

复制

中国营造学社纪念馆藏

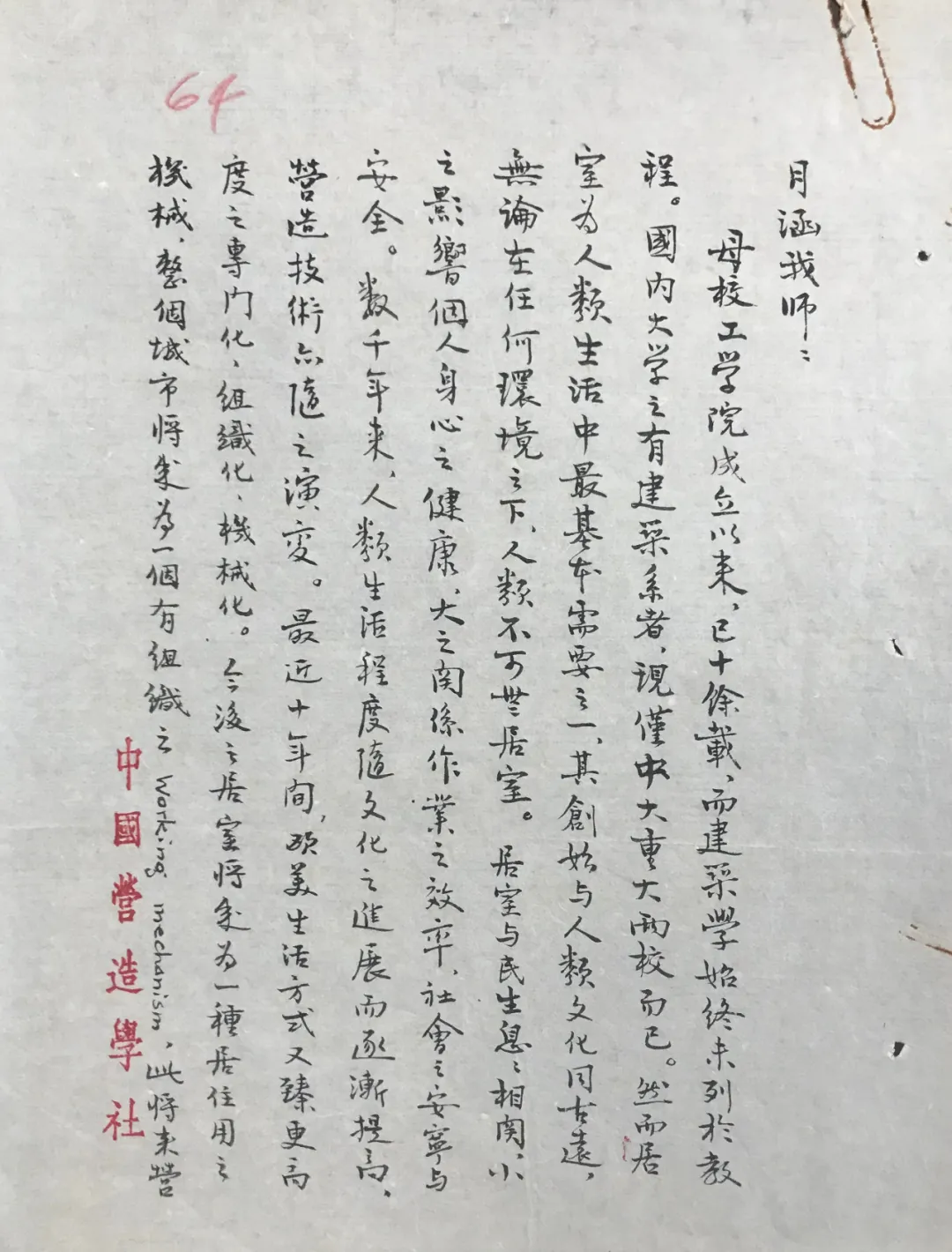

梁思成致清华大学校长梅贻琦信手稿,信中建议创办清华大学建筑系

1945年3月9日

复制

清华大学档案馆藏

梁思成1947年担任联合国总部大厦设计顾问时发言的影像

哈佛大学“中国艺术实验室”提供

在日本横滨主编《新民丛报》时期的梁启超与子女合影

左起梁思成、梁启超、梁思永、梁思顺。照片上方为梁启超亲笔题字:“新民丛报时代任公及顺成永三儿。”

约1906年

梁思成亲属提供

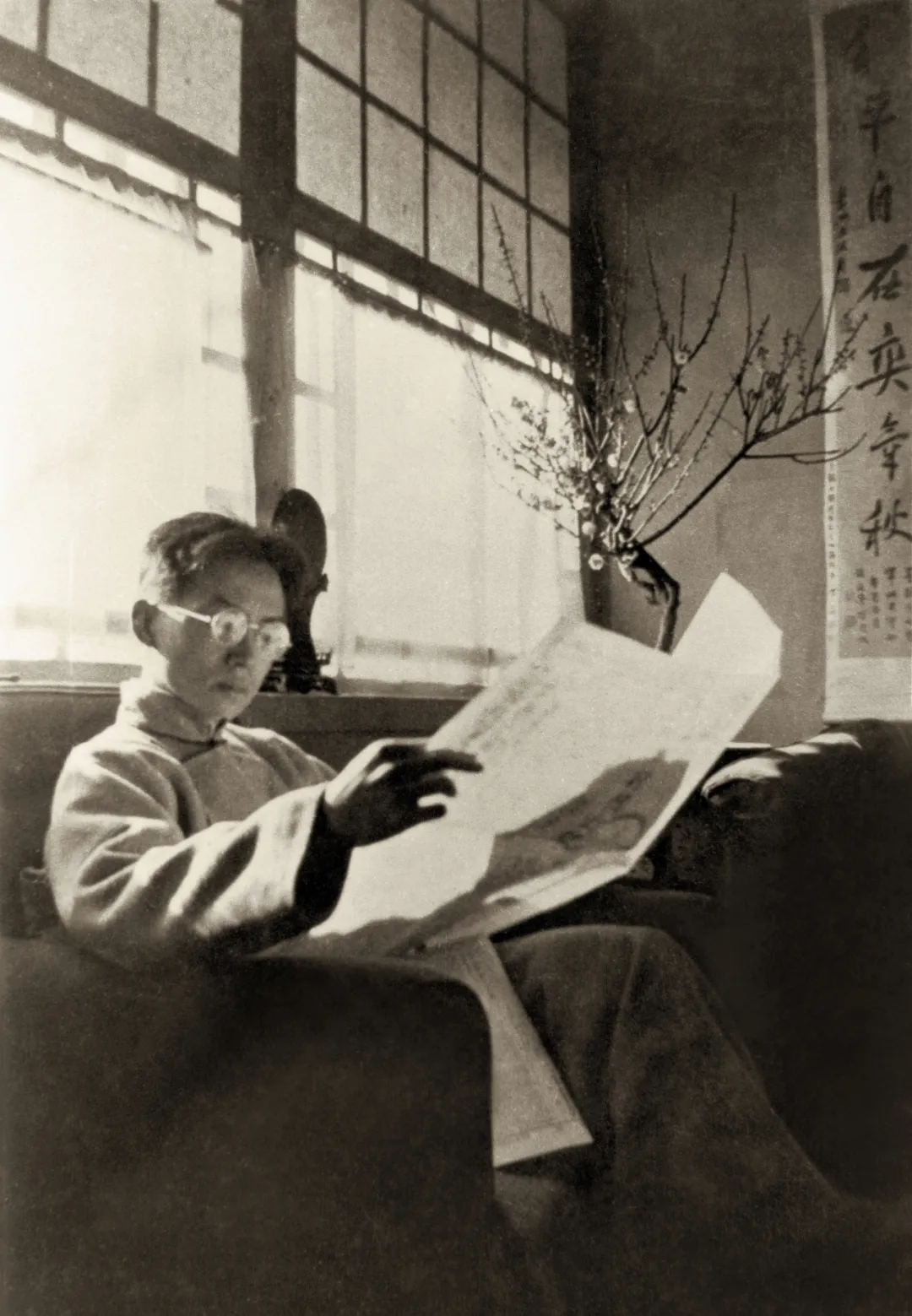

梁思成在北平北总布胡同3号客厅中

1931—1937年

梁思成亲属提供

1934年8月林徽因于汾阳小相村灵岩寺

中国营造学社纪念馆藏

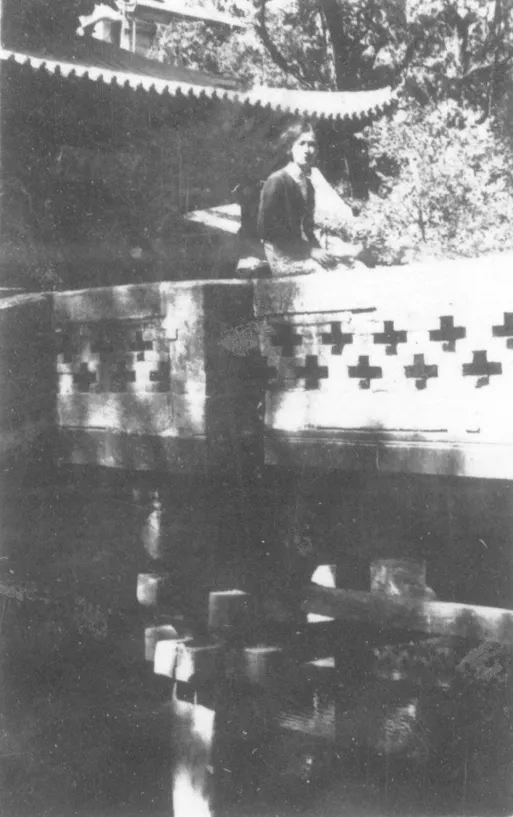

1934年8月林徽因于太原晋祠圣母庙殿前鱼沼飞梁之上

中国营造学社纪念馆藏

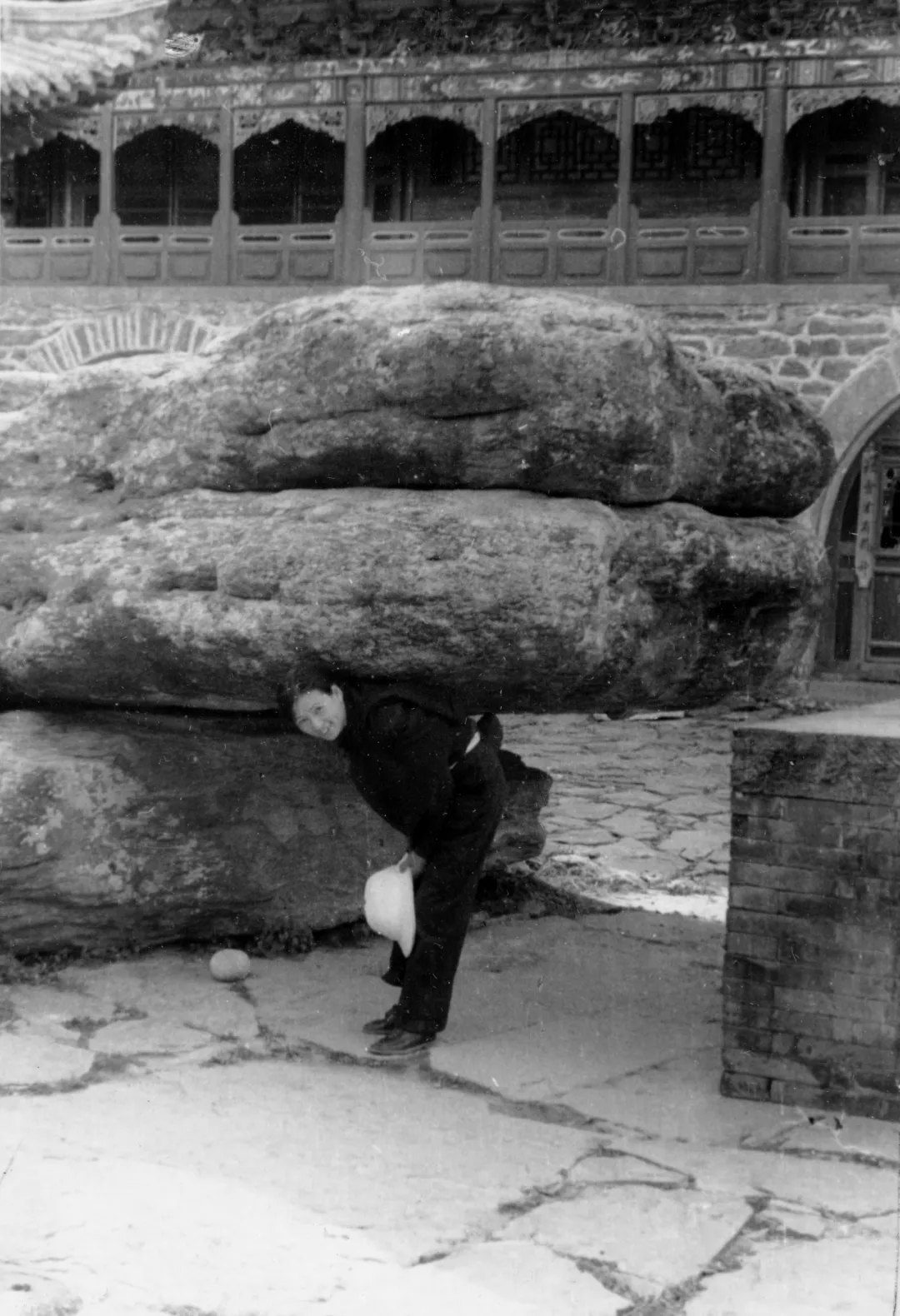

1937年7月林徽因于五台山清凉寺清凉石下

中国营造学社纪念馆藏

林徽因绘家乡福建风景(水彩)

梁思成亲属提供

梁思成1955年绘谐趣园霁清轩门(水彩)

梁思成亲属提供