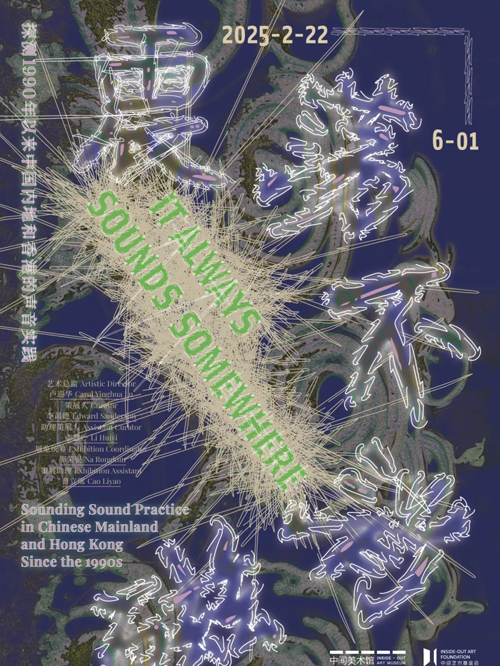

展览“震荡不消磁——探测1990年代以来中国内地和香港的声音实践”聚焦在中国内地及香港发生的声音创作及其历史,意在将声音艺术视作一种能动且具有渗透力的实践方法,探索其对话现实的诸多可能。该研究展源自英国策展人、研究者李蔼德在过去十几年间对于中国内地及香港声音艺术实践的持续观察与研究,其中包括他多年间身处现场的体验与记录。此次展览包括57位(组)声音艺术家的近60件作品,特别是过去20年中活跃在声音创作前沿的艺术家的最新作品。展览还呈现了自1990年代以来,与声音实践相关的丰富的文献资料,包括影像、摄影、文稿、设计图、网页以及实物等。这些珍贵的史料共同在展厅中复现这些实践的“第二现场”。到达这些声音作品没有话语上的捷径,我们只能沿着声波的脉络重新走到那些声音的发生地,比如地下通道、防空洞、理发店、客厅、自主空间以及线上空间的临时演出,观察个体如何以自主的声音越过统一调谐的旋律,在不同的现实中为自己铺设舞台、找到合宜的观众;或是取下我们的降噪耳机,跟随声波在胡同、田野、山间与海边游走,让连贯的、被隐于背景的公共声音暂时接管私人的听觉世界。声音随时随地发生,在不同的现实之间渐入渐出,绵延如行进的时间本身。这个兼具现场性与严肃性的展览将还原充满活力的声音创作及其语境,也为观众理解声音艺术的发源和发生提供一个全面的历史图景。

韦玮(VAVABOND)、李剑鸿、mind fiber,环境即兴,2008年至今,声音装置、CD、磁带、音频、演出录像、文献

本次展览以2000年以来中国内地及香港的声音艺术创作为主体,同时将观察范围追溯至上世纪90年代。彼时的市场化浪潮将两地的唱片行业及流行文化推向黄金时代,经由商业包装的歌曲毫无障碍地实现了对耳膜的垄断。曾作为前卫与先锋代言者的摇滚乐,其革命性也在这一过程中被流行话语不断稀释。这一进程在两地并非拥有一致的步伐,但朝向声音的自觉则在各自的现实中分别显影。随着更易于获取的录音设备与互联网的普及,声音实践者们通过DIY式的实践,在自行建立的自主空间及网络论坛持续发出自己的声音,也在这一过程中形成了独特的样貌。正如声音艺术家姚大钧所观察到的那样,自90年代末起,实地录音(Phonography)这一形式在中国的声音实践中占据了更为突出的比重。与西方实地录音中对于原生自然声音的迷恋以及对声学技术的追求不同,中国声音实践者更关心人及其所处环境的声音。这是一种对旋律的拒绝,在展览中呈现的案例也包含大量此类的创作,同时我们也会看到诸如噪音、自由即兴等创作方式作为现实的表征或对冲被更多实践者使用。由艺术家建立的自主空间获得了更高的可见性,他们积极创造着演出与行动的现场,主动探索在当代文化生产体制之外的实践可能。

李颖珊、林伟瀚,山谷共鸣,2018-2019年,声音项目、照片

需要承认的是,与声音有关的实践常常在话语和分类上具有含混的特质。声音总是和具体的现实绑定,在差异和通约之间毋庸置疑倒向前者。学科意义上的声音艺术最早可以追溯到二十世纪七十年代中期的西欧和北美,一些早期创作与观念艺术对于短暂性和无形性的关注相互呼应。这是一种延续自西方现代主义以来对艺术形式自律的强调——艺术作品作为自足的物,与所处空间是彼此分割的。延续这一思路,声音艺术家从对物的关注转向聆听的动作,将注意力转向空间中的社会关系。经由对声音的媒介化处理,艺术家得以唤起物所处的空间。而在西方之外的绝大多数文化中,对于声音的理解都并非是“物”式的。如中国古代音乐中强调的“声外之韵”、印度古典音乐中连接宇宙秩序的“拉格”(Raga)、日本能剧中的“幽玄”声学等,都将声音理解为能量、记忆或精神的载体而非单纯的物理振动。当使用声音艺术这一名称时,隐约指涉的则是自现代艺术以来的那个传统。在这样的情况下,刻意保持含混或许不失为一种对于创作本身的尊重。

何颖雅,此地无声:塑料桶体验,2011年,塑料水桶、耳机、内置麦克风、无线电发射器、软垫、音频,6′24″

不同于对声音实践进行某种类型学的辨析,展览因此选择以声音存在的空间作为一种观察的视角,探测声音如何通过交涉、对话、占用、拓展以及建立空间来实现自身。声音与空间的依存关系不代表前者需要后者才能获得某种合法性,恰恰相反,声音可以在任意地点发生,以自己的方式打破空间中即有的声音规则。以艺术家建立的自主空间为例,它们的出现通常都是源于组织者对即有空间界限的主动扩展,选择主动游离于产业化的艺术体制及音乐现场之外。这些空间对于艺术家的实践往往有着更敏锐的觉察,通常也会成为一些声音艺术及实验音乐诞生的第一现场。不论是咖啡馆、酒吧和Live House这类常见的商业空间,还是艺术家日常生活的私人或公共空间,抑或是杂志、磁带、CD和黑胶唱片所属的出版空间以及互联网上的虚拟空间,都能够被艺术家通过实践转化为临时的现场。与视觉艺术领域中往往强调的作者及作品的唯一性不同,声音实践者们擅于采取灵活而多变的组织方式,可以在个体创作的同时以组合形式参与到和他人的共同创作之中,在小范围的共演中保持着直接密切的对话与彼此间高度的可见。他们之中的很多人不仅是创作者,同时也是空间的制造者,将自己生活的家庭空间、工作室转变为临时的表演空间,为其它创作者提供实践的场所。这些声音的现场常常具有紧凑而私密的特质,令人与人之间的关系更为可见,为倾听的动作赋予了一种能动性——在共同聆听的时刻,我们的身体也在空间中相互依存,形成最小单位的结盟。

颜峻、闫玉龙,密集音乐会第55期:人声和小提琴即兴,演出视频,21′36″

当声音以消逝作为自己存在的前提,它发生的当下便是一场临时和紧迫的实验。每一次震荡都暗示着松动与重组,但声波之间总会诞生具有韧性的连结。本次展览希望呈现这些具有能动性的声音实践,让它们不仅在听觉的层面得以耳闻,也被放置于思想和行动的层面进行体察。压低旋律、调高底噪,我们可以将身体作为导体,直接倾听我们共同生活的现实。毕竟,我们言说的东西总是让我们分道扬镳,而我们听到的东西会将我们联系在一起。

Olaf Hochherz与陈伯连在Twenty Alpha演出,2018年10月13日

摄影:李蔼德

阿部薰没有未来、阿科、bbd、巢健威、陈庭、“此地无声”参与艺术家、大红、detach_hindsight、丁晨晨、Feaston、FM3、关栩溢、郭文谊、何颖雅、翰忠、洪启乐、黄仲辉、klaux、李帼英、李剑鸿、李铭义、李松、李维思、李增辉、林伟瀚、林叶、李颖姗、刘坚白、迈克·艾迪、mind fiber、瞿秋繁、盛洁、苏维埃波普、孙一舟、谭焕坤、Taurin Barrera、王长存、王赫、韦玮、许敖山、许傲群、颜峻、闫玉龙、杨我华、移涌小组、余林橞、曾凯渝、赵丛、赵子毅、正直、朱凯婷、朱文博、朱彥龢、卓梦婷、[ _ _ _ ]

注:按拼音首字母排序

摄影:何兆南

©香港大馆艺术中心

李蔼德博士是一名研究员和策展人,主要研究中国内地和香港的非主流当代声音文化。2023年,他在香港大馆当代艺术中心共同策划了“声书相印”,展出了与声音艺术和实验音乐有关的出版物,并举办了一系列相关表演。李蔼德目前正着手建立一个中国内地和香港声音相关出版物的档案库,并共同策划《Exit-Entry 往來》表演系列,将内地艺术家和香港艺术家聚集在香港的另类空间进行表演。