贝浩登(上海)荣幸呈现艺术家凯沃尔克·穆拉德个展“当时间宛若河流”,这是艺术家在亚洲的首个项目。展览围绕四个部分加以调度:装置、纸本、绘画以及“剪切画”,每种媒材的使用都蕴含着深刻的沉思,艺术家探寻着失落的文明、人类的忍耐以及记忆的结构。

在马友友领衔的纪录片《陌生人的音乐》的开场,镜头穿梭于伊斯坦布尔的街道间,仿佛成为这欢快热闹的时刻的一部分。俯瞰连接欧亚两陆的博斯普鲁斯海峡,音乐家们汇聚一堂,他们的音乐以轻盈而热烈的方式展开;马友友本人也沉浸其中,他的手指在大提琴上翩飞,轻巧地弹奏出即兴而细腻的拨弦音。艺术家凯沃尔克·穆拉德身处这一切的核心,他俯身贴近地面,手中的画笔不停挥动,在一幅巨大的画布上用黑色颜料和线条勾勒出“音乐”。

这种即时性——对双手的坚定信任,能够传达出思维难以表达的东西——定义了穆拉德的作品。无论是在街头和马友友以及他的“丝绸之路合奏团”一同演出,还是在纽约大都会艺术博物馆那幽深的静谧中创作,他的快速笔触都带有预言般的感觉,就像是用颜料进行一场塔罗占卜。每一个标记都是可见的,过去的每一笔不可逆转地凝固于此时此刻。

作为来自叙利亚的亚美尼亚人,穆拉德长期以来善于与往昔对话。他的创作过程不依赖图像参考,而是根植于直觉,一种通过笔触、版画、剪切和绘图的方式进行的即兴对话。“越是重访记忆,便越是模糊了记忆”,穆拉德曾说道。他的创作方法并非试图重现过去,而是通过墨水和颜料的层峦铺叠,让过去不经召唤便浮现出来。

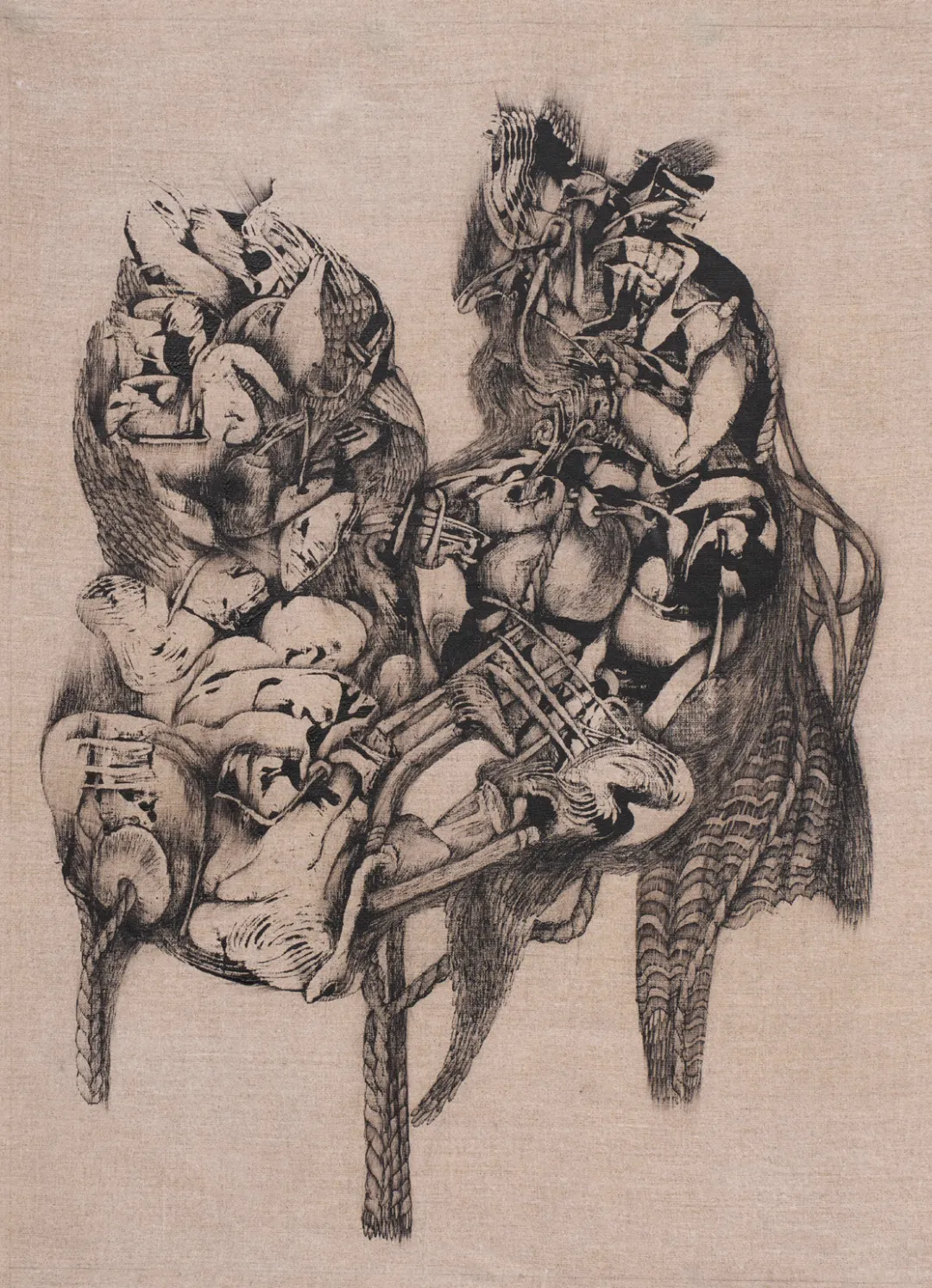

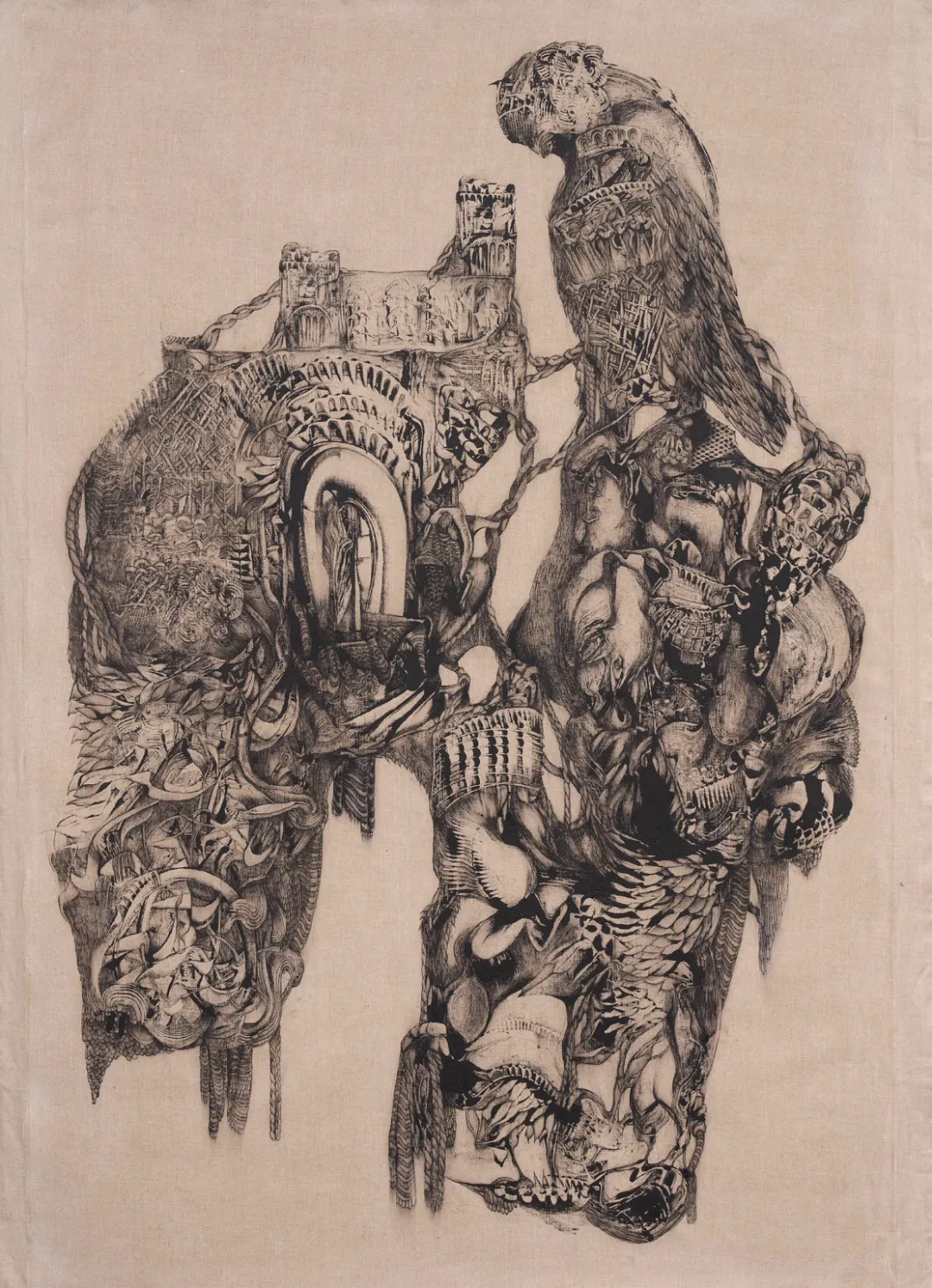

最后的祷告, 2024. 亚麻布面丙烯. 66 x 53 cm. 图片提供:艺术家与贝浩登

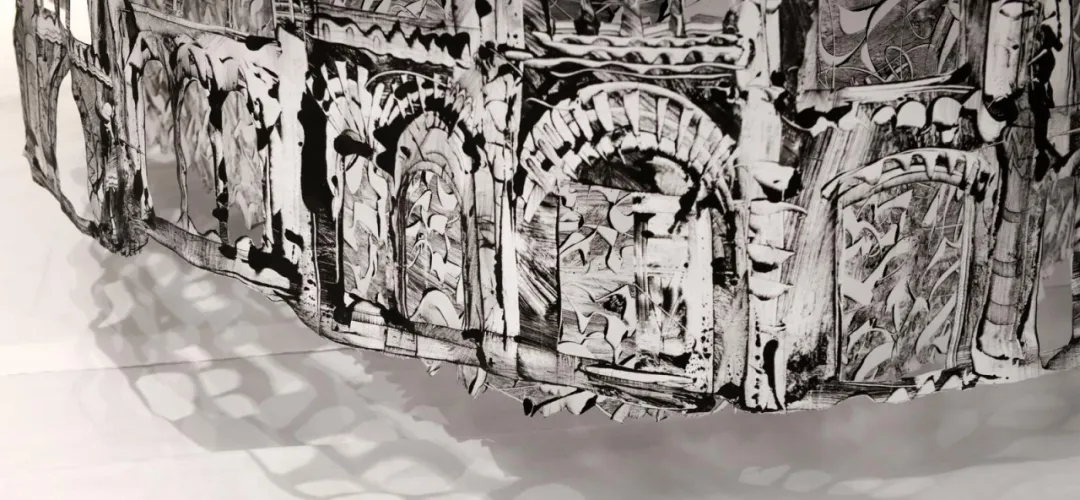

作为展览的同名作品,剪切绘画《当时间宛若河流》(2025)生动体现了穆拉德如何通过构图将历史层层叠加。这是一幅手工切割的双层作品,其底层向古代城市巴尔米拉致敬,这座城市是希腊罗马和波斯建筑的交汇点;而表层则警示了它被伊斯兰国摧毁的命运。作为曾经丝绸之路重要枢纽的巴尔米拉,如今其遗迹正因战争和时间的流逝而备受侵蚀。在画作中,向上的双手支撑着摇摇欲坠的柱子,试图在历史完全消失之前将其挽留。

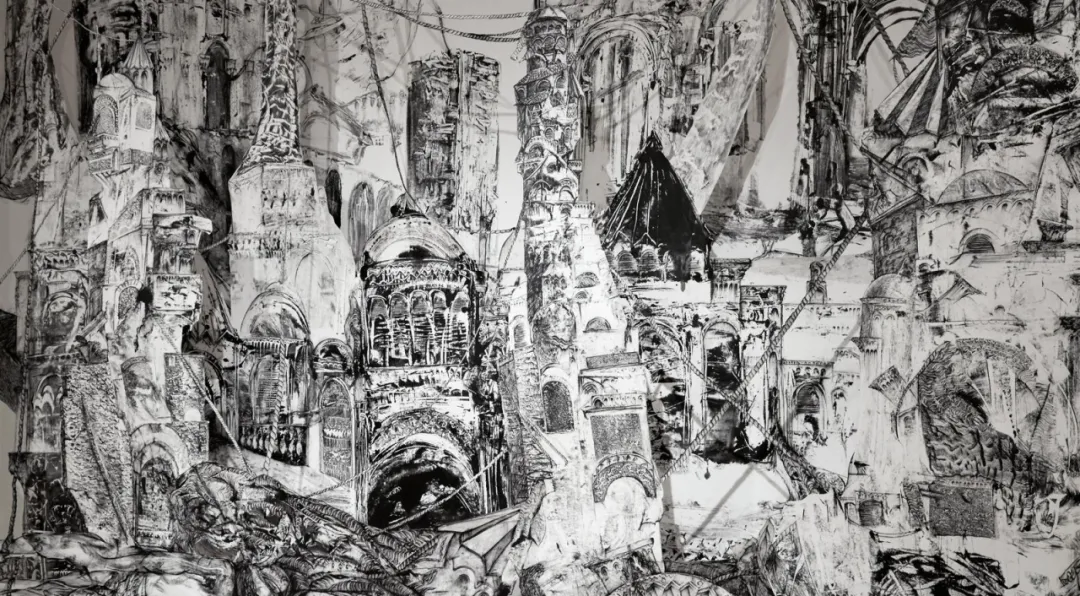

透过巴别塔(局部). 场域特定装置. 图片提供:艺术家与贝浩登

这种挣扎以及在崩溃面前的坚韧,贯穿于整个展览中。穆拉德的另一件剪切作品《荆棘之路》(2025)关注的是苦行朝圣,这是一种通过物理性的痛苦而实现的虔诚行为。这件作品向拉丁文文献《埃格里亚的朝圣之旅》致敬,后者记载了一位基督教女性艰难攀登西奈山的过程。朝圣者们身体疲惫,有时甚至不得不手脚并用地艰难爬行,却依然怀着深深的敬畏。在穆拉德的作品中,人物扭曲着身体,紧紧抓住地面,攀爬危险的建筑结构,追求位于画布顶端的圣地。这些元素共同传达出一种面对逆境时人类所能展现的精神力量。

穆拉德的作品在中国的文化语境下显得颇有深意。他的建筑式构图不仅融入了书法水墨的传统元素,还与中国古典绘画中的“山水”精神相契合。山水并非直接再现自然,而是关于道家哲学——山是通往天界的媒介,风景作为能量而存在。穆拉德的绘画也在类似的脉络中流动,用楼梯代替山,象征精神上的攀登。这一元素在《荆棘之路》(2025)和《拱门的回声》(2022)中可见,让人联想到亚美尼亚修道院中狭窄而艰难的台阶,这些设计旨在考验攀登者的信仰。

沉思, 2024. 亚麻布面丙烯. 182.5 x 121.5 cm. 图片提供:艺术家与贝浩登

人物在整个展览中浮现又消散,他们的存在形式既是神话般的,也是极为个人化的。在《休息的旅人》(2025)中,一匹马从看似抽象的构图中缓缓显现。这件作品借鉴了两位伟大思想家的智慧:苏菲派神秘主义者伊本·阿拉比,他教导我们一切伟大的精神转变都始于内心的意图和一次朝向神圣的迈进;另一位则是中国古代哲学家老子,他的名言“千里之行,始于足下”至今仍启迪着世人。

展览的核心作品《记忆之门》是艺术家完成于2020年的沉浸式织物装置。它悬浮在空间中,仿佛在召唤观众靠近,穿过那些因外界的走动而轻轻摇晃的走廊和拱门。在这里,历史不仅是体察的对象,更是可以居住的空间。这件作品唤起了穆拉德童年时在故乡阿勒颇的记忆,以及古代巴比伦和伊什塔尔门的景象,这些失落的地方曾经牛羊遍地,骏马飞旋。出现于装置中的文字是一种阿拉伯文与亚美尼亚文的融合体,它既不属于两者中的任何一种,却又同时属于两者。织物本身则是保护的象征:叙利亚内战期间,巨大的布片曾悬挂在街道上方,用以保护平民免受狙击手的袭击。

永恒之城(局部). 场域特定装置. 图片提供:艺术家与贝浩登

如同山水画仅以纸墨便能勾勒出万千气象,穆拉德的作品也展现了材料利用的精妙与高效。减少色彩、材料和制作是他创作实践的核心。这些作品似乎是“游牧式”的——像《记忆之门》这样宏伟的作品,或是阿迦汗博物馆馆藏中高达6米的《透过巴别塔》——虽然它们以壮观的姿态俯瞰着观众,却可以被折叠成一个小巧轻便的方形,如同手帕,小到足以放进背包。

在作品《沉思》中,一个半鸟半人的形象伫立于时间的门槛上,凝视着失落文明的遗迹。它的翅膀承载着过去的智慧,而它的双眼,则映射出当下的紧迫。它提出了一个根本性的问题:我们如何才能将过去的美丽留至现在?又如何能在它们永远消逝之前,将那些逝去的历史编织进此刻的现实?

撰文:佩奇·哈兰

凯沃尔克·穆拉德(1970年出生于叙利亚卡米什利)是一位居住在纽约的亚美尼亚艺术家,他以独特的艺术风格闻名,巧妙地将绘画、影像艺术与现场表演融为一体。他的作品曾在全球多个知名机构展出,包括阿加汗博物馆(2024)、亚洲协会三年展(2020)、斯珀洛克博物馆(2020)、伦敦伊斯梅尔中心(2019)、塔巴里艺术空间(2019 )以及罗斯艺术博物馆(2017)等。

作为“丝绸之路合奏团”成员中唯一的视觉艺术家,穆拉德与马友友的合作在摩根·内维尔执导的纪录片《陌生人的音乐》中呈现。穆拉德融合文化遗产传统与当代视觉风格的叙事和多媒体表演赢得了国际认可。

2023年,阿加汗博物馆收藏了穆拉德的大型装置《透过巴别塔》。其作品已被世界银行集团(华盛顿)、阿拉伯世界研究所(巴黎)、CAP(科威 特)和斯珀洛克博物馆(伊利诺伊州)等机构永久收藏。

他曾在多个国际知名机构与活动中演出,包括美国斯波莱托艺术节(2022)、韩国国家歌剧院(2020)、华盛顿国家大教堂(2020)、大都会艺术博物馆(2018、2012、2010)、阿加汗博物馆(2018、2024)、沃尔特·迪士尼音乐厅(2018)、汉堡易北爱乐厅(2017)以及荷兰皇家宫殿的克劳斯亲王基金会活动(2016)。此外,他获得了多项荣誉,如 Fountainhead 驻地奖学金(2024)、纽约州艺术委员会资助(2023)和罗伯特·博世基金会奖(2016)。他拥有埃里温美术学院的艺术硕士学位。