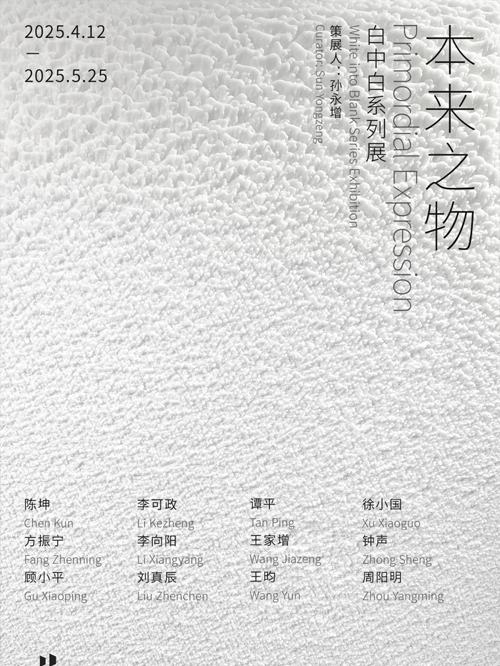

“白中白”,第一个“白”是形式,指向具体可感的材料和去蔽的媒介,一种微妙的直观形式;第二个“白”是理念,一种抽象和纯粹的理念。“白中白”不仅仅是视觉的形式实验,更是一种真理性思考,挑战观者剥离现代生活的冗余表象。通过具体的白、物和空间,重新感知世界的本真秩序,带领我们重返存在的原初现场,这也是白中白系列展的初衷:一场以抽象、极简和观念为路径,不断回归本原的精神逆行。

“本来之物”,这里特别指从原本而来的艺术形式和观念。如果说万物当中有启示,科学以经验和逻辑去分析,艺术则以直观可感的方式去回应。世界的本来面目对我们而言是遮蔽的,艺术成为我们从现实表象通往真实本原世界的媒介,帮我们打开被遮蔽的事物,包括人、物、自然、社会、观念等。艺术试图用感性直观的语言剖开存在者,与存在相遇。

我们的日常已经被海量的信息洪流所裹挟,感觉在碎片化的刺激中逐渐钝化,艺术有必要重返它最原初的使命:剥离表象的迷雾,直抵存在的本真。自2020年开启的“白中白”系列展,历经五年的持续性实践,试图在形式的极简与观念的纯粹中,切开现代生活的冗余表皮,让被遮蔽的本真性重新呼吸。本次展览作为这一方向的延续,并非对过往的重复,而是继续走向存在的深处:通过“事物本原的抽象与不可见性”、“一而多的辩证”、“重返现代性”三重维度,构建一条重返存在本原的路径,邀请观者共同参与一场“为什么而艺术”的古老哲学叩问。

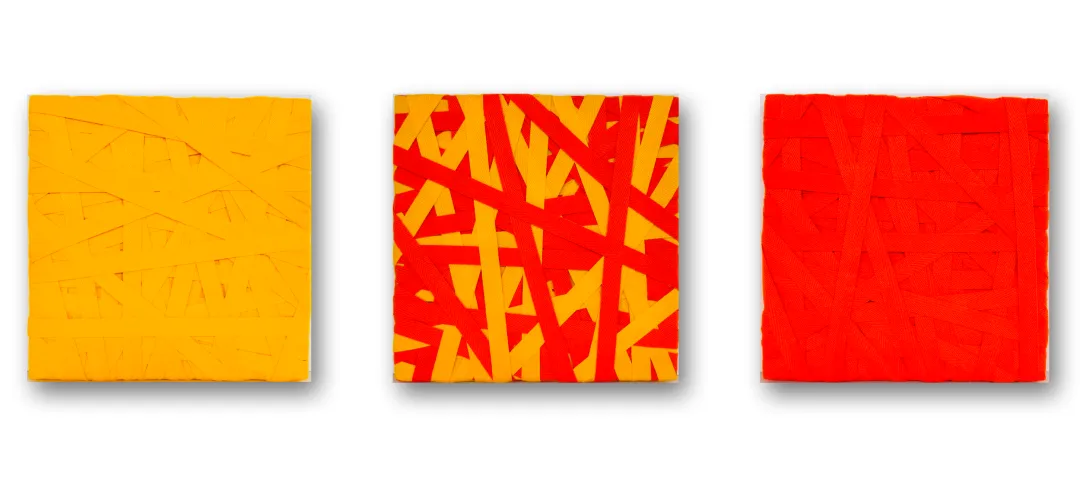

方振宁,⻩・⻩+橙・橙,艺术装置/布·⽊质,30×30×3cm (三件⼀组),1994

一、 事物本原的抽象与不可见性

古希腊哲人赫拉克利特说“自然爱隐藏”,事物的终极或本原形态具有抽象性,甚至是不可见的。我们对事物的本原性探究不可避免会触碰到抽象,这不是对现实的逃离,而是对存在本质的趋近。而艺术的使命正是通过抽象的形式,为不可见者赋形,以期直接抵达感觉的深处。展览中的“不可见性”在此获得双重意义:既是物质本质的隐匿状态,也是艺术对超验维度的叩问。在这里,艺术成为现象学的实践——它不解释世界,而是让世界如其所是地显现。

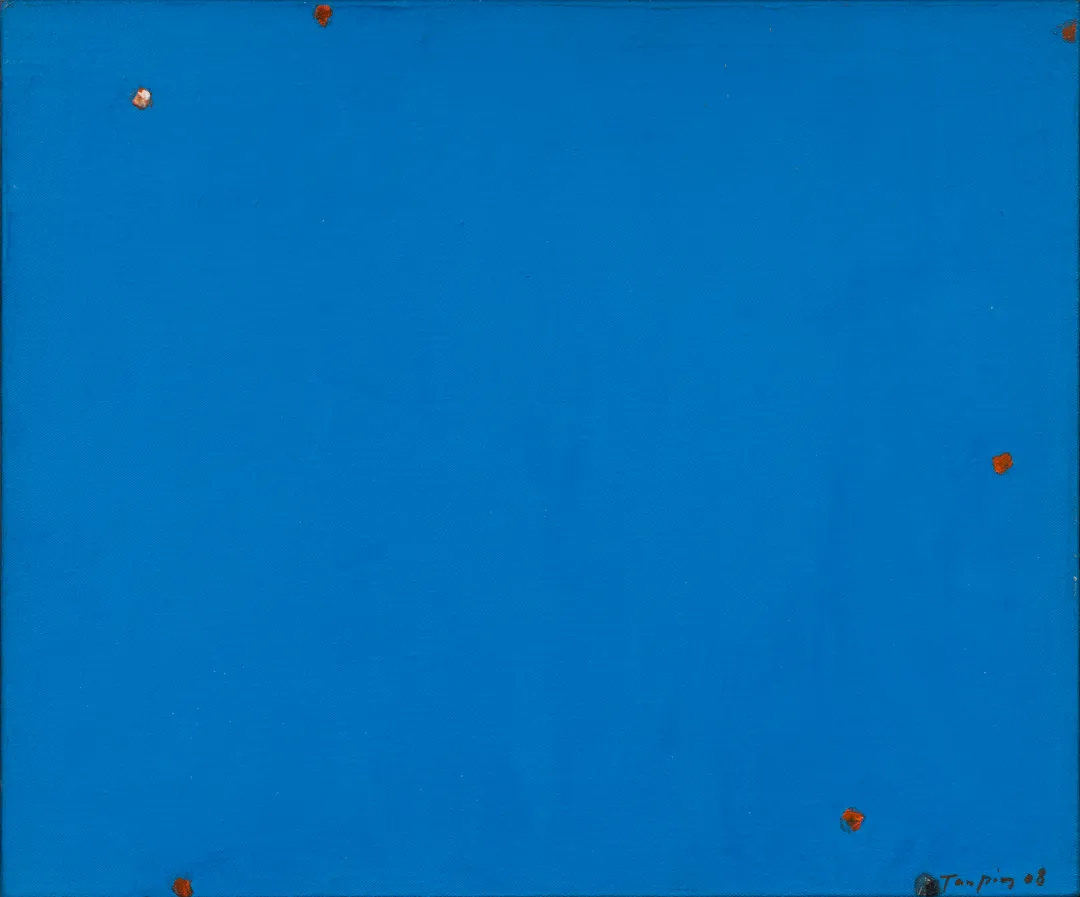

谭平,感性的位置,布面丙烯,50×60cm,2008

二、 一而多的世界

从柏拉图的“理念论”到中世纪的唯名论之争,西方哲学始终在“一”与“多”的辩证中寻找世界的终极答案。通过“一而多”的思辩,在普遍性与特殊性裂隙中找到存在的诗意。这里的“一”不是对“多”的压制,而是容纳差异的母体;“多”并非混乱的代名词,而是“一”在不同时空坐标中的具体化彰显。中世纪的托马斯·阿奎那曾以“温和的唯实论”调和理性与信仰,而当代艺术家们则用视觉语言延续这场哲学对话。

展览对“一与多”的探讨,本质上也是对现代个体命运的隐喻。艺术家的创作表明,真理不在普遍性与特殊性的对立中,而是在两者辩证里生成。对本原和永恒的追求并不会牺牲艺术表达的丰富性,艺术家不是在创造新形式,而是让“一”中蕴含的“多”自然现形。

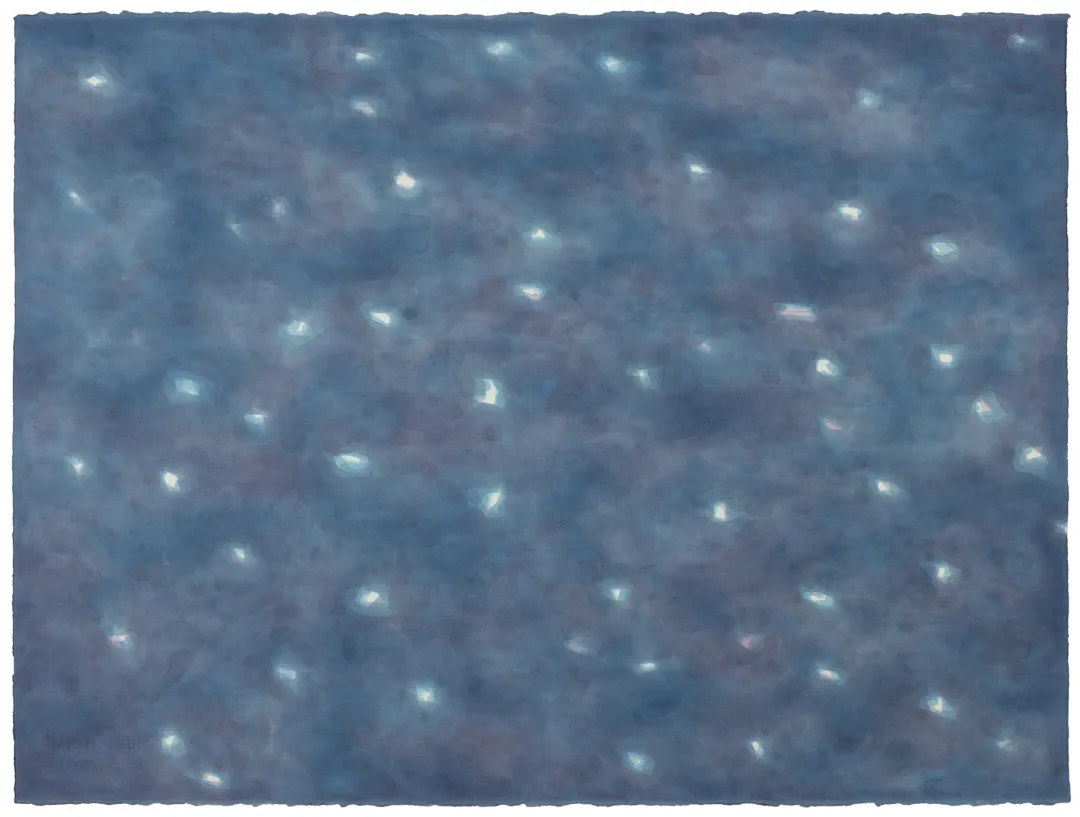

徐小国,星光纸本草图,水彩纸 水彩颜色,55×76cm,2020-2024

三、 重返现代性

此处的“现代性”摆脱了线性史观的时间纠缠,指向一种持续自我批判的认知范式,成为一种对个体存在本质的永恒追问。我们借用现代性在艺术中的某种共识和参照,通过莫里斯·梅洛-庞蒂的“身体感知”与格林伯格“媒介纯粹性”的现代性遗产,回应现代艺术的本质和本体意义。这样看来,与其说是现代,不如说是向原点的回归。现代艺术的核心观念之一是“回到事物本身”,考察事物的本质属性。如果说人文主义中的现代性,开始于对神圣世界的怀疑所导致的恐惧和不安,而今天我们依然处于这样的时代困境。在这个意义上的现代性既是对个体异化的控诉,也暗含着救赎的可能:当每一个“一”在整体和本原中重获独特性时,被现代性碾碎的灵光或将重生。

钟声,《界色观》(红),天然大漆,51×38.9×9.5cm,2025

“白中白”系列展如同一块精神的棱镜,将存在的本质分解为三个相互映照的维度:抽象的形式语言剖开表象之壳,“一”与“多”的辩证重构存在之网,而对现代性的回应则试图为艺术找到原点。参展艺术家们以个体化的实践为路径,共同指向同一个终极命题——如何通过艺术,让被遮蔽的本真重现?展览最终指向的不仅是艺术本体的回归,更是通过审美经验重建被现代性割裂的存在连续性。此刻,沉默的白色也成为最响亮的宣言:既是物质的终点,也是精神的起点。当表象的符号和躁动的视网膜被极简的白色观念消解时,观者的身体感知获得解放,在不可见的“白色”中,重建与世界原初关系的精神坐标。