有一种理论认为,我们所认为的时空概念,不过是“意识”的构造,是方便我们生存的一个界面(Hoffman,2000)。通过数学建模,提出这一理论的科学家证明,自然选择会偏好那些“简化真相”的生物系统¹。例如,生物若耗费资源去感知时空的“真实结构”,反而可能降低生存效率;相反,将世界简化为“图标式界面”(如颜色、形状、空间)的生物更容易存活下来。

这也符合现象学家们的思考,胡塞尔和海德格尔会认为,我们对世界的理解是通过意识构建的。但“时空”可能并不是独立于意识存在的客观实体,而是我们感知和解释世界的一种框架。这种观点强调,我们所体验的时空是“现象”的一部分,而非世界的真相,或康德所谓“物自体”。

举一个例子,人类的感官,直接的坐标系是时间和空间,但我们的“五蕴”能感知的物理对象就像手机上的app图标——它们的功能是帮助用户(意识)高效操作,而非反映底层代码(真实世界)。

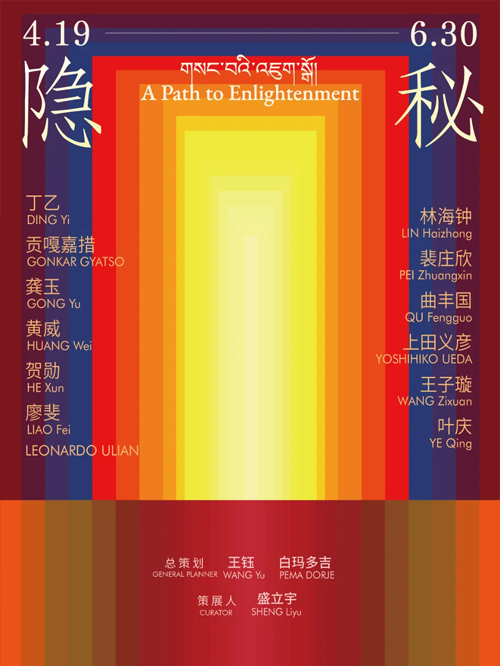

藏地历史上的智者们如果听到这个说法,应该会欣然同意。不少近代物理学试验已经从世界最微观的层面证明:意识对我们所知的“物理世界”,是有影响的,例如量子版本的“双缝实验”²已经触及了认识论的核心争议——当观测行为介入时,波函数坍缩不再仅仅是物理过程,而成为主客体界限的消融事件。这是“万法唯识”的跨文明呼应:“观察”电子,它的行为就发生了变化——观察本身便是一种“创造现实”的行为。这与唯识论所说的“观即转”,“识起而法生”形成惊人的共鸣。类似地,海拔四千米处的信仰者,早晨起来第一件事,是回向有情众生,他们也相信,这种念力会对所谓物质世界产生影响。

已经很少有人会粗暴地判断这是“迷信”了。量子力学的一大成就,就是让我们理解了“意识”可能也是一种量子现象——从而影响物质世界。可以说,艺术家也在从事这种工作。在我们所生活的这个“界面”上,艺术家们创造各种图标,各种幻象,借西藏的语境来说,“借假修真”,来帮助我们更好地理解“真相”。艺术的发展,也早就超越了对所谓“客观世界”的再现。换句话说,艺术家们往往要创造幻象,来帮我们抵达真相。其必要性也在于:用可感知之物激发不可见之真。

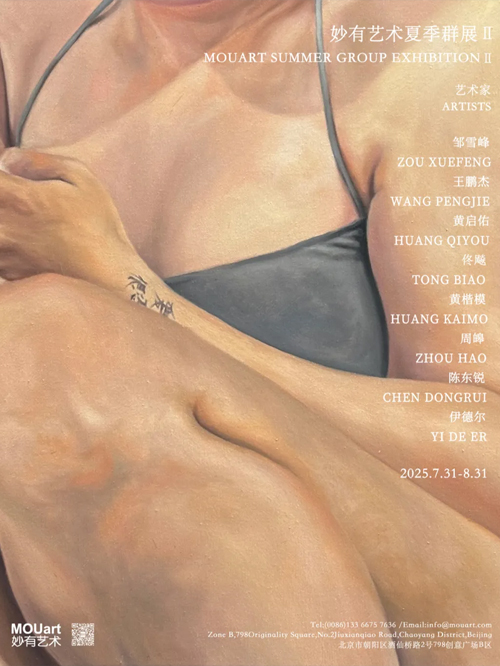

松赞有自己的艺术家驻留项目,并且不久前成立了松赞艺术中心。但这个展览并非“驻留成果汇报展”,也不是要炫耀松赞有一个艺术收藏。藏地最好的文旅品牌,为何要在中国当代艺术的地标之一——沪申,做艺术展览?

我相信,这是因为高原的智慧,也在随着时代变幻形态。这种智慧以艺术的面貌,当代的形态发生。佛陀的形象曾经存在于贝叶经、壁画上,现在出现在手机屏,数据里——是否一样能听到你的祝祷?所谓“八万四千法门”,或者“应时说法”,媒介会变,但对求真的修行者而言,工具并不是道果本身。

我甚至大胆猜测,松赞并不最最关心用户是否获得了一次难忘的旅行体验,而是:在喜马拉雅地区已经存在数千年的生命观,人和自然到底应该是什么关系,这些问题能否通过旅行,或者艺术来传递。

当观众走出展厅,外滩的钟声依旧准点鸣响,但或许有人会意识到:海关大楼的钟摆振幅中,暗藏着藏地某座寺院法鼓振动的谐波。或许“隐秘之门”不必在西藏,也可以在滚滚红尘中。

注释:

1. Hoffman, D. D., Singh, M., & Prakash, C. (2015). The Interface Theory of Perception. Psychonomic Bulletin & Review, 22(6), 1480-1506.

2. 在经典双缝实验中,电子或光子通过两个狭缝后,在探测屏上形成干涉图样,表明其波动性。然而,当引入路径探测时,干涉图样消失,表现出粒子性。这一现象无法用经典物理学解释,需诉诸量子叠加原理与波函数坍缩。

文/盛立宇