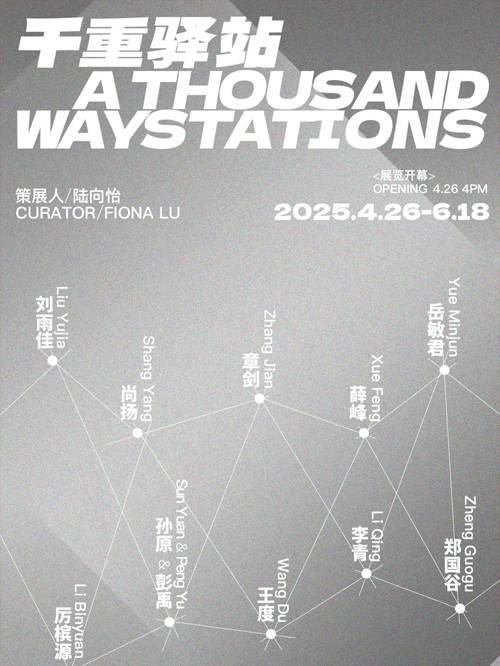

当代唐人艺术中心荣幸地宣布,将于2025年4月26日至6月18日在北京第二空间举办群展“千重驿站”。此次展览由陆向怡策划,呈现厉槟源、李青、刘雨佳、尚扬、孙原&彭禹、王度、薛峰、岳敏君、章剑、郑国谷这十位中国艺术家的作品。

“驿站”作为一种未完成的抵达,既是古代帝国的毛细血管,也是流动时代的临时锚点;既是历史的遗骸,也是未来的种子。在GPS将世界切割成厘米级网格的时代,人类却陷入前所未有的方向迷失。资本与算法编织的"无国界"神话正试图将所有地理褶皱熨平,“驿站”重构为抵抗的策略,化身为非层级化的地理诗学。从德勒兹的块茎网络到数字时代的神经脉冲,从荒原上的盐渍到云端的数据尘埃,展览中十位艺术家作品,如散落在大地上的重重临时坐标,标记身体、数据、自然、文化与精神的迁徙轨迹,在某种全球化平滑表面下凿刻未被驯服的褶皱。它既非起点亦非终点,而是无数可能性爆发的临界点,标记着人类基因里的游牧宿命。

郑国谷,《总体幻化》,布面油画,126 × 81 cm,2025

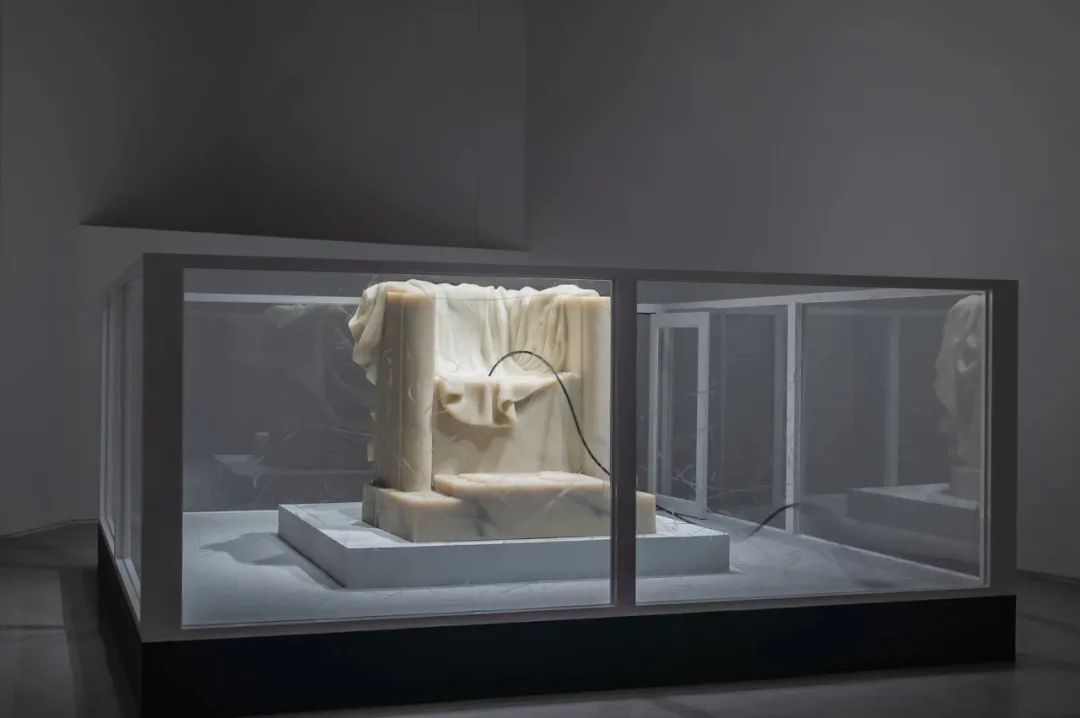

厉槟源的《窗台上的表演》将窗台转化为微观图景。他在家乡的山脚下、田野上,以废弃废弃窗框为背景,肉身仿佛成为测绘仪器的替代品。通过身体的蜷缩、伸展与坠落,刻写未被数字化的地理情书,写给仍相信身体能丈量土地的人们,如同都市游牧者用体温刻写的临时界碑。这种原始的身体叙事,与孙原&彭禹《亲爱的》中硅胶管缠绕的林肯椅形成微妙对话,科技正将亲密关系解构为可替换的器官组件。现代社会用制度、技术、情感编织的牢笼,正以“爱“的名义实施着温柔的囚禁。当机械软管以“受控的暴力”抽打防弹玻璃,资本与技术构建的安全边界暴露出其本质,将人类的反抗异化为可观赏的奇观,而身体,则成为这场权力博弈中最柔软却坚韧的褶皱。

厉槟源,《窗台上的表演》,行为图片与录像装置,60 × 48 cm × 44;7'25",2022–2023

孙原&彭禹,《亲爱的》,装置,400 × 400 × 180 cm,2019

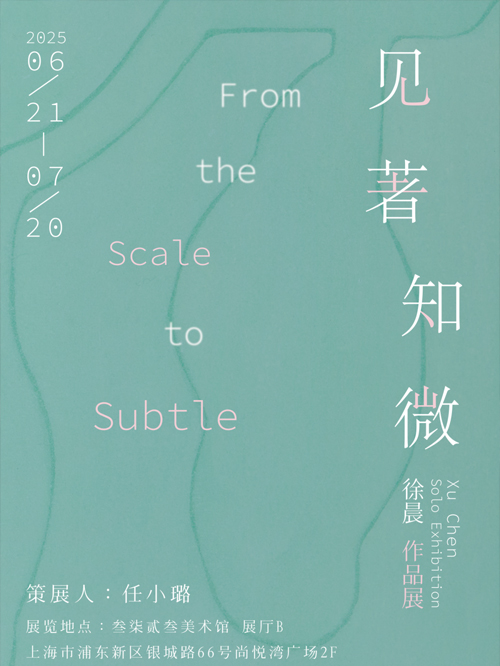

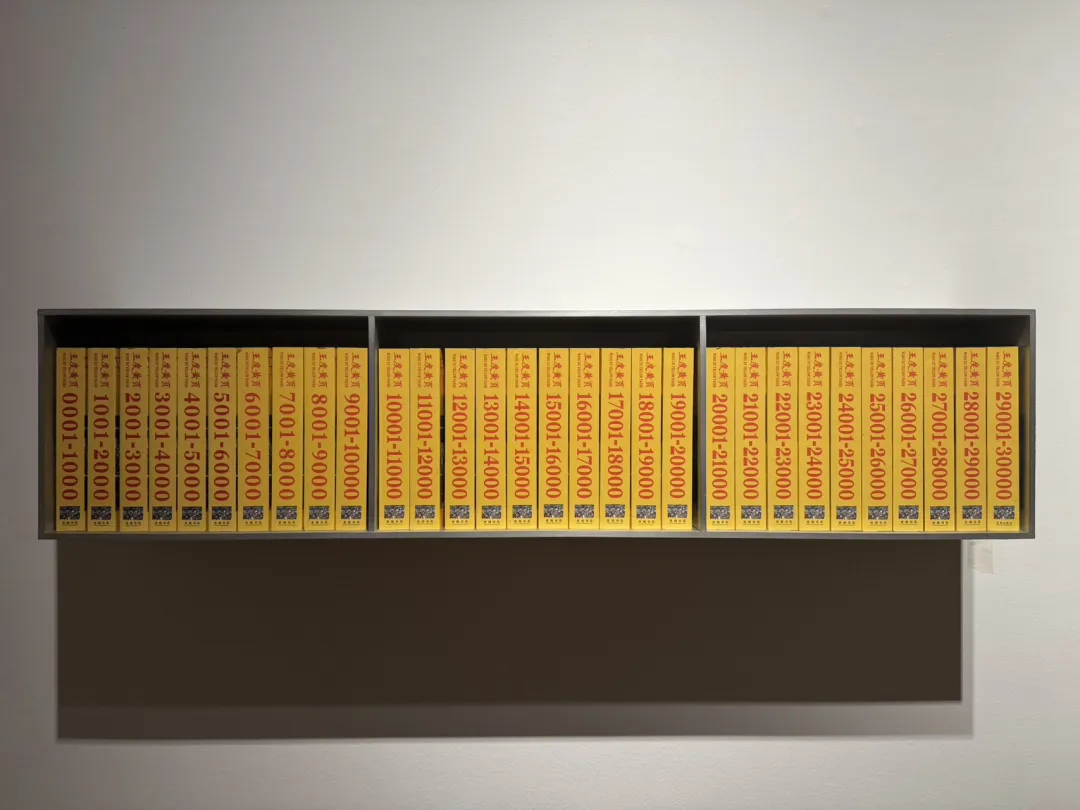

当黄页与地图沦为数字时代的文化化石,王度与李青选择在废墟上重建视觉的游牧理想。王度的《黄页》以三万张未经剪裁的随拍图像,将传统电话簿的信息索引功能转化为一场关于视觉媒介迁徙的实验。传统黄页作为工业时代的信息驿站,承载着地址、号码等结构化数据,是定居社会的地理索引工具。王度剥离其文字内容,代之以三万张遵循“不取景、不猎奇、不设条件”原则拍摄的图像,完成了对媒介权力的温柔颠覆:当电话号码、门牌号等精准坐标被模糊的街景、偶然的路人、日常的碎屑取代,信息载体从“导航式的精确指引”蜕变为“游牧式的视觉漫游”。李青的作品《在云端》绝非简单的城市景观记录,而是重构了当代中国的地理基因。那些悬浮在建筑顶端的球体与椭圆结构,与老式立方体窗框的碰撞,形成一部加密的地理学密码本。六座建筑顶端的球体构成德勒兹所说的“光滑空间”节点,试图将城市变为全球资本无缝对接的驿站网络。但李青用老式立方窗框将其切割,在全球化建筑的平滑表皮上撕开裂口,让不同时代的空间记忆以叠影形式共生,将GPS坐标无法定位的文化基因,植入资本建筑的DNA链。

王度,《王度黄页》,胶版纸四色数码印刷、铝合金书架,147 × 33 × 24 cm(1000P每本,30本每套),2008

李青,《在云端》,古董木窗、油彩、有机玻璃,157 × 93 × 9.5 cm,2022

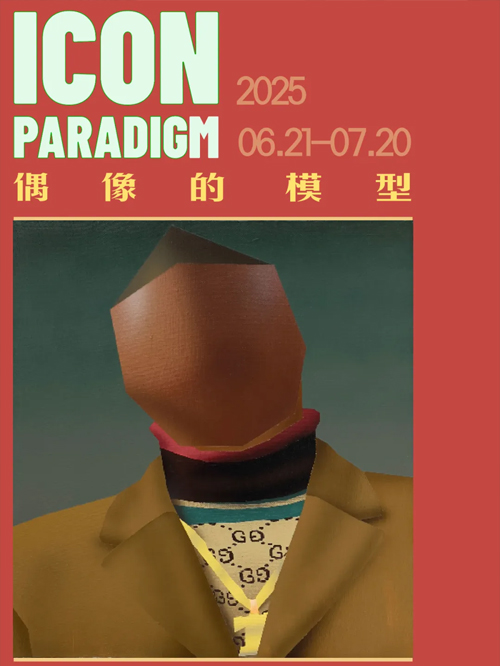

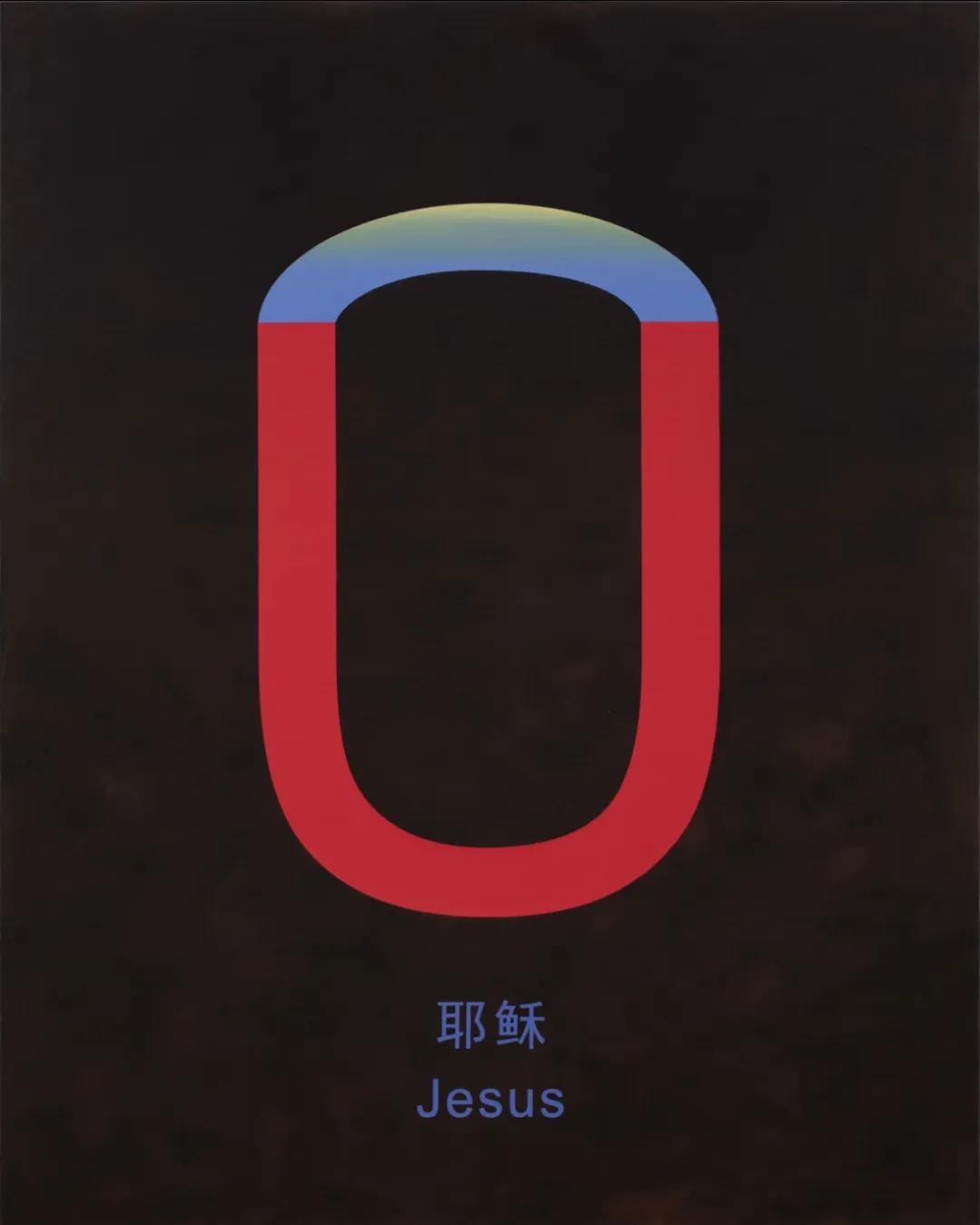

郑国谷的《脑神经线》将两千多年前的圣经智慧与赛博格的神经脉冲焊接,在神经褶皱的显影中,回应技术对人类意识进行算法压缩的趋势,使作品在神经突触的间隙中保留了精神迁徙的可能。耶稣和其十二门徒的宇宙总体记忆的抽象线路图,被转化为神经突触的游牧回路,暗示修行与数字生存同样需要“驿站式跃迁”。这种认知游牧的隐喻,在岳敏君的作品中获得视觉显形。岳敏君的作品中太湖石作为“露出水面的孤岛”,既是地理褶皱的物质形态,也是精神流放的空间隐喻。在传统语境中,太湖石象征“一拳代山,一勺代水”的文人理想国,而在作品中,它被剥离自然语境,成为现代社会的精神驿站。当城市化进程将人类压缩为“孤岛”上的符号囚徒,那些未被驯服的荒诞笑容、那些与传统精神图腾的偶然碰撞、那些在孤立处境中保持的身体平衡,它们拒绝成为固定的意义据点,却在每一次被凝视时,重新激活人类对精神自由的原始渴望。

郑国谷,《脑神经线》,布面丙烯,150 × 120 cm × 13,2021

岳敏君,《孤岛》,布面油画,300 × 300 cm,2010

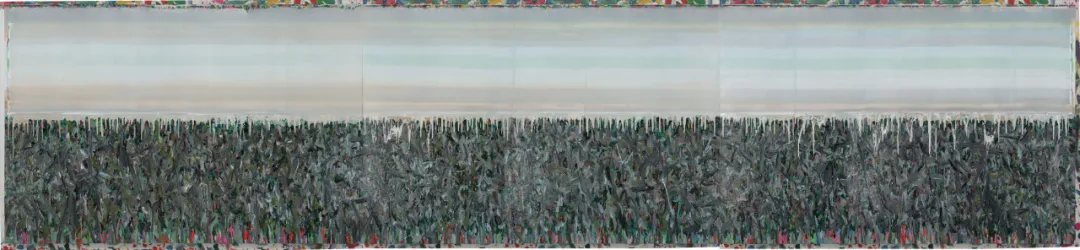

薛峰的两件建筑装置作品,其一是民间传说的神性,珍珠、线、格萨尔王等符号构成游牧文明的精神驿站;其二是城市复制的物性,标准化建筑、工业材料、资本标签成为现代性的暴力坐标。而绘画作品《寂靜的寂靜的寂靜的》以三重“寂静”的叠加,将画布转化为探测时代精神的地质雷达。这件大尺寸作品通过颜料的物理堆积与心理能量的视觉化,在信息喧嚣与自然荒蛮之间,开辟出一条连接个体内心与时代困境的隐秘通道。章剑的风景绘画则将自然景观转化为承载集体记忆与个体经验的容器,让人与自然的关系不再是抽象命题,而是具体可感的、充满体温的临时驻留点。当定居社会将自然异化为消费对象或装饰符号,那些在画布上静静生长的绿植、在雪山间蜿蜒的滑雪道,正是人类在迁徙途中对“家”的最本真想象。它不在固定的地理坐标,而在每次与自然相遇时,那瞬间涌起的、美好与忧伤交织的情感震颤。

薛峰,《寂静的寂静的寂静的 2016-8》,布面油画,160 × 720 cm(160 × 240 cm × 3),2016

薛峰,《寂静的寂静的寂静的 2016-8》局部

章剑,《咖啡厅里的绿植》,布面油画,162 × 130 cm,2025

当现代性推土机碾过自然的肌理,尚扬与刘雨佳在地质褶皱中打捞文明的余数。尚扬的《剩水图》以地质层积的视觉语法与生态危机的诗性隐喻,成为连接自然与文明创伤的核心枢纽。这件作品将三峡工程的历史切片、工业废墟的物质残骸与传统山水的精神基因熔铸为一座流动的地质纪念碑,在时间的裂缝中显影出被现代性碾压的“剩水残山”,并为当代人的精神迁徙提供临时停靠的空间。刘雨佳的作品《远山淡景》如同一卷被风沙浸透的羊皮地图,以近乎人类学的冷峻与诗意的凝视,将边疆重构为多重时间的临时停泊点。作品通过空间冲突、虚构与纪录的暧昧性,以及女主人公仿佛“活着的证物”的悖论存在,揭示了全球化进程中边疆作为“驿站”的复杂本质,即边疆从来不是地图上的边缘。当女主人公在影片结尾熄灭电灯,她并非回归黑暗,而是点燃了又一座临时驿站,那些在全球化电网之外自发生长的光斑,才是真正的千重坐标。

尚扬,《剩水图-2》,混合媒介、钢铁构件、影像,可变尺寸,2019

刘雨佳,《远山淡景》(影像静帧),单通道4K影像,彩色,立体声,38'26",2018

所谓的“驿站”,从不是固定的建筑,而是流动的关系。真正的归属不在GPS锁定的坐标,而在每一次与褶皱相遇时的震颤,那是身体对自由的本能回应,是精神对流动的永恒渴望。在资本与技术编织的坚硬地表下,这些未被驯服的褶皱正在生长,它们是文明的年轮,是未来的胚胎,等待下一次迁徙的脚步,串联起千重驿站的无限可能。

文/陆向怡

厉槟源

1985年生于中国湖南永州,2011年毕业于中央美术学院雕塑系;现生活工作在柏林和永州。厉槟源通过行动、录像和行为艺术表演深入日常社会的不同领域,探索身体、物质、周遭环境、观念认知和社会价值。其艺术实践占据了城市和农村空间,包括公共空间,自然环境或偏远的后工业区; 他利用身体做为雕塑材料进行创造性的研究,以及利用断裂和重复来展现雕塑和表演如何交织在一起;他的艺术实践的动机是通过身体互动来了解自己所处的空间和物质环境,以便质疑和超越我们对环境所强加的规范和意识形态。

他的作品曾在美国、欧洲和亚洲各地展出,并被纽约现代艺术博物馆等艺术机构永久收藏。他的近期个展包括:“夜⽕蓝⼭”(昆明当代美术馆,中国,昆明,2024)、“天堂电影院”(坪山美术馆,中国,深圳,2020)、“最后一封信”(观察社,中国,广州,2020)、“厉槟源”(昊美术馆,中国,上海,2019)、“汲取”(MU艺术中心,荷兰,埃因霍温,2019)、“土地:张洹和厉槟源”(MoMA PS1,美国,纽约,2018)、“众重行事”(华人当代艺术中心,英国, 曼彻斯特,2015)。同时,他获得“以身观身”中国行为艺术文献展优异奖(2015)、第37届卡塞尔纪录片电影展金钥匙奖提名(2020)、第十四届AAC艺术中国年度青年艺术家大奖(2020)、今日美术馆“重塑-王式廓奖提名展“年度艺术家奖(2021)、第十七届Sovereign杰出亚洲艺术大奖(2021)等奖项。

李青

1981年出生于浙江湖州。生活和工作于杭州和上海。李青的绘画、装置和影像作品往往在相似性和矛盾中寻找理性的裂隙,通过迂回重叠的结构作用于观者的感觉和认知。他持久的绘画实践不再围绕画面四角内的工作,而是不断地延展绘画的外部空间和观看形式。几个系列间从未中断的实验,起源于李青从2005年以来始终关心的议题,科技时代的信息与图像,观看的社会机制和权力,全球化中的人与建筑、城市的关系,消费时代的美学样式和规训,并从中调和出具备冲突性结构的新的叙事界面和表现语言。对日常空间和图像中的微观政治的捕捉,对美学传统当中的意识形态的分析,使他身上体现出年轻一代中国艺术家身上独特的历史意识。

李青现为中国美术学院油画系多维表现工作室主任导师。曾在龙美术馆,上海,中国;松美术馆,北京,中国;Prada基金会荣宅,上海,中国;坪山美术馆,深圳,中国;浙江美术馆,杭州,中国;Tomás y Valiente艺术中心(CEART),马德里,西班牙;阿拉里奥美术馆,首尔,韩国;东方基金会,澳门,中国;歌德开放空间,上海,中国;阿尔敏·莱希;Eigen+Art画廊;当代唐人艺术中心等机构和画廊举办过精彩的个展。

同时参加过许多著名艺术机构和画廊的群展,如上海双年展;布拉格双年展;广州三年展;深港城市\建筑双城双年展;威尼斯双年展特别邀请展;光州双年展特展;洛杉矶郡立艺术博物馆(LACMA),洛杉矶,美国;福冈亚洲美术馆,福冈,日本;圣保罗当代美术馆(MAC USP),圣保罗,巴西;旧金山亚洲艺术博物馆,旧金山,美国;首尔市立美术馆,首尔,韩国;印尼国家美术馆,雅加达,印尼;卓纳画廊,香港,中国;大田秀则画廊,新加坡等。

他的作品也被很多艺术机构及基金会纳入收藏,例如Prada基金会,米兰,意大利;瓦伦西亚现代艺术博物馆(IVAM),瓦伦西亚,西班牙;鲁贝尔美术馆,迈阿密,美国;德意志银行,德国;Kistefos美术馆,奥斯陆,挪威;阿拉里奥美术馆,首尔/济州,韩国;龙美术馆,上海,中国;余德耀美术馆,上海,中国;广东美术馆,广州,中国;浙江美术馆,杭州,中国;K11艺术基金会,香港,中国;Bredin Prat基金会,巴黎,法国;复星基金会,上海,中国;Longlati基金会,上海,中国;CC基金会,上海,中国等。此外,李青于2017年入选法国巴黎Jean-Francois Prat奖,于2023年入选福布斯中国当代青年艺术家影响力榜单。

刘雨佳

本科毕业于四川美术学院,研究生毕业于英国伦敦艺术大学,伦敦传媒学院,获艺术硕士学位。现工作、生活于北京。刘雨佳的影像创作将纪实素材、文学、民族志、民俗学和游记编织在一起,形成具身性、情动式的体验。她以亚洲的自然景观作为创作的主题和背景,其抒情风格打破了纯纪实与虚构叙事之间的界限。

刘雨佳曾在没顶美术馆(上海,2023)、当代唐人艺术中心(北京,2023/2017/2016)、外交公寓12号(北京,2021)、与上海外滩三号沪申画廊(上海,2015)举办个展。

其作品展出于“宇宙电影”- 2023年第十四届上海双年展;“何不再问”- 2016年第十一届上海双年展;“缓存在”-2022年第四届杭州纤维艺术三年展;美国匹兹堡大学美术馆、美国弗吉尼亚莫斯艺术中心、韩国蔚山市立美术馆、德国施布特·玛格画廊、德国杜塞尔多夫尤莉娅·施托舍克收藏、德国巴特洪堡辛克莱尔之家,瑞士巴塞尔美术馆,澳大利亚白兔美术馆、英国曼彻斯特CFCCA、英国伦敦Troy House艺术基金会、美国旧金山卡蒂斯特艺术基金会、中央美术学院美术馆、上海当代艺术博物馆、杭州天目里美术馆、广东顺德和美术馆、广州时代美术馆、UCCA沙丘美术馆、OCAT上海/深圳/北京、连州摄影博物馆、银川当代美术馆、上海民生现代美术馆、旅顺博物馆、中国港口博物馆等大型机构。

她的单屏影像作品也曾于法国巴黎蓬皮杜艺术中心与香港M+视觉文化博物馆、香港大馆当代美术馆等博物馆与机构进行放映。她曾被提名“保时捷中国青年艺术家双年评选”(2019)与“OCAT×KADIST青年媒体艺术家项目”(2022)。她的影像作品被法国蓬皮杜艺术中心,卡蒂斯特艺术基金会,澳大利亚白兔美术馆等机构和私人广泛收藏。

孙原&彭禹

以颠覆性的观念实践和震撼人心的装置作品,在全球艺术版图上留下深刻印记。他们的艺术语言融合机械装置、控制论与跨学科技术,直面伦理边界,解构社会规范,深刻揭示生命、权力与消费文化的隐性悖论。早在1990年代,他们便提出“作品生态”理念,开辟了装置艺术与跨学科创作的新路径,奠定了中国当代艺术技术实验与观念探索的基石。

代表作如《自由》(2009)、《老人院》(2001)、《犬勿进》(2003)、《难自禁》(Can’t Help Myself,2016)及2019年威尼斯双年展的《亲爱的》(Dear),无一不以深邃的概念内核与强烈的感官张力,重塑了当代艺术的表达范式。《难自禁》以机械臂反复清扫红色液体的徒劳循环,隐喻控制与无序的张力,此作首次亮相于古根海姆博物馆“故事新编”展览,迅速引发国际共鸣,并于2019年重返威尼斯双年展,确认其经典地位。《亲爱的》则在第58届威尼斯双年展“愿你生活在有趣的时代”主题展中,以仿制林肯纪念堂座椅的硅胶装置与间歇性狂暴甩动的气管,营造出静谧与暴力并存的戏剧张力,被国际媒体誉为“对权力象征的解构性再现”,引发从性别政治到社会权力的多向度解读。

他们的作品曾亮相威尼斯双年展、卡塞尔文献展及纽约古根海姆博物馆等国际顶级展览,以其大胆的社会批判、技术创新与观念实验,奠定了孙原与彭禹在国际与本土语境中兼具思想先锋与文化使者的崇高地位。

尚扬

1942年生于湖北,1965年毕业于湖北艺术学院,1981年油画硕士研究生毕业。曾任湖北美术学院教授、副院长,中国美术家协会理事、华南师范大学美术研究所所长、中国美术家协会油画艺术委员会副主任。现为首都师范大学美术学院教授、中国油画学会副主席、中国国家画院油画院研究员。

尚扬曾获得第六届全国美展优秀作品奖(1984,北京)、首届中国油画年展荣誉奖(1991,北京)、广州艺术双年展学术奖(1992,广州)、首届当代艺术学术邀请展贡献奖(1997,香港)、首届美术文献邀请展文献奖(2004,武汉)、中国当代美术文献展获文献奖(2006,北京)、第三届中国批评家年会年度艺术家奖(2010,北京)、吴作人国际美术基金会吴作人造型艺术奖(2011,北京)、第七届AAC艺术中国年度终身成就奖(2013,北京)、中国艺术权力榜年度特别贡献奖(2016,北京)等。

尚扬近期的展览包括:尚扬:坏山水与白内障,前波画廊,纽约,美国(2018);合美术馆收藏展,合美术馆,武汉,中国(2018):记忆与当代,第57届威尼斯艺术双年展中国主题平行展,威尼斯,意大利(2017);写意与意象:艺术中的东方精神,大都会展览馆,纽约,美国(2017);中华意蕴:中国油画艺术国际巡展(法国展),布隆尼亚宫,巴黎,法国(2016):中国当代艺术年鉴展(2014),北京民生美术馆,北京,中国(2015);无常之常:东方经验与当代艺术,安格里纳美术馆,威尔斯,奥地利(2015);静置·中国当代艺术名家作品展,悉尼市政厅,澳大利亚(2014);能见度 - 2013上海油雕院邀请展,上海油雕院美术馆,上海,中国(2013);古往今来:龙美术馆开馆大展,龙美术馆,上海,中国(2012);山水 - 无字的诗,卢塞恩美术馆,瑞士(2011);新中国美术60年,中国美术馆,北京,中国(2009);意派:中国抽象艺术三十年,帕尔马、巴塞罗纳、马德里la Caixa Forum美术馆,西班牙(2008);风景 - 自然·心灵,芬兰国家美术馆,赫尔辛基,芬兰(2007);中国当代艺术展,布雷达美术馆,帕多瓦,意大利(2000)等。

王度

1956年生于中国武汉,1990年起工作和居住在法国巴黎。曾任教巴黎八大艺术系和法国布列斯特(brest)高等美术学院。王度作品的呈现方式包括,装置,雕塑,摄影,多媒体等。他宣称的“我就是媒体,我就是现实,我就是图像”,可视为他作品观念的解读。他认为“全面媒体化的‘第三现实’正在构成一个需要不断重新定义的当代社会文化生态”。因而,他的作品是从不同的切点重新定义现实的一连串观念,也是他宣称的“我是大众和现实的发言人”的“发言”。

薛峰

浙江宁海人,毕业于中国美术学院,现在生活和工作于深圳。近些年他把自然主义作为世界的中心,经常自驾穿梭在大地上,逐步形成了对地理、地形、地方和人文的考察积累,结合对人工、物质、精神和信仰的认知,生产艺术家的世界景观,成为一种新的艺术叙事体。

个展和项目包括:“叙拉古之路”(深圳红树林画廊 ,2024),“自然的档案”(当代唐人艺术中心北京空间,2023),项目“珠子串起项链”(深圳蛇口画廊,2023),DNA设计艺术博览会当代唐人艺术中心“薛峰个人项目”(深圳当代艺术和城市规划馆),“修拉研究:显示屏和打印机”(当代唐人艺术中心香港空间,2021),“迢迢”(深圳坪山美术馆,2021),项目“高山平原大海”(上海赛森艺术空间,2020),“象形”(纽约博而励画廊,2019),“地理叙事”(北京博而励画廊,2018),“无边”(香港安全口画廊,2017),“寂静”(北京博而励画廊,2016)等,“包围”(北京博尔励画廊,2013),“延伸的风景”(北京博尔励画廊,2011)等。

联展包括:“友谊生意”(广州画廊,2025),半间控空半间(宁波大学尚林美术馆,2024),“艺术在樵山”:广东南海大地艺术节2024(佛山南海区渔耕粤韵),“春景梧桐”,第九届深港建筑双年展(南头古城,2023),“化作通变”第七届广州三年展(广东美术馆,2023),“大万不插电”第九届深港建筑双年展(大万世居,2022),“艺者风华”浙江百年油画大展(浙江美术馆,(2022),“策展课2”(深圳华美术馆,2020),“没有航标的河流”(北京博而励画廊,2019),“目光所及-中国新绘画”(日本福冈亚洲美术馆,2018),“绘画地图”(北京全国农展馆,2018),“中国私语”(瑞士伯尔尼美术馆,2016),“超越乌托邦”(意大利都灵Castello Di Rivara 当代美术馆,2016),“幻觉”(洛杉矶Night gallery,2016),“达喀尔国际双年展”(塞内加尔达喀尔国家剧院,2016),“破图集”(北京寺上美术馆,2015),“Open Books:艺术家和他的中国册页”(香港中文大学博物馆,2015),“不一不异-中国青年艺术家实验展”(杭州中国美术学院美术馆,2015),“屋漏痕”(杭州浙江美术馆,2012)。

岳敏君

中国当代艺术领军人物,国际著名艺术家。1962年生于黑龙江大庆,1985年就读于河北师范大学美术系油画专业,现生活创作于北京。自参加了1999年的第48届威尼斯双年展后,岳敏君成为了历届威尼斯双年展的受邀中国当代艺术家,其鲜明的艺术特征更是为中国当代艺术以及文化在世界舞台上写下了不可忽略的重要一笔。

岳敏君近年来在全球各地举办个展:纽约昆斯美术馆、纽约亚洲协会美术馆、巴黎卡地亚基金会、丹麦奥胡斯ARos Aarhus美术馆、丹麦欧登塞Brandt 13美术馆、韩国首尔Hangaram美术馆、北京今日美术馆、湖北美术馆、成都当代美术馆、天津美术馆、深圳何香凝美术馆、鲁迅美术学院美术馆、香港海港城美术馆、澳门艺术博物馆等。同时,他的作品也展出于1999威尼斯双年展、2004光州双年展、2004上海双年展、2007莫斯科双年展、2015亚洲双年展、2016南京国际美术展、2016宁波国际当代艺术展、2017安仁双年展,及美国丹佛美术馆、美国休斯敦美术馆、旧金山现代美术馆、旧金山亚洲艺术博物馆、德国汉堡当代艺术馆、德国波恩艺术与文化基金会、德国包豪斯大学美术馆、法国马赛现代艺术博物馆、比利时布鲁塞尔特奥莱梅美术馆、挪威奥斯陆艺术家中心、维也纳路德维希基金会当代美术馆、西班牙瓦伦西亚现代艺术学院、西班牙米罗博物馆、古巴国家美术馆、古巴伦比略艺术博物馆、冰岛雷克亚末克艺术博物馆、克罗地亚国家美术馆、新加坡美术馆、韩国汉城文化艺术中心、中国美术馆、中国故宫博物院&太庙、北京国家会议中心、北京民生美术馆、北京尤伦斯当代艺术中心、上海美术馆、上海民生现代美术馆、上海当代艺术博物馆、上海宝龙美术馆、清华大学艺术博物馆、广东美术馆、湖北美术馆、苏州美术馆、深圳美术馆、深圳南山博物馆等机构。

岳敏君的作品被国内外重要艺术机构、美术馆以及博物馆收藏,包括美国旧金山当代艺术博物馆、美国芝加哥建筑博物馆、美国丹佛美术馆、法国索瓦·密特朗文化中心、韩国釜山美术馆、印度尼西亚CP基金会、香港M+视觉文化博物馆、广东美术馆、深圳美术馆等机构。

郑国谷

1970年出生于广东阳江,1992年毕业于广州美术学院版画系。郑国谷的艺术实践运用了广泛的媒介,以表达他在生活过程中形成的广泛多样的思想。2000年,郑国谷发起了《帝国时代》(2012年起,他将《帝国时代》更名为《了园》),这是一个不断发展的乌托邦领域,为他的实验提供了一个背景,这个背景源于中国哲学。该项目整合了复杂的空间形态和社会关系,包括在物理空间中居住的整个过程,从概念理想到实际实施,再到日常生活。郑国谷最近的作品基于对生命能量的研究,试图揭示潜伏在感知过程中的能量流动,颜色频率的振动与人体动脉和静脉的运作以及宇宙的运行密切相关。此外,这种振动是对存在主义洞察力的磨练。2002年,郑国谷在阳江成立了“阳江组合”,这是一个专注于中国实验书法的艺术家团体。

郑国谷的主要个展包括: 2019 郑国谷:幻化,MoMA PS1,纽约,2019;郑国谷:回路寻真,广州,2017;普遍存在的等离子,OCAT西安,西安,2015。他曾参加的国际展览和双年展,包括:第九届亚太当代艺术三年展(APT9),昆士兰,2018;第十届上海双年展,上海,2014;第三届广州三年展,广州,2008;第12届文献展,卡塞尔,2007;第50届威尼斯双年展,威尼斯,2003。2002年获 CCAA中国当代青年艺术家奖、2006年获CCAA中国当代艺术奖大奖、2010年获改造历史学术大奖、2011年获中国娇子青年领袖、2016年获首届artnet年度艺术大奖。

章剑

1968年生于北京,目前工作和生活在中国北京及日本大阪。章剑的作品主要以风景为主,探讨人与自然的关系,作品美好与忧伤并存。其艺术实践长期围绕风景主题展开,关注人类与自然之间复杂而微妙的关系。章剑的绘画作品以细腻的笔触与层叠的色彩营造出一种沉静、内省的视觉氛围,在描绘自然景致的同时,也承载着对存在状态的情感投射。他的画面常常游走于真实与虚构之间,表现出一种既疏离又亲密的自然图景,透露出“美好与忧伤并存”的诗意气质。这种对风景的重新感知不仅是形式语言的探索,更是一种心理经验的映射,使观者在观看中产生沉思与共鸣。

近年来,章剑持续开展一系列重要个展,主要包括:2025,“从后海到金山”,春美术馆,上海;2024,“翻过花园的围墙”,蓝岸画廊,深圳;2022,“章剑:寻光”,玉兰堂,北京;2020,“章剑:寻”,安全口画廊,香港;2019,“公园”章剑作品展,非凡仕艺术,北京;2017,“总有宁静的风景”,偏锋新艺术空间,北京等。主要公共收藏有:弗柯望博物馆,德国;上海美术馆,中国;广东美术馆,中国;龙美术馆,中国;上海张江当代艺术馆,中国。