什么是“超感性绘画”?为何艺术家都开始画身边的小圈子?

安娜·维扬特,《两个艾琳》,2022 © Anna Weyant,摄影:Robert McKeever,图片:Courtesy Gagosian

卢卡斯·卓纳(Lucas Zwirner)在紫色和蓝色的颜料漩涡中面朝一侧。当伊丽莎白·佩顿(Elizabeth Peyton)以她的这位朋友——也是卓纳画廊帝国的继承人——为原型创作的画作在香港巴塞尔艺术博览会上亮相时,艺术界一片哗然。

但网上讨论的焦点并不是因为这幅作品特别有格调,而是有传言称,这幅作品可能是佩顿在用她的画向社交网络发出某种与恋情有关的信号。有一些记者也写道,卢卡斯·卓纳和佩顿现在在职业上已经交织在一起了。就在这幅画出现在博览会现场的几周前,佩顿正式签约了卓纳画廊,离开了老东家格莱斯顿画廊。

最近我们看到了很多这样的画作:其中一些被隐晦描绘的亲密关系,就像电子游戏中的复活节彩蛋一样,以一种理想的方式让那些圈内人、或渴望成为圈内人的人辨认出来。

我想到的例子包括高古轩代理的艺术明星安娜·维扬特(Anna Weyant)的作品《两个艾琳》(Two Eileens, 2022),该作品中艾琳·凯利(Eileen Kelley)的形象倍受关注,她是“性学专家”,也是播客节目Going Mental的主持人,还是一位小众名人(凯利在播客中邀请过维扬特,谈论艺术界的性别歧视问题)。

另一个例子是康斯坦斯·滕维克(Constance Tenvik)的作品《Kenny On The Day When I Exchanged A Mind Map For Plastic Gloves, Printed Out Official Documents & A Cab To The Airport》(2020),描绘的是艺术品商人、毒舌作家Kenny Schachter,虽然作品标题只提及了Kenny的名字,但从他的眼镜和标志性的运动裤中,我们仍然可以辨认出他。

对于这种场景式的具象肖像作品而言,如果观众看懂了其中的细枝末节(就像在看到佩顿和卢卡斯·卓纳的连接时那样),那么他们也就获得了某种程度的“圈内人”资格。

伊丽莎白·佩顿,《卢卡斯·卓纳》,2022,图片:Courtesy of David Zwirner

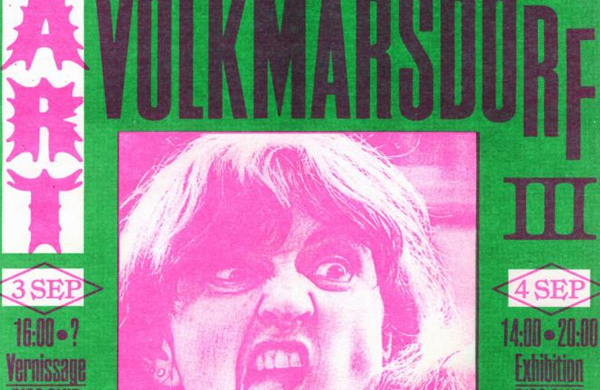

loookloook

基于小圈子的现实主义

我们可以从几个角度来看待这种趋势——或许可将其称为“超情感绘画”(hypersentimental painting)。最近人们能越来越多地看到基于小圈子的现实主义作品(clique-based realism),而它们是我们的算法投射到社交集群层面的一种副产品。在过去几年里,“社交泡沫”(social bubbles)变得非常明显,以至于我们很难与社交泡沫之外的人有过多的接触。

疫情加剧了数字碎片化,进一步缩小了这些本已各自聚集的群体。在虚拟微型社区如此紧密的情况下,描绘自己熟知的事物,或者自己的同龄人会特别欣赏的事物似乎是理所当然的。

与此同时,我们中的许多人又感到比以往任何时候都更加“暴露在外”。尽管人们已经可以通过Discord、Mastodon、Telegram或WhatsApp的群组进入一些小规模的论坛,但大规模迁移的背景仍然充斥着人们对在公共场合上网生活的焦虑。

我们的大部分注意力和时间都被各种大型平台占据。在这些平台上,营销策略和过度审查已变得不可避免,如果你想在这些平台上留存一些亚文化的痕迹,那么你的互动就需要刻意加密。

在这种背景下,艺术家以个人世界中的成员(无论是恋人、家人还是朋友)为中心的主观绘画又好像是一种明智之举。这种绘画以微社区为内容,更重要的是以感性为内容。它既能让懂它的人喜欢,又能吸引不懂它的人的眼球。而这两方面一旦奏效,就会带来双重的收获。

安娜·维扬特《Emma》,2022 © Anna Weyant,摄影:Robert McKeever,图片:Courtesy Gagosian

loookloook

“懂自懂”效应

我所说的“超感性主义”(hypersentimentalism)最初大概孕育与2014年网红时代逐渐开启的时候。具象绘画在Instagram上得到了很好的传播,易于消费的风格化人物形象与以“表演”“经营人设”为标签的社交媒体达成了共鸣。(2020年,一位长期绘制媚俗时尚装饰画的艺术家Tamara de Lempicka甚至试图重塑自己的形象,成为一位“Instagram女皇”。)

到了21世纪的第二个十年,具象绘画依然蓬勃发展,但人们对主要的具象绘画形式感到失望,同时也对社交媒体时代的虚假和表演性感到沮丧。

2020年,评论家亚历克斯·格林伯格(Alex Greenberger)将大量异想天开的新超现实主义和新波普绘画戏称为“僵尸具象画”(zombie figuration),这些绘画曾一度受人们热捧。到了2021年,艺术史学家达比·英格利希(Darby English)提醒说,黑人画家惊人的具象风潮具有局限性:“对我来说,具象的泛滥现象令人担忧的一点是,我们没有把时间和资源花在我们无法形象化的部分上。”在纽约,最近的惠特尼双年展中许多作品的风格转向了抽象和不透明的语言上,刻意要求观众投入到艺术家的背景故事中。

超感性主义对小众知识和小型社区的集中聚焦,为我们提供了一种既能保持对具象艺术优势的信心,又能抵御其中一些挫折的方法。它遵循的是一种“懂自懂”的逻辑,渲染了一层与内部信息有关的不透明感。

康斯坦斯·滕维克,《 Kenny On The Day When I Exchanged A Mind Map For Plastic Gloves, Printed Out Official Documents & A Cab To The Airport》,2020,图片:Courtesy 56 Henry

值得注意的是,市场营销领域也出现了类似的发展趋势,头部网红不再是炙手可热的商品。相反,品牌开始转向“小微级”网红,甚至是“纳米级”网红。

在时尚界,劳伦·科克伦(Lauren Cochrane)注意到了“懂自懂”模式的兴起。与专业模特相比,选择小众人物“更能增加一种真实感……品牌方不再是根据美貌或驾驭衣服的能力而选择模特,而是希望把穿上自己品牌的真实人物带入广告活动中。如果他们能与有影响力的朋友或粉丝分享对品牌的热爱,那就更好了。”

事实上,时尚界本身就与艺术界有交集。就拿藏家凯伦·博罗斯(Karen Boros)曾走上了巴黎世家2020春夏时装秀的T台这件事来说,当时就在德国艺术界引起了一阵小小的轰动。也许成千上万观看并转发这场秀的人并没有注意到这位“小”名人,但与之相关的人(其中不乏高净值人群)就很有可能注意到了。

而最近,艺术评论家Dean Kissick成为了马克·雅各布(Marc Jacob)2023春季Heaven系列的广告模特之一。在这系列的所有广告模特中,参演过美剧《白莲花度假村》(The White Lotus)的演员迈克尔·因佩里奥利(Michael Imperioli)也许是其中最有名的一位——但即便如此,也给人一种仍然比较小众的感觉。

阿玛利亚·乌尔曼展览“Jenny’s”现场,图片:Courtesy of the artist and Jenny’s,摄影:Photo by Joerg Lohse

loookloook

超感性主义者

再回到最近的艺术作品中,一种暗藏了“猜谜游戏”、要去辨别画中人的风格可以说随处可见。

艺术家克洛伊·怀斯(Chloe Wise)崛起的部分原因是她以纽约朋友为题材的画作在网络上走红了。在怀斯的画作中,你就能进行一些猜谜游戏:比如说,在2019年的《Polysemic Primavera》中,模特兼艺术家里奇·沙赞(Richie Shazam)就在三个拥抱的人物中(这是超感性主义者的“惯用伎俩”:在画中永远不敢掩盖他们的缪斯)。而在怀斯的另一幅作品《Some pleasant lies would be nice》(2021)中,人们能再次看到沙赞的半张脸,只要认出来了,你就会感觉好像被授予了“圈内人”的身份——尽管这个身份还是比较低级别的。

克洛伊·怀斯,《Some pleasant lies would be nice》,2021 © Chloe Wise,图片:Courtesy of the Artist and Almine Rech,摄影:Dan Bradica

你可以顺着这条线索再来看看阿玛利亚·乌尔曼(Amalia Ulman)在Jenny's画廊举办的展览“Jenny's”,在一个密集的沙龙式展厅中,展出的都是其朋友的肖像。虽然乌尔曼的作品与具象绘画一样,都是带有观念性的传统作品(这么说是因为我认为这些艺术家并不遵循任何形式上的规则),但其作品中还是有一些我们熟悉的气息。

这次展览是对纽约剧院区一家知名餐厅Sardi's的致敬,这家餐厅的墙上挂满了纽约戏剧界重要人士的漫画素描。乌尔曼复制了这种形式,只不过画的是活跃于纽约文化界的人物。

其中有艺术家安娜-索菲·伯格(Anna-Sophie Berger)、塞斯·普赖斯(Seth Price)、Heji Shin和乔丹·沃尔夫森(Jordan Wolfson),还有史泰德艺术学校的教授Josef Strau和Michael Krebber,以及一众艺术评论家和作家,如Natasha Stagg、Stephanie LaCava和Dean Kissick(是的,他又出现了)。

今年2月,瑞士艺术家Tobias Spichtig在洛杉矶O-Town House举办的一场具象作品(以及抽象绘画和雕塑)展上首次展出了一整套绘画作品。尽管Spichtig以前也曾在作品中融入过日常生活或社会元素——朋友留下的衣服曾被他用在雕塑中,他的作品中也有几幅是关于伴侣的——但他的作品总是在一定程度上远离明显的感情色彩。

Tobias Spichtig展览“亲爱的朋友”在O-Town House的展览现场,图片:Tobias Spichtig

这场展览名为“亲爱的朋友”,从标题中就在突出感情——似乎是在戏谑那种传统的派对邀请函或社交媒体帖子,但也令人耳目一新,直接道出了画展的主题。其中展出了一系列比例相同的画作:有他的伴侣,也有他的朋友。

所以,你可能会在其中找到克拉拉·林登(Klara Linden)或何翔宇等艺术家的“身影”。每个人都凝神注视,他们的皮肤和眼睛在黑色背景的衬托下显得格外明亮,这些略显高大的肖像让人想起iPhone的屏幕。这些具有哥特式风格的图像并非完全写实,而是捕捉了每个人的精髓。展览的文字描述说它们展现了“对无限亲密关系的渴望”,这种渴望蕴藏在了艺术家创作的“感性大头照”中。

慕尼黑Deborah Schamoni画廊最近的一次展览也体现了同样的坦率。在新闻稿中,画家伊丽莎白·拉文(Elizabeth Ravn)列出了被拍摄者的名字(只有名字:“Alizée、Athanasios、August、Claude……”)。情感的共鸣在其中非常显著,但也能体会到一种带有保护性的疏离感:“我不会具体说是谁,但我在2022年与其中一位人物有过亲密接触,在应我的要求、将我的头发剪得像年轻时的巴斯奎亚之后,他像朋友一样,在放着新年烟花下的屋顶上与我亲热。”

伊丽莎白·拉文,《Magdo and Lucci (Neukölln Bed) II》,2022,图片:Courtesy the artist and Deborah Schamoni,摄影:Ulrich Gebert

这种转向本土和亲切题材的做法似乎很自然地契合了最近的一种观点,即“氛围的转变”(vibe shift),摆脱了过去几年的道德和激进言论。然而,尽管在这类作品中,感性情怀似乎与政治指涉相抵触,但在部分画作中,后者实际上也是重要的存在。

对此,我就要提到Doron Langberg和萨尔曼·托尔(Salman Toor)这样的艺术家,他们分别描绘了私密肖像和社会场景,转向他们同性恋社区的亲密圈子,甚至互相绘画。

超感性主义关乎世界的建构,但同时,也许更关乎世界的保护。2022年在波士顿国际当代艺术中心举办的名为“A Place for Me”的展览也是对这种赋权姿态的精妙诠释,展览展示了艺术家们“描绘他们的所爱——他们的朋友、爱人和家人,工作室空间和家园,以及构成他们日常生活的场景”。其中包括安贝拉·韦尔曼(Ambera Wellman)和路易斯·弗拉蒂诺(Louis Fratino)的具象作品(后者描绘同性亲密关系的作品在拍卖会上价格飙升)。

超感性绘画依赖于社会核心人群和边缘人群的对比关系,但这并不意味着它应该被自动以否定的态度被审视。展示平凡时刻的愿望是强大的,描绘我们所关心的人的冲动也是强大的。这两者都是一种解毒剂,即使只发挥短暂的效用,也能消除我们在过去十年里有面对市场营销和网络论战所感受到的疲劳。我们到底想要什么?我们真正渴望的是什么?答案也许是质朴的——只是彼此而已。