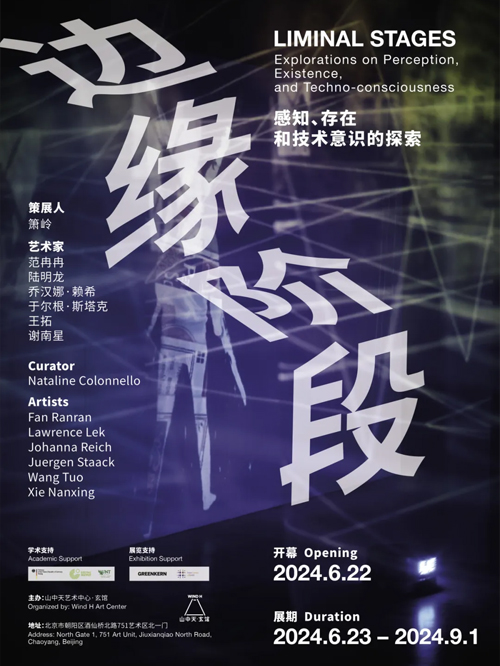

群展《边缘阶段:感知、存在和技术意识的探索》源自策展人在艺术史、哲学、心理学、神经科学和神经艺术领域的长年研究,深入探讨这些领域在机器学习和新媒体层面的意义与启示。展览通过对六位来自不同国家、跨越代际、多元学科的艺术家创作进行解读,探索当下时代的人机关系及其存在的意义。展出作品涵盖绘画、摄影、综合材料装置、影像、雕塑等一系列传统与新兴媒介作品,包括范冉冉(1988年生于武汉)、陆明龙(1982年生于法兰克福)、乔汉娜·赖希(1977年生于明登)、于尔根·斯塔克(1978年生于多伯卢格-基希海恩)、王拓(1984年生于长春)以及谢南星(1970年生于重庆),以此将东西方视角相互融合至同一框架中,跨越文化的边界和时间的局限。

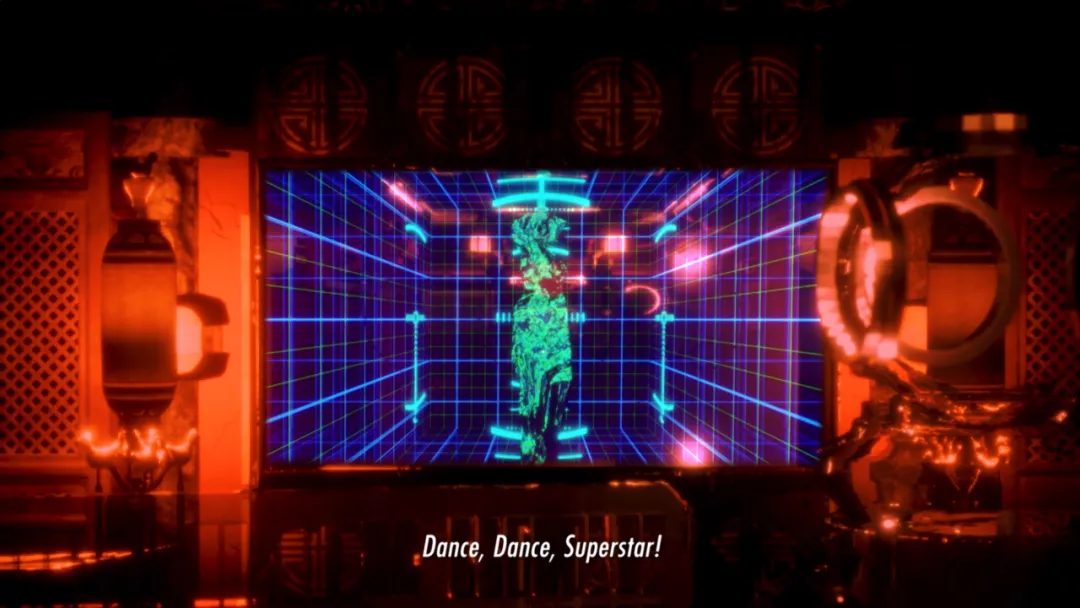

《爱道》,陆明龙,2019,高清视频、立体声,83分钟,图片由艺术家和赛迪HQ画廊(伦敦)提供,©陆明龙和赛迪HQ画廊(伦敦)

AIDOL, Lawrence Lek, 2019, HD video, stereo sound, 83', Image courtesy of the artist and Sadie Coles HQ, London, ©Lawrence Lek and Sadie Coles HQ, London

展览研究是由相关本质性问题而形成,例如“人类大脑如何连接?如何学习、储存和处理信息?”、“伴随技术的进步,大脑神经元回路如何演变和发展?”、“在即时数字互联和瞬息万变的当下时代(VUCA环境),个人和集体身份将会如何转变?”

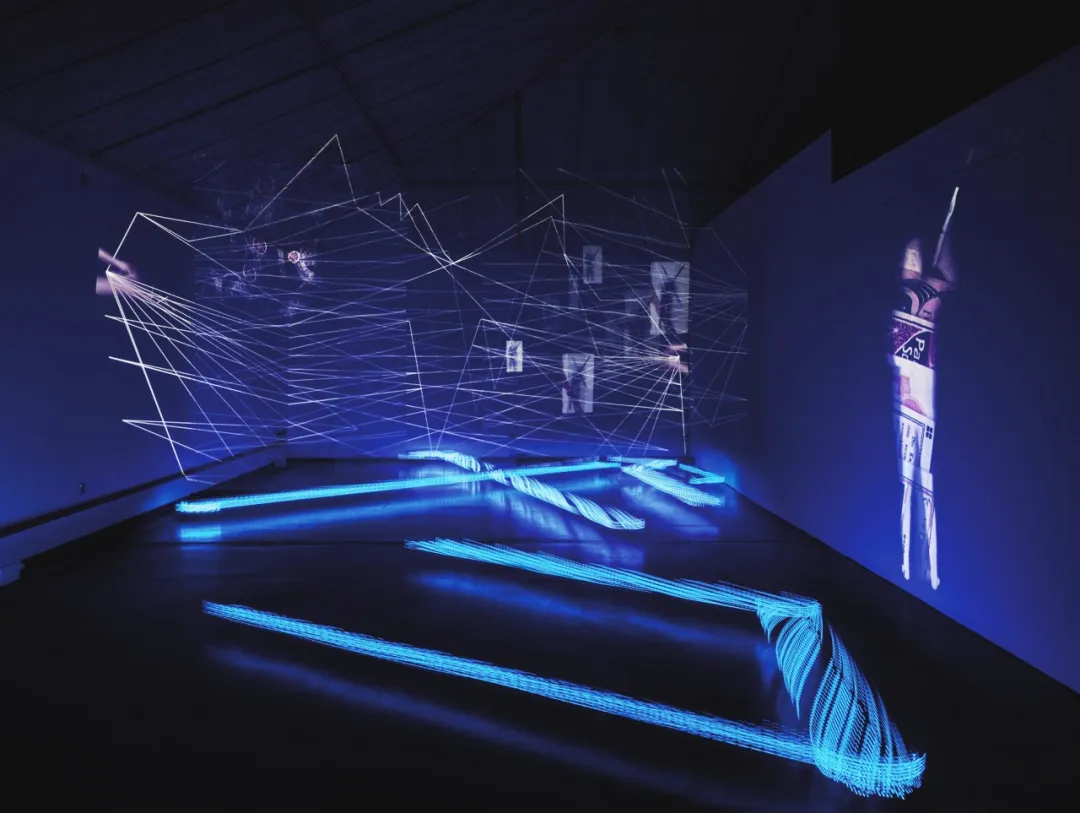

《改变的符号 | 写作是否有未来?》,乔汉娜·赖希,2022,纱布上的全息视频投影、5个自主驾驶LED机器人、3个小型投影、声音,尺寸可变,图片由艺术家提供,©乔汉娜·赖希和安妮塔·贝克思画廊

Change of Signs | Does writing have a future?, Johanna Reich, 2022, Holographic video projection on gauze, 5 autonomous driving LED Bots, 3 small projections, sound, Variable dimensions, Image courtesy of the artist, ©Johanna Reich and Galerie Anita Beckers

神经解剖学家吉尔·伯特·泰勒从生物学角度将人类定义为“会思考的感知生物”。当下,我们正处于一个普遍存在的快节奏技术变革之中。我们的物理与数字存在及介于两者之间的空间,在感知亦或表现层面,正变得逐渐完整且愈加强化。 这导致对于自我和外界的感知在生理和认知层面正历经着巨大转变,个人身份和集体意识被转化形成“远超科幻想象”的合成性与增强式体验。

《传播模型04-传声筒》,于尔根·斯塔克,2017-2024,12 位表演者、12 张桌子、12 把椅子、4 个麦克风、2 个耳机、2 个扬声器,尺寸可变,Asphalt夏季艺术节表演现场,杜塞尔多夫,2017,图片由艺术家提供,©于尔根·斯塔克

Communication Model 04 - Chinese Whispers, Juergen Staack, 2017-2024, 12 performers, 12 tables, 12 chairs, 4 microphones, 2 headphones, 2 loudspeakers, Variable dimensions, Asphalt-Summer Art Festival, Düsseldorf, 2017, Image courtesy of the artist, ©Juergen Staack

展览同期将举办一系列现场和在线对谈,艺术家彼此之间相互交流,并与策展人和来自艺术界、学术界,以及其他专业领域的受邀嘉宾进行对话。开幕当天,艺术家于尔根·斯塔克和范冉冉将分别开展场域特定行为表演。

《噎》,范冉冉,2024,互动装置(3D打印、树脂、丙烯酸、电机、微控制器、乙烯基、木材、金属、弦线),观众参与行为作品,尺寸可变,图片由艺术家提供,©范冉冉

Stuffed, Fan Ranran, Interactive installation (3D prints, resin, acrylic, motors, microcontrollers, vinyl, wood, metal, strings), participatory performance, Variable dimensions, Image courtesy of the artist, ©Fan Ranran

《痴迷录》,王拓,2019,单频4K 影像(彩色,有声),20分31秒,图片由艺术家和空白空间提供,©王拓

Obsessions, Wang Tuo, Single channel 4K video (color, sound), 20'31", Image courtesy of the artist and WHITE SPACE, ©Wang Tuo

本场展览旨在推动中国与受邀国之间的国际交流与共同学习。展览由山中天艺术中心·玄馆主办,由德国驻华大使馆、北京德国文化中心·歌德学院(中国)、北德克萨斯大学艺术中心设计学院提供学术支持。

范冉冉

范冉冉是一位装置艺术家,其创作实践涉及装置、新媒体和行为艺术领域。曾举办多场沉浸式装置作品个展,包括哈利福特艺术博物馆(塞勒姆,美国)、The Print Center(费城,美国)、Currents 826画廊(圣塔菲,美国)、无地画廊(圣塔菲,美国)、Sanitary Tortilla Factory艺术空间(阿布奎基,美国)。其作品曾于海内外群展中展出,如马里兰州伊斯顿学院艺术博物馆(美国)、圣塔菲当代艺术博物馆(美国)、圣塔菲艺术学院(美国)、Tamarind印刷学院(美国)、OCT当代艺术中心(中国)、仁川国际海洋摄影节(韩国)。目前她在北德克萨斯大学(美国)任新媒体艺术助理教授。

陆明龙

陆明龙是一位电影制作人、音乐家和艺术家,擅长将建筑、游戏、影像、音乐和小说等多种实践融合,用以创作其不断扩展的电影宇宙。过去十年中,陆明龙将其所处代际盛行的口头传媒,如电子游戏和计算机生成动画,融入到特定场域装置和数字环境中,并将此描述为“既有物品和情景所构成的三维拼贴”。他的作品时常通过环环相扣的叙事和反复出现的流浪者形象,探索技术进步在人工智能和社会变革时代的神话故事。

陆明龙(1982年生于法兰克福)曾就读于剑桥大学三一学院、伦敦建筑联盟学院、纽约库伯联盟学院,并获得伦敦皇家艺术学院博士学位。他曾在国际举办多场展览,近期个展包括“NOX”,LAS艺术基金会,柏林(2023);“黑云公路”,赛迪HQ画廊,伦敦(2023);“忘忧草(颐和园遗址)”,QUAD,德比(2022);“后中华未来主义”,誌屋,上海(2022);“影子写手”,布拉格当代艺术中心,布拉格当代艺术中心,布拉格(2019);“远见自由港”,巴塞尔HEK电子艺术之家,巴塞尔(2019);“无店”,鲁尔城市艺术馆,埃森(2019);“爱道”,赛迪HQ画廊,伦敦(2019);“无店”,海牙之流艺术馆,海牙(2018);“2065”,K11艺术空间,香港(2018);“玩站”,艺术之夜,伦敦(2017)。他的作品曾在众多国际群展、双年展和电影节中展出,包括“宇宙电影相机”日内瓦流动影像双年展,日内瓦当代艺术中心(2024);“连接与建设”,国立亚洲文化殿堂,光州(2024);“一万个太阳”第24届悉尼双年展,白湾发电站(2024);“虚拟世界:从白色天幕到元宇宙”,Fundación Telefónica,马德里(2023);“HOPE”,博尔扎诺当代艺术博物馆(2023);“Fotograf Festival–hypertension23”,布拉格国立美术馆(2023);“真实的拓扑:媒体艺术展”,深圳市当代艺术与城市规划馆(2023);“Game Society”,国立现代美术馆,首尔(2023);“未来史诗:网络媒体艺术节”,录映太奇,香港(2023);“集光片羽”,UCCA Edge尤伦斯当代艺术中心,上海(2022);“WORLDBUILDING: Gaming and Art in the Digital Age”,朱莉亚·斯托舍克收藏,杜塞尔多夫(2022);第5届科钦·穆吉里斯双年展,科钦(2022);三星美术馆,首尔(2022);澳大利亚当代艺术博物馆,悉尼(2022);Donaufestival,克雷姆斯(2021);鹿特丹国际电影节,鹿特丹(2020和2018);第17届威尼斯建筑双年展,威尼斯(2021);荣勋宫博物馆,旧金山现代艺术博物馆,旧金山(2020);巴塞罗那当代文化中心(2019);邦尼尔斯美术馆,斯德哥尔摩(2019);车库当代艺术博物馆,莫斯科(2019);国立二十一世纪艺术博物馆,罗马(2018);第6届台湾国际录像艺术展,台北(2018);Arsenale Nord,威尼斯(2017);UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京(2017)等。陆明龙曾获2017年哲尔伍德电影与录像奖和2015年Dazed新锐艺术家奖。2021年,他获得第4届VH奖终极大奖和洛杉矶郡艺术博物馆艺术与技术实验室奖金。陆明龙现生活并工作于伦敦。

乔汉娜·赖希

乔汉娜·赖希是一位来自德国的影像艺术家,其创作实践同时涉及行为、摄影、绘画领域。她曾获得多项国际奖项和奖学金,如白南准艺术奖、日本文化厅媒体艺术节优秀奖、北莱茵-威斯特伐利亚州媒体艺术奖和康拉德·冯·索斯特奖。她曾于罗马尼亚、美国、卢森堡和西班牙等地参与艺术家驻地项目。

赖希的作品曾于多地展出,包括现代艺术陈列馆(慕尼黑,德国)、托伦斯艺术博物馆(洛杉矶,美国)、伊斯坦布尔现代艺术博物馆(伊斯坦布尔,土耳其)、东京宫(巴黎,法国)、史黛拉艺术基金会(莫斯科,俄罗斯)、索菲亚王后国家艺术中心博物馆(马德里,西班牙)、东京都写真美术馆(东京,日本)。其作品被纳入国际收藏,如徐杰儒收藏(纽约)、戈兹现代艺术收藏馆(慕尼黑)、路德维希博物馆收藏(科隆)。赖希在2020-22年作为客座教授任职于慕尼黑美术学院。

于尔根·斯塔克

于尔根·斯塔克在观念艺术领域中发展形成其独具一格的表达形式,对摄影的可译性进行深入探讨。他运用行为、声音、影像、雕塑和摄影等多元媒介创作,并时常将观者置于作品本身的组成部分。斯塔克作品的核心主题包括图像与其复制品之间的关系、其真实性和起源等,他对这些议题进行探索并反复追问。

对于斯塔克而言,意外的转化与翻译过程在直意和隐喻层面均扮演着独特角色。在全球视觉文化占据主导地位的时代,艺术史学家萨宾娜·玛丽亚·施密特认为,“于尔根·斯塔克以全新的方式提出了图像生成的基础与要素的问题。”

斯塔克1978年生于前德意志民主共和国,在高中毕业后开始学习摄影。他于2002至2008年期间在杜塞尔多夫美术学院学习,师从托马斯·鲁夫和克里斯托弗·威廉姆斯,于2003年与同学共同创立艺术家团体FEHLSTELLE,并于2006年成为托马斯·鲁夫的研究生。

斯塔克的作品曾在海内外国际收藏、双年展和博物馆中展出。他的作品被德国联邦艺术展览馆以(波恩)、弗柯望博物馆(埃森)、艺术宫博物馆(杜塞尔多夫)等公共机构和其他私人收藏。

王拓

王拓(1984年生于中国长春)的创作横跨影像、行为与绘画等媒介,在其中史实、文化档案、小说及神话相互交织,形成虚构叙事。一如虚构写作,他在历史文本及档案记录中上演一幕幕介入性表演,模糊时间与空间、真实与想象的边界。王拓的作品是对中国与东亚现代史的有力检验,其中充斥着可见或不可见的线索,揭示着社会背后的历史及文化力量,并回应中国独特的“幽灵学”,提出以“泛萨满化”召唤中国及东亚二十世纪被压抑及忽视的记忆。在不安且戏剧性的手法探究下,揭示集体无意识及历史创伤间的纠缠。

王拓近年在UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京;Present Company,纽约;Salt Project,北京;泰康空间,北京,举办了个展,并参加了在M+美术馆,香港;韩国国立现代美术馆,首尔;尤莉娅·施托含克收藏,杜塞尔多夫;巴登-巴登国立美术馆,巴登-巴登;皇后美术馆,纽约;Kino der Kunst,慕尼黑;Zarya当代艺术中心,符拉迪沃斯托克;仁川艺术平台,仁川;上海当代艺术博物馆,上海;OCAT,上海/深圳;广东时代美术馆,广州;国立台湾美术馆,台中等机构举办的群展。王拓曾为纽约皇后美术馆2015至2017年度驻馆艺术家,2018年获授“三影堂摄影奖”,同年获北京国际短片联展“杰出艺术探索奖”和“玲珑塔短片奖”,2019年获授“青年当代艺术乌镇奖”,2020年获授“OCAT x卡蒂斯特青年媒体艺术家奖”。2023年,王拓获授“希克奖”。2024年,王拓获授“K21全球艺术奖”。

谢南星

谢南星1970年生于重庆,现工作生活于北京。谢南星是极具变革心的实验派画家,他常常挑战艺术教育中那些传统的、看似已确立的成规。重要个展包括“谢南星:副词司令部”(佩策尔画廊,纽约,美国,2022);“骰子滚滚”(麦勒画廊,北京,中国,2020);“Xie Nanxing: A Gift Like Kung Pao Chicken”(托马斯·戴恩画廊,伦敦,英国,2019);“谢南星:香料”(UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京,中国,2018);“无题三种”(麦勒画廊,北京,中国,2015);“THE SECOND WHIP WITH A BRUSH”(麦勒画廊,卢森,瑞士,2013)。重要群展包括“贮藏”(麦勒画廊,北京,中国,2022);“川美:新绘画的一代”(四川美术学院美术馆,重庆,2021);“SNAPSHOT”(麦勒画廊,北京,中国,2021);“意大利文艺复兴纸上绘画:一次与中国的对话”(木木美术馆,北京,中国,2021);“Psychic Wounds: On Art & Trauma”(THE WAREHOUSE,达拉斯,美国,2020);“中国私语”(MAK Museum für Angewandte Kunst,维也纳,奥地利,2019);第十二届卡塞尔文献展(卡塞尔,德国,2007);“d’APERTutto”第四十八届威尼斯双年展(威尼斯,意大利,1999)等。

箫岭

群展《边缘阶段:感知、存在和技术意识的探索》来源于策展人在艺术史、哲学、心理学、神经科学和神经美学等领域的广泛研究,重点关注机器学习和新媒体。箫岭拥有超过20年在中国的实践经验,以及汉学和当代艺术背景,现任博物馆、机构顾问以及策展人。她的专业领域涉及摄影、电影、表演、多媒体装置和绘画,尤其聚焦于历史和跨学科研究、新兴技术、神经美学以及艺术中的科学应用。她曾在商业画廊和非盈利机构担任负责人职位,包括麦勒画廊、墨斋画廊和三影堂摄影艺术中心。最近,她曾担任北京画廊周的展览总监。她的文章和采访曾刊登在许多国际知名出版物、展览目录和专著中。