谢晓泽的艺术创作持续关注书籍、报纸、档案等媒介,并以此为切入点探索人类知识世界。随着互联网时代的到来,数字媒介快速挤占甚至替代了纸媒,他的创作也随之迭代更新。其《图书馆》系列以写实油画的语言“将稍纵即逝的信息通过更具永久性的语言转换出来”,宛如将历史片段凝固封存的“琥珀”,也体现了他对书籍作为知识载体的独特见解,以及历史和文化层面的深刻思考。

1983年,17岁的谢晓泽考入清华大学建筑系,如果沿着建筑师的道路,他将幸运地赶上中国建筑业最繁荣的30年。然而,五年的专业训练令他发现自己对绘画的热情远超建筑设计,于是毅然投考中央工艺美术学院,成为袁运甫先生的研究生,这次转向决定了谢晓泽的毕生志业。2017年夏,谢晓泽被美国敦煌基金会选定为首位驻地艺术家,这与他持续关注媒介不无关系。敦煌是古代佛教艺术的宝库,20世纪初藏经洞的再发现震惊了中外学界,催生了敦煌学。其第17窟藏经洞如同被封存近900年的敦煌宝藏的“琥珀”,然而,这个曾经饱含历史和文化积淀的密室,如今空空如也,其神秘历史与悲惨遭遇,深深吸引着谢晓泽,成为他此后创作的持续母题。

敦煌驻地的经历和随后的持续探索,给谢晓泽的艺术创作带来了深刻的影响。“如何以仅存的蛛丝马迹还原一个场景,以推测和想象来建构相对完整的历史画面?”“如何表达断裂、流散和损毁,探讨缺失、空虚和历史创伤等主题?”“如何把考古分析和诗意遐想带入艺术创作?”这些问题成为谢晓泽在敦煌创作的起点与旨归。他放下驾轻就熟的西方绘画工具和语言,尝试回归“母语”:以长卷的形制、水墨白描的技法,综合了笔记、图表、书法、模型、雕塑草图等元素,引用藏经洞出土文物的图像片段,忠实记录自己以藏经洞为圆心展开的一系列深度思考。他的研究和呈现并非简单的复制或再现,而是通过现代视角对其进行重新解读和想象,其中所涉知识之广、思考之深、表达之谨严、呈现之多元,为观众提供了别样的观看和思考角度。

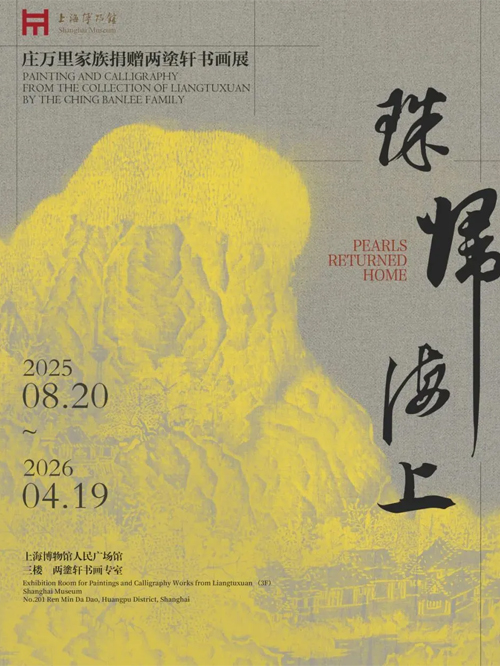

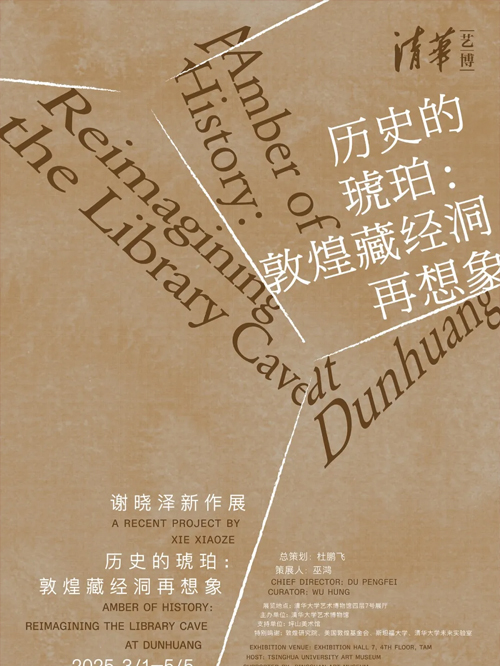

如今,“历史的琥珀:敦煌藏经洞再想象”在清华艺博展出,这距离他最初驻留敦煌已过去7年。此间他围绕藏经洞展开的思考、探索和想象,都凝结在这些展品当中。它们是一个整体,甚至可以理解为是一件作品,集中呈现了敦煌藏经洞的历史、文化和象征意义。作为对传统文化现代诠释的一次大胆尝试,谢晓泽的作品如同藏经洞中的古老经卷,等待着观者的细细品读,历史的光芒将在当代艺术的空间中绽放,孕育出新的生命和智慧。

展览前言

策展人 巫鸿

闻名遐迩的藏经洞位于敦煌莫高窟南区,是附于巨大的16窟门道上的一个小小密室。九世纪的敦煌佛教领袖洪辩——他是16窟的窟主——可能在此参禅。他去世后人们在这里立像储其舍利,此室遂化为洪辩的影堂灵境。过了二百来年不知何人将像移出, 为几万件经卷、文书、绢画、刺绣腾出空间,随即封门并覆以壁画,以致近千年间无人知晓此室存在。直至1900年,敦煌道士王圆箓清理积沙时无意发现此处,英、法、俄、美等国“探险家”闻讯而至,洞中的珍贵文献和艺术品也随之散布到世界各地。建国后敦煌石窟得到妥善保护,洪辩塑像被发现并重归此室,这个洞窟也回复到10世纪的样子。

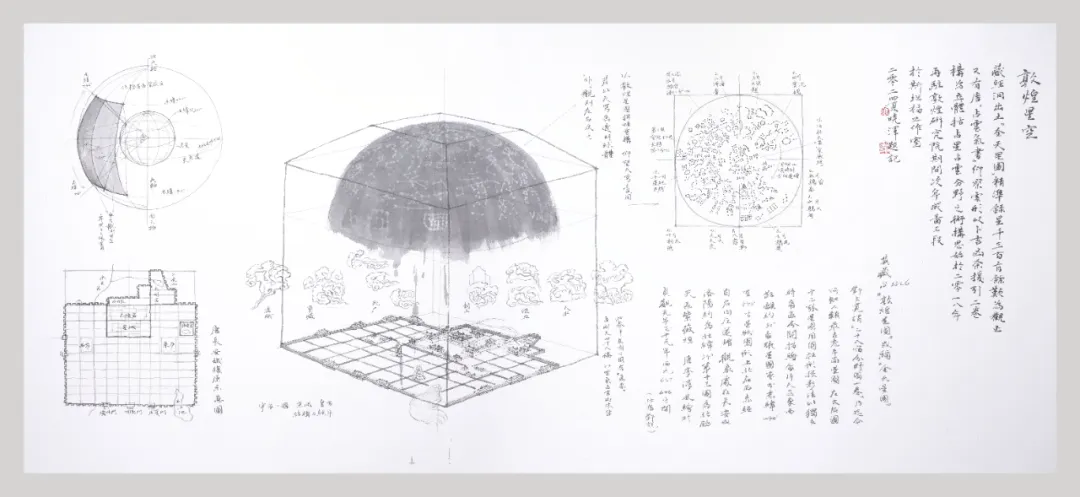

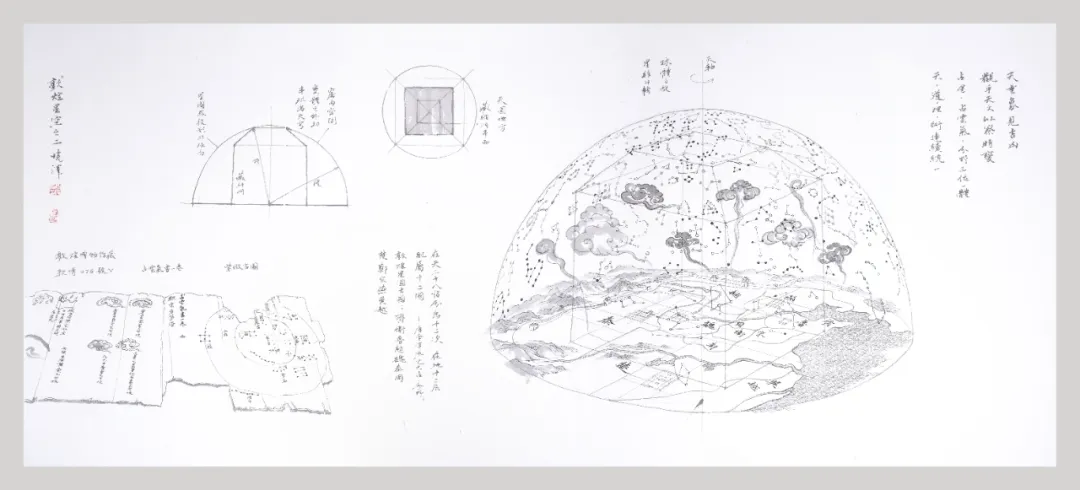

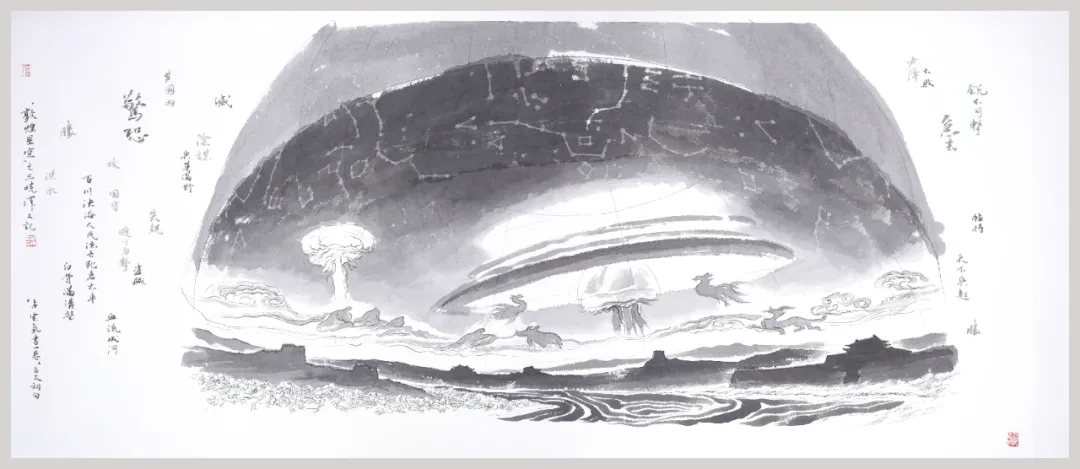

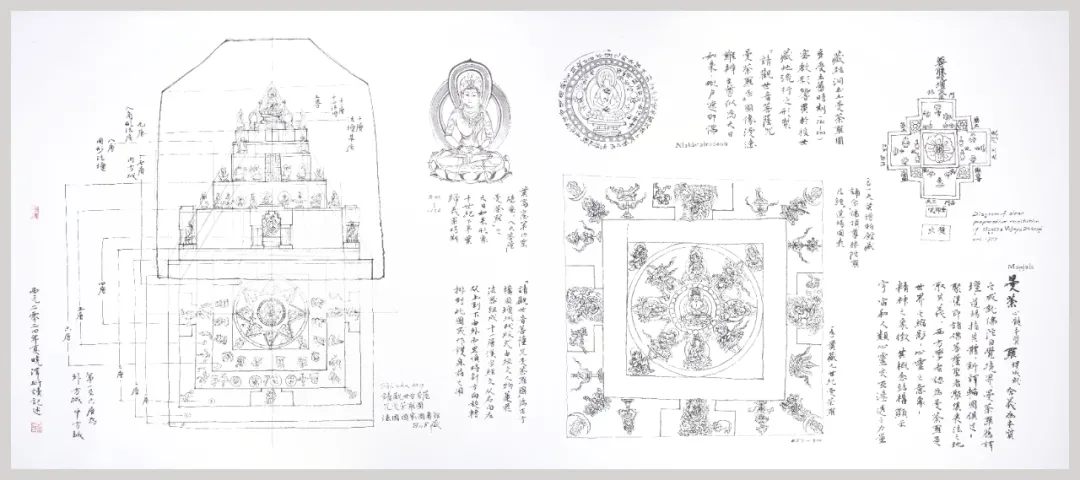

藏经洞的曲折历史和象征含义深深地吸引了艺术家谢晓泽——如此斗室,却成了中国历史和学术史中纪念碑般的存在。他把藏经洞看成是保存中国文化基因的“历史琥珀”,犹如“时间胶囊”般聚涵了层层历史记忆。他反复访问敦煌,在莫高窟原址感受古与今的交汇。他也阅读了大量历史和宗教文献,发掘藏经洞可能具有的观念维度——从三界九地、曼荼罗到星云图像,这个窟室在他脑中逐渐具有了宇宙模型的意义。

本次展览既是这些调研和思考的成果,也可说是一个长远探索的开始。它的实验性显示为对“百科全书式”体验在两个层面上的追求,一是艺术创作与历史研究、哲学思辨的相互启发,一是艺术媒材和视觉形式的扩展和互动。展览中的绘画、雕塑、录像和数字化作品,以其不同的语汇和视觉效果构成多元的感知维度,引导观众体味人类历史和宇宙运动的交汇。

谢晓泽

国际知名艺术家,现任美国斯坦福大学艺术与艺术史系Paul L. & Phyllis Wattis讲席教授。毕业于清华大学建筑系,之后分别获中央工艺美术学院文学硕士和美国北德克萨斯大学美术硕士学位。作品频繁展出于美国和其他地区的美术馆和画廊,新近个人艺术展包括深圳坪山美术馆的“历史的琥珀”(2024-2025)、纽约亚洲协会博物馆的“物证”(2019-2020)和丹佛美术馆的“聚焦”(2017-2018)。谢晓泽作品得到专业和主流媒体的广泛关注和好评,《美国艺术》和《艺术新闻》杂志、《纽约时报》、《多伦多环球邮报》等都曾刊载评论他的展览。作品典藏于诸多博物馆和文化机构, 包括巴尔的摩艺术博物馆、丹佛艺术博物馆、休斯顿美术馆、加州奥克兰博物馆、旧金山亚洲艺术博物馆、圣何塞艺术博物馆、斯科茨代尔当代艺术博物馆等。曾荣获亚洲协会北加州分部“亚洲创变者奖”(2022) 、南京国际美展绘画学术奖(2016)、纽约乔安·米切尔基金会画家和雕塑家奖(2013)、纽约波洛克-可拉斯纳基金会奖金(2003),以及达拉斯美术馆和凤凰城美术馆的艺术家奖金。

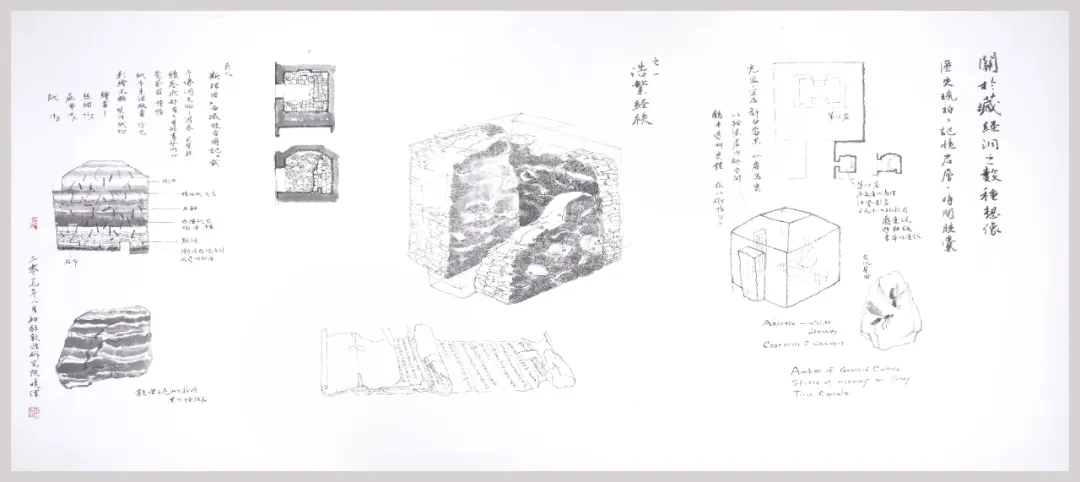

1. 历史的琥珀:敦煌藏经洞再想象(长卷)

宣纸水墨

107cm×250cm×12

2017-2024年

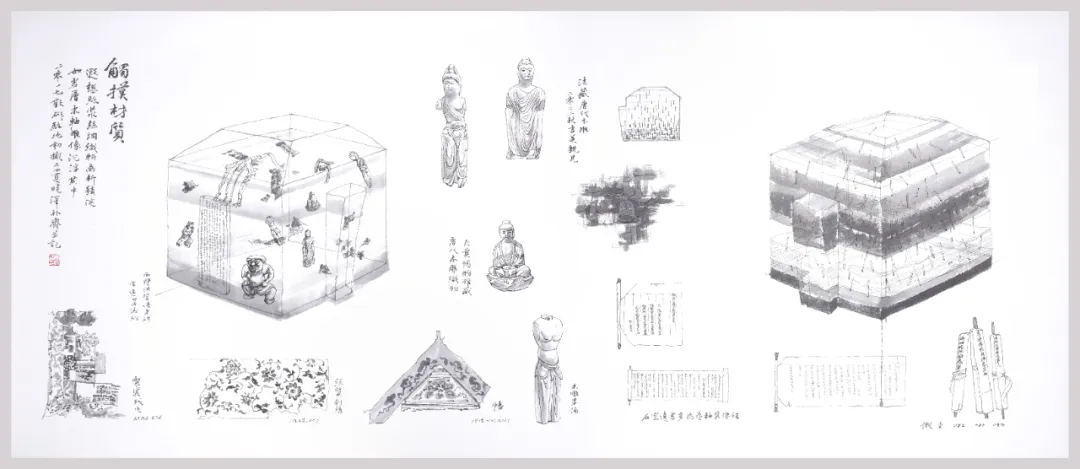

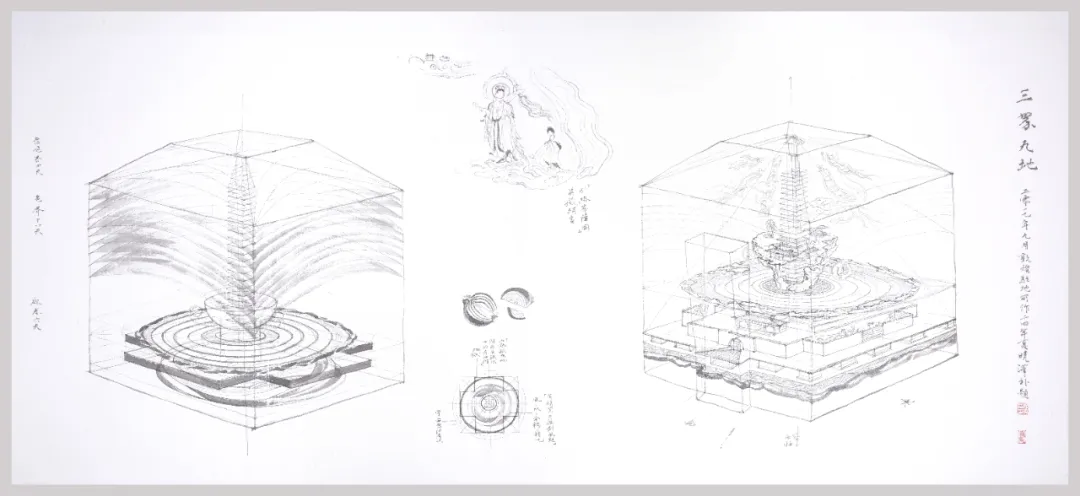

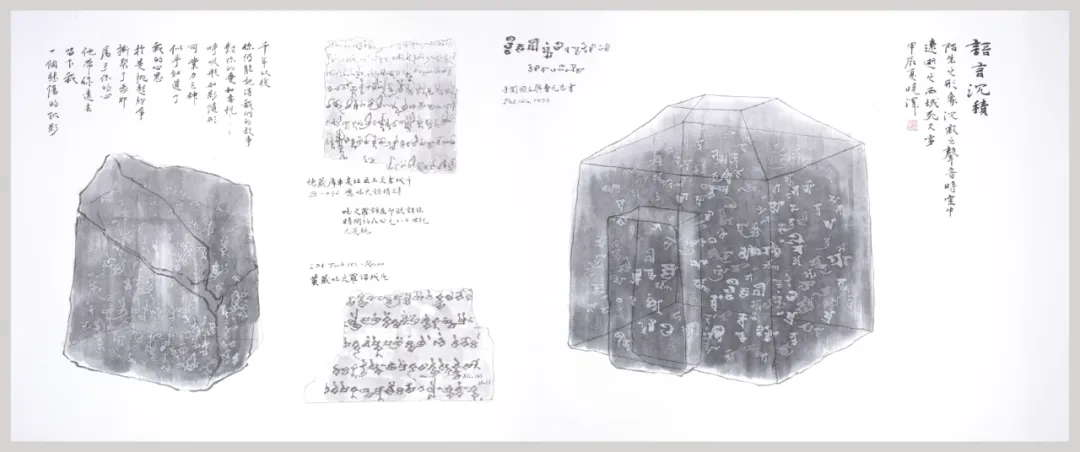

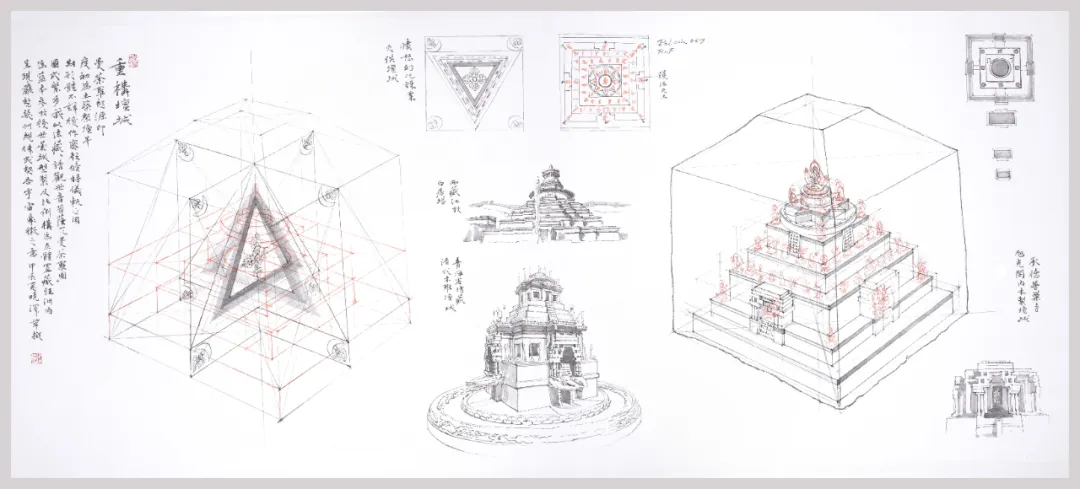

水墨长卷围绕藏经洞独特的历史和百科全书式的内容展开。它综合了笔记、图表、书法、建筑、雕塑草图等元素,引用藏经洞出土文物的图像片段,真实地记录了一个学习、思考、想象和构思的过程。艺术家把曾经被封闭了近九百年的藏经洞当作 保存着中国文化基因的“历史琥珀”“记忆岩层”和“时间胶囊”,探讨充盈和空虚、聚集和缺失之间的关系,并在其内部投射各种想象,以不同段落展开一系列主题。

2. 中古时代的星空:伯希和在藏经洞

纸本丙烯、木、金属、古旧木轴

350cm×452cm×13cm

2023年

谢晓泽以1908年法国汉学家伯希和在敦煌藏经洞翻检经卷的照片为基础,通过想象与推测,以巨幅立轴再现了藏经洞的全景,并将其置于依据唐代《全天星图》构建的天穹之下。画面中,古旧书画的木轴轴头或穿纸入墙,或散落于外,隐喻了文物流散的历史。伯希和在敦煌考察期间骗购了大量的藏经洞珍贵文物运往法国,这些文物至今分藏于法国国家图书馆和吉美亚洲艺术博物馆。伯希和的考古和研究活动在学术界具有重要影响,但伯希和以及其他外国探险家造成了中国古籍和文物的流散,可视为在当时历史条件下列强对中国的文化掠夺,成为中国“学术之伤心史”。

3. 历史的琥珀系列雕塑

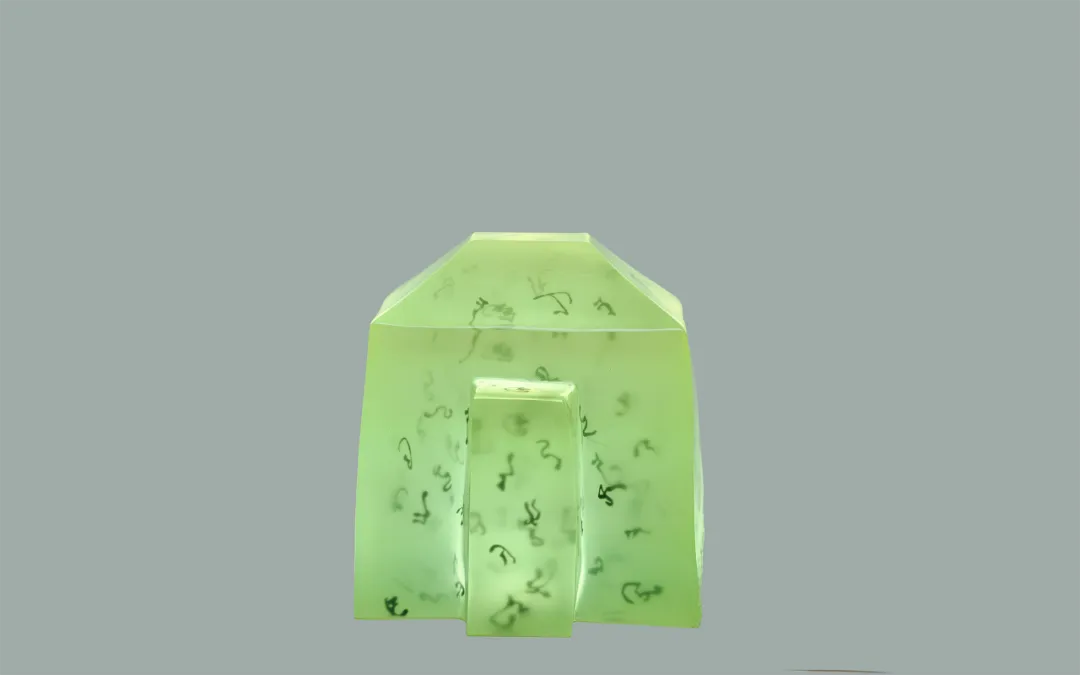

历史的琥珀系列-文字之雨(佛经)

树脂、菲林、岩彩、树脂色精

36cm×41cm×39.5cm

2023年

历史的琥珀系列-语言沉积(吐火罗语)

树脂、菲林、岩彩、树脂色精

22cm×26cm×25cm

2023年

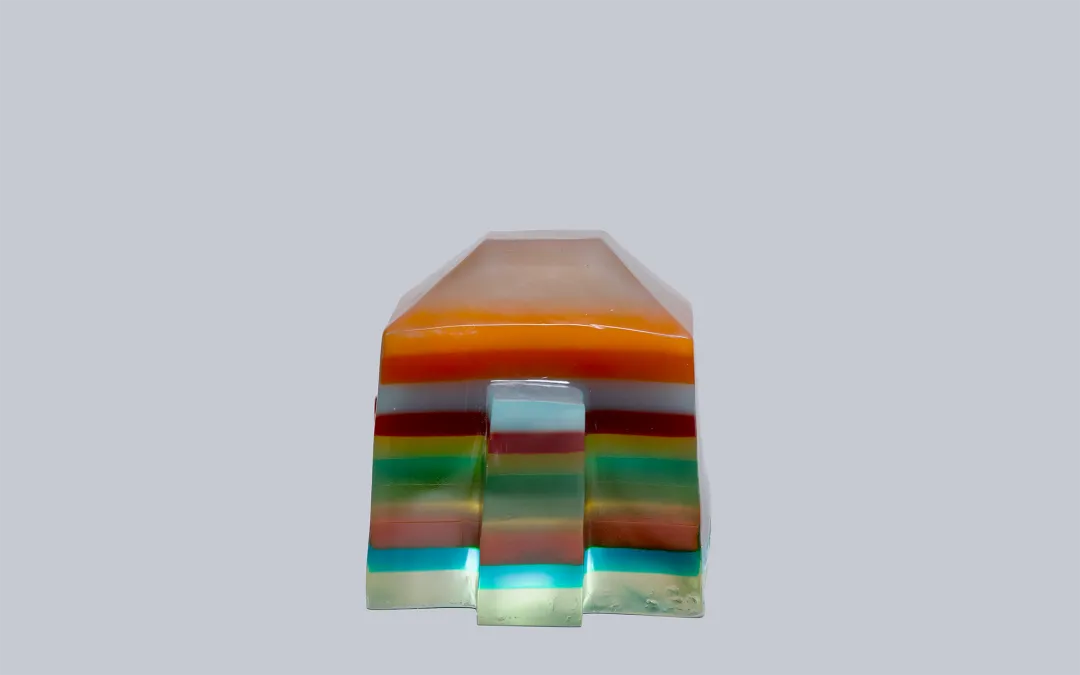

历史的琥珀系列-溢彩流金(红)

树脂、岩彩、树脂色精

22cm×26cm×25cm

2023年

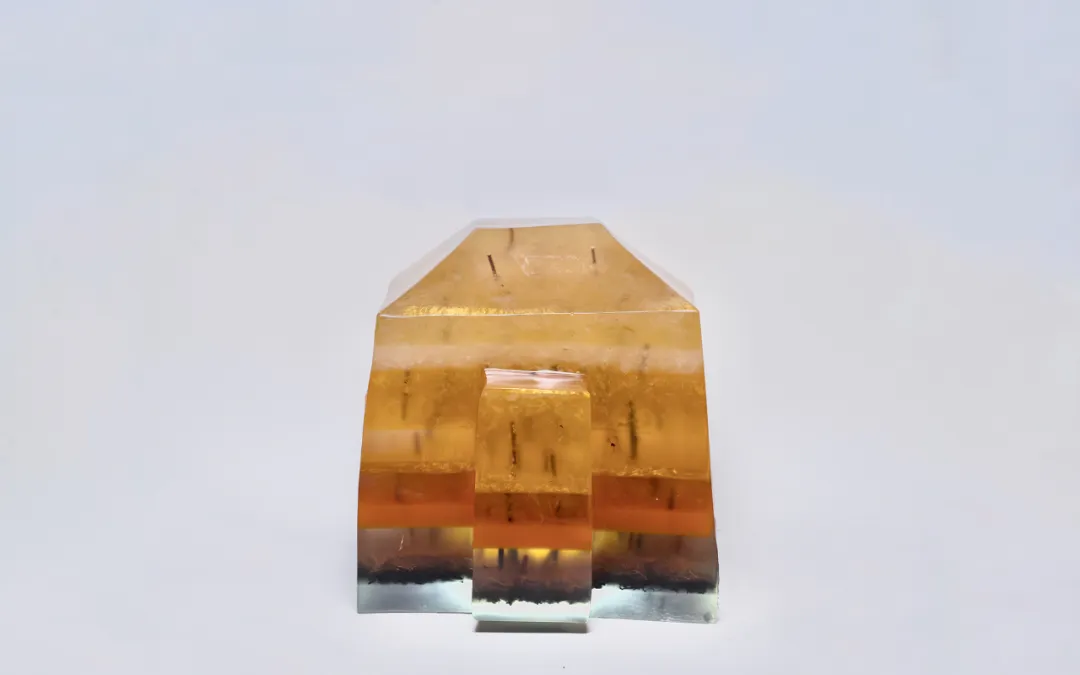

历史的琥珀系列-触摸材质

树脂、岩彩、树脂色精、金属、麻布、木、丝绸、纸张、墨

34cm×41.5cm×37cm

2023年

《历史的琥珀》水墨长卷展开的是三维空间的想象,其中一些段落成为雕塑和装置的构思和蓝图,并于2019年夏天开始了数年的实验与创作。谢晓泽根据藏经洞真实空间的数据以3D打印、手工调整做出缩小的立体模型,再根据模型制作塑胶模具。基于此,谢晓泽与团队用菲林刻成的佛经文字和不同的死文字分层浇筑于琥珀色的树脂之中,创造了文字沉浮、聚散的效果,实现了“文字之雨”和“语言沉积”的三维转换;以岩彩和树脂色精结合,把藏经洞出土唐代绘画的丰富色彩组合转化为抽象构图,创作而成了“溢彩流金”的“艺术史岩层”;使用了丝绸、麻布和不同色调和肌理的纸屑,混在树脂中分层浇筑 ,木棍穿插其中,实现了具有丰富肌理效果的“触摸材质”。时至今日,“三界九地”主题的实验仍在进行中。

4. 见证缺失

有声彩色影像

11’32’’

2024年

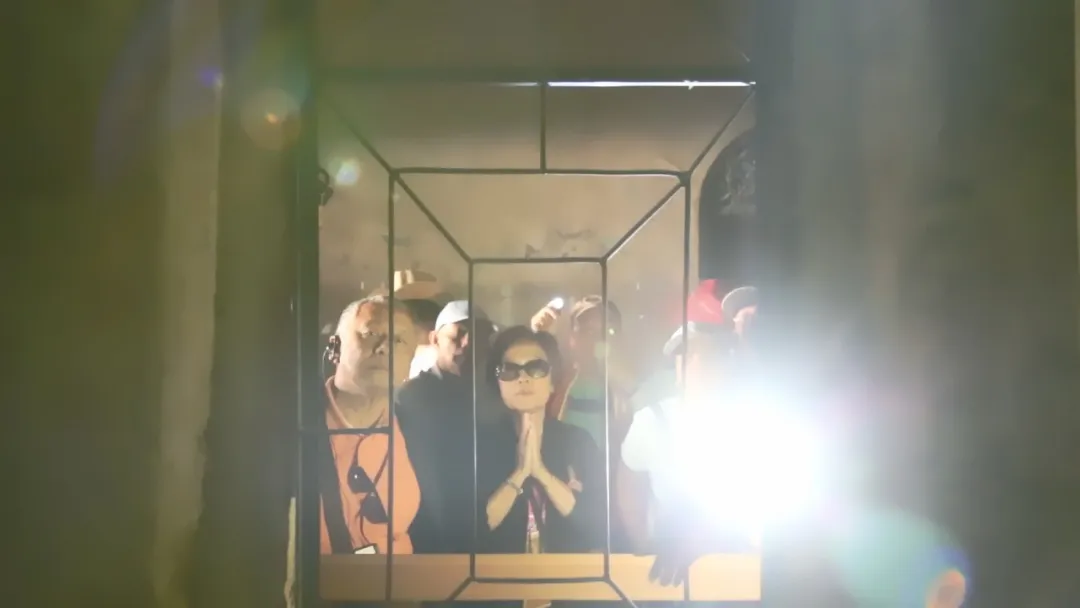

《见证缺失》来自于谢晓泽在2017年9月5日获准进入藏经洞,把摄像机置于洪辨法师塑像前面以固定机位对着洞口拍摄的素材。录像装置把观众置于藏经洞内部,观看一拨拨游客在洞口前面经过、停留、倾听导游反复讲述着藏经洞发现和文物流散的故事。它呈现了一个独特的视角,并以之建立了历史和今天的连接。游客看到的是空空如也的藏经洞;而我们看到的是在变化的光线中时隐时现的游客,和他们不同的表情。当导游晃动的手电筒照到了镜头,游客的形象便在炫目的光芒中消失,犹如记忆的流逝。

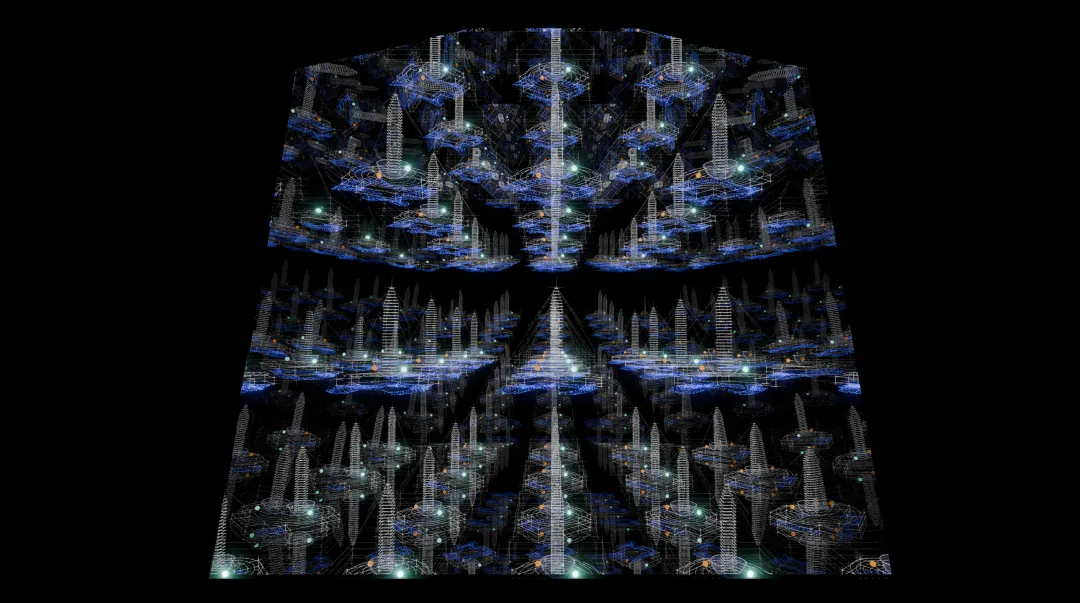

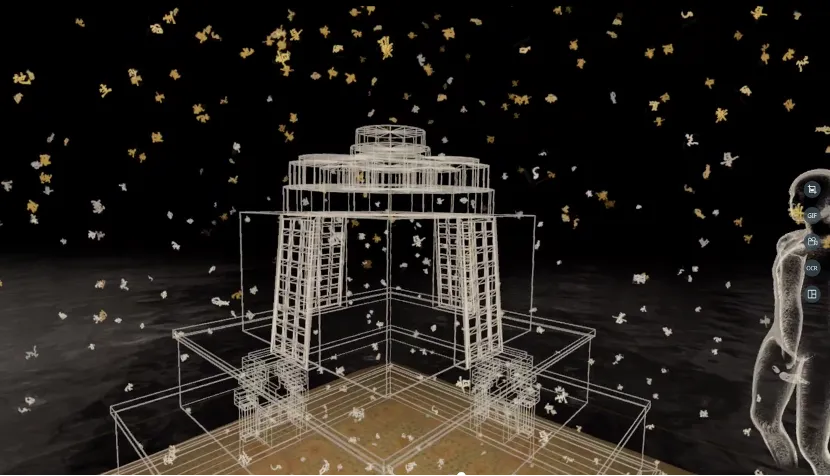

5. 宇宙模型

沉浸式多媒体装置

动画设计:陈芷豪 王凯

音效:马仕骅

5’10’’

2025年

以水墨长卷中多个段落为基础,谢晓泽创作了多媒体装置《宇宙模型》。艺术家在展厅中搭建了藏经洞内部空间的立体模型,采用3D视频投影,以动态方式进一步展现中国传统佛教文化中宇宙模型的概念和图式;三界九地、曼荼罗、星图等多种立体结构相互转换、叠加、衍生不息,为观众创造了更丰富的身体和视觉体验。

6. 神游——藏经洞

VR沉浸体验

VR内容制作:位形空间

VR技术支持:游幕

2024年

敦煌藏经洞,一个被封闭了近一千年的小小密室,曾经隐藏着近六万件经卷和其他珍贵文物。从尘封到发现,从聚集到流散,宝藏零落世界,敦煌学随之兴起;藏经洞,一部中国文化的沧桑历史。谢晓泽心中的藏经洞,是保存了中国文化基因的历史琥珀、是多元文化交汇的记忆岩层、是积淀了六百年历史的时间胶囊。请跟随他在展览中穿越时空隧道,追溯历史场景,展开诗意遐想,沐浴多种语言的文字之雨,进入三界九地、曼荼罗和星云之图,遨游中古时代的宇宙模型,体验中国文化和历史的广袤星空。