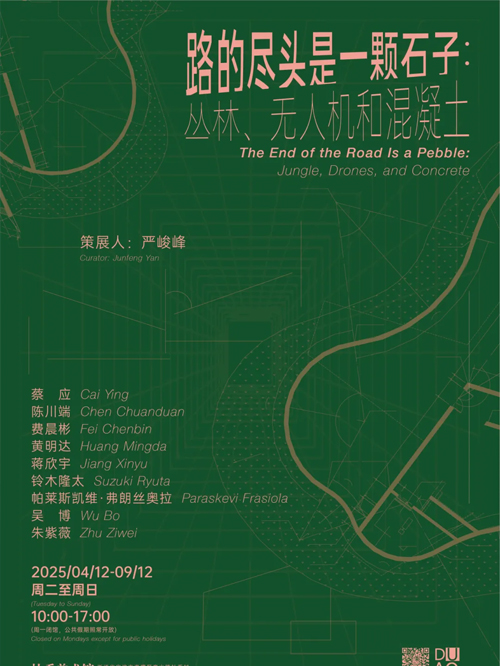

杜岙美术馆将于2025年4月12日隆重呈现开馆首展——《路的尽头是一颗石子:丛林、无人机和混凝土》。此次展览汇集了来自国内外的9位艺术家,以绘画、装置、影像等多元媒介,展开一场关于自然、技术与文化生产的深度对话。

章水镇蜿蜒的15公里盘山公路的尽头,几何星体——杜岙美术馆如同一块嵌入山林的“石子”,既是对工业遗迹(原址为部队粮库)的诗意重构,也是列斐伏尔“空间生产”理论的具象化实践——它既是权力规训的“表征性空间”,又是自然与文明博弈的“第三空间”。展览以“石子”为意象,追问人类如何以原始的“手”的触碰,将自然物转化为文化符号,并在技术飞速发展的当下,重新锚定存在的必要之义。本次展览邀请九位国内外艺术家,以绘画、装置、影像为媒介,展开关于“丛林与混凝土共生”、“技术的凝视与想象”、“文化的流动与不居”的三重对话,让“石子”成为撬动观众思考的支点。

PART.01

丛林与混凝土共生

当工业文明的混凝土结构嵌入丛林,它既是包含了物理的感知空间与精神构造的空间表象,又是被规划与展望的社会空间的集合,一个象征的与乌托邦的领域,想象与欲望的领域。艺术家们以冷静的观察与诗意的转化,探讨这种碰撞中的张力与和解。

蔡应的《旅途的风景》以克制冷静的笔触定格地质的剖面,底层的植被与虫洞般的白色波点以其附着在画面表皮之上形成戏剧性互文,这些不和谐的点阵图层暗示着涌动的自然脉冲,空间生产中主体介入与生态他者的撕扯。费晨彬的《砼心》关注的是作为废墟的水泥柱悬挂着有机生命体的蜘蛛网,而《书山》将视线进一步拉回到事物的平常表面,把书本闭合与舒展的打开方式隐喻为生命的呼吸节奏,形成静谧的视觉修辞,暗示城市化扩张之外,自然肌理仍是人类精神的原初锚点。铃木隆太用日期标注作品名称系列——《2022 19th June》,他用创作版画时剩余的边角废料来编织经纬,蜂蜡的疏透质感与矿物色的洇染,让中国古纸的褶皱成为时空的筛漏。这些作品既是日本“物派”美学对物质的敏感性,亦通过材料的延展,揭示全球化语境下,“游牧者”在不同现代化城市之间身份转变和文化认同的碰撞。

蔡应

旅途的风景

140x160cm

布面油彩

2017

费晨彬

砼心

40x22cm

木板坦培拉

2025

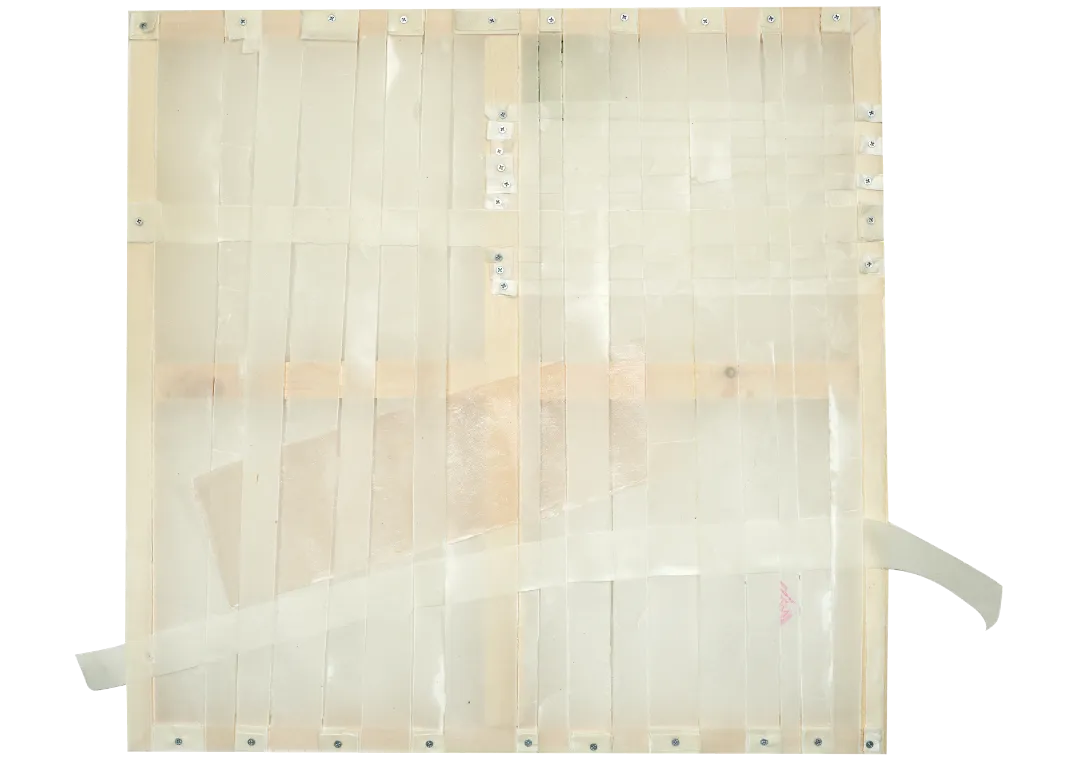

铃木隆太

2022年6月2日星期四

80x80x4cm

中国纸、蜂蜡、螺丝

2022

PART.02

技术的凝视与想象

无人机在城市上空盘旋,成为数智时代的新候鸟,既是技术的隐喻,也是人类对自身局限的延伸。这种技术的凝视与想象,正是对机械复制的凝视呼应本雅明对现代性的困境——“灵光消逝”的预言。艺术家们以批判和审视的视角,讨论技术如何既延伸又异化人类的存在。

吴博的三屏影像《反射体》构建了一个赛博格寓言:通信、控制与反馈的循环系统是任何有机体或系统的核心,而人体是不断被数据信号规训的僵化载体,就像唐娜·哈拉维所说:“我们的机器令人不安地充满活力,而我们自己却毫无生气。”陈川端的摄影《触摸突触》从手触碰石头的行为开启展览的对话——艺术家试图通过童年梦见蓝色彗星穿透身体的场景,找回重构关于宇宙的幻想,同时探索“有人生活在此处”的痕迹,亦是对“第三类接触”的哲学追问——当算法重塑人类对世界的认知,原始的好奇心是否正在被数据驯化?蒋欣宇的摩尔纹抽象绘画,通过网格叠加制造出秩序感的视错觉。热成像般的色彩膨胀感,模拟着数字屏幕对视网膜的持续轰击。艺术家以手工制作的痕迹对抗机械复制的精确性,在电子时代的“超辐射光线”中,为视觉感知保留一片缓冲地带。

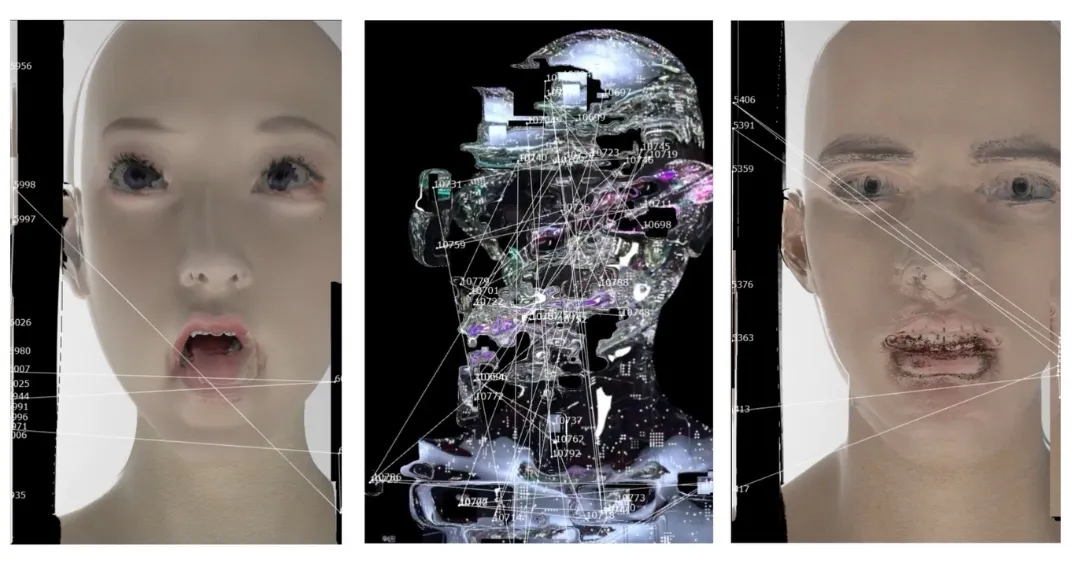

吴博

反射体

1‘00‘’三屏

视频装置

2024

陈川端

触摸突触,选自《艾弗雷特笔记》

静态影像

2024

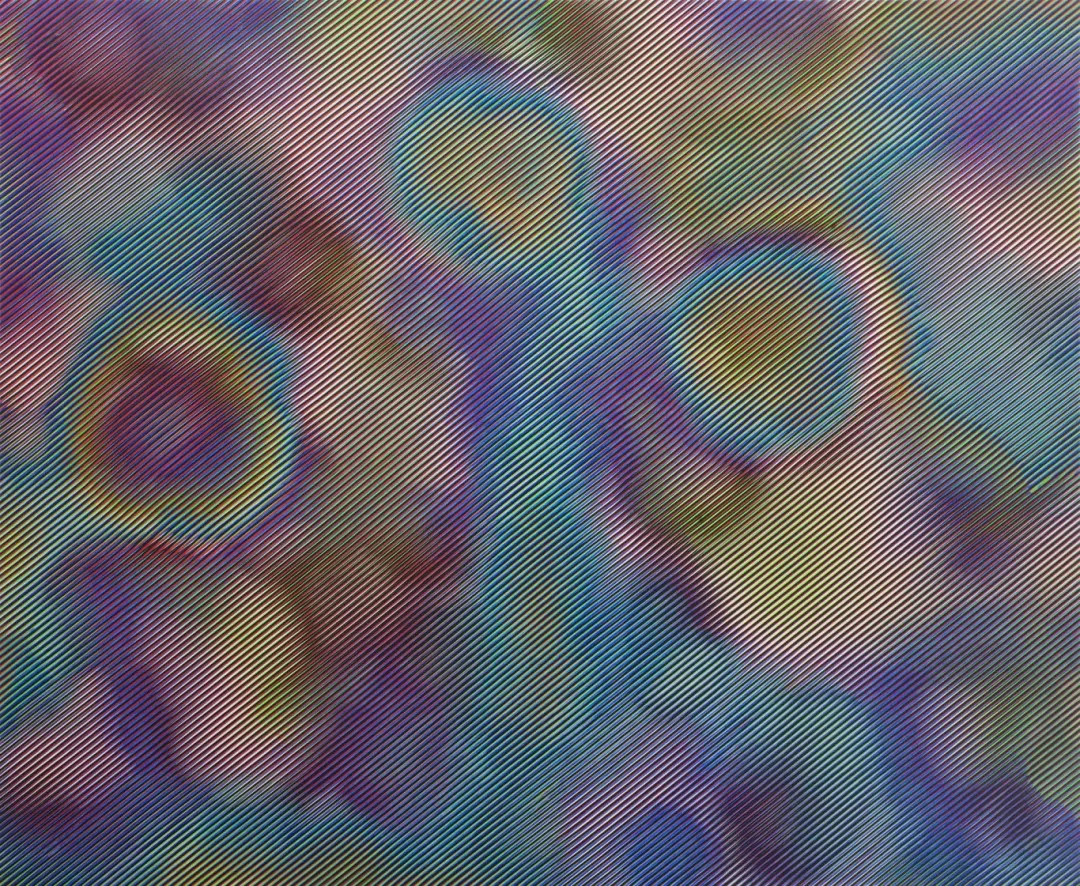

蒋欣宇

星空1

180x220cm

布面油画

2023

PART.03

文化的流动与不居

贝尔唐·韦斯特法尔的“地理批评”强调空间并非静止的物理容器,而是由文本、影像与艺术实践共同编织的“多重再现的层积”。这种层积性体现在虚构与真实的动态互渗中——艺术家通过虚构叙事重新编码现实空间的意义,并以此衍生出文化符号与记忆的流动图谱。

朱紫薇的《流亡者的叙事》与《没有慈悲,没有同情,只有遗忘》将文学的射线转化为流动的视觉胶片。她的画笔在亚麻布上转译女性书写中的隐秘震颤:托卡尔丘克神话中的鲸骨、普拉斯诗中的痉挛钟摆、韩江植物意象中的血色经脉......这些悬浮于颜料沼泽之上的涂鸦线条,既是对作者的回应,也是不断在寻找新的视觉语法。黄明达的《屠龙少女约重三个苹果》与《猫与茶杯军势》则以幽默的观察者姿态将Y2K美学与古神话并置,在戏谑中将卡通、寓言与自然生物组建成平面与空间叙事的多重可能。帕莱斯凯维·弗朗丝奥拉的影像《为什么如此悲伤,彩虹先生》以自嘲式幽默解构现代社会的荒诞性。聚光灯下的面部肌肉颤动、熟人对话中的表情管理,被镜头捕捉为存在焦虑的视觉标本。她的作品如同流动的剧场,邀请观众在身份扮演与自我暴露的拉锯中,重新定义“被观看”的伦理。

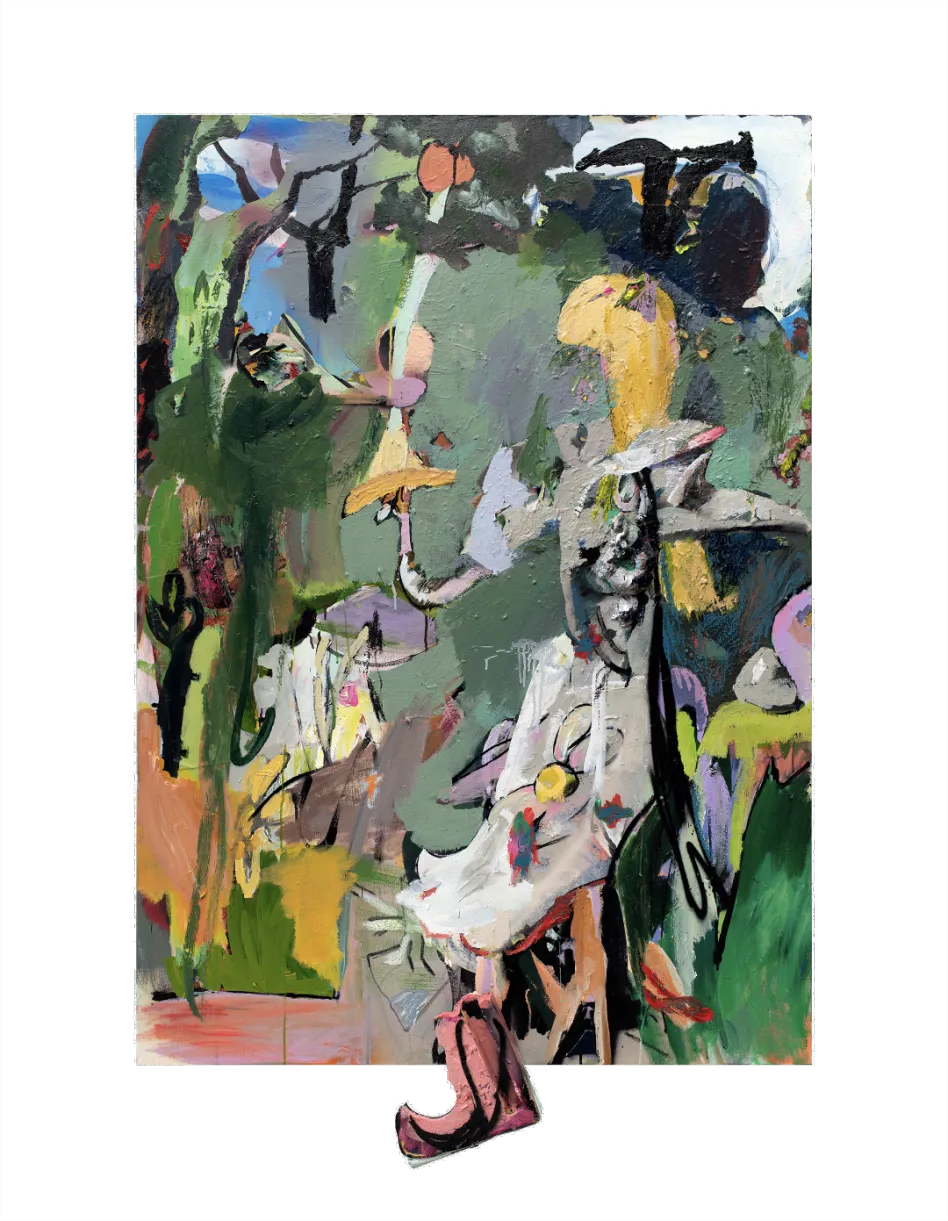

朱紫薇

没有所谓生活,我看到的只是平面、线条和客体

120x120cm

布面油画

2023

黄明达

屠龙少女和雪糕剑

155x110cm

布面丙烯,油画棒,发泡胶,水性封闭漆

2023

帕莱斯凯维·弗朗丝奥拉

云与悲伤白色背景

影像装置

2021

美术馆的水泥墙面开始长满春发的青苔,无人机掠过的轨迹会被云层抹去,而石子——这颗文明的起点——始终静卧于山中,伺机而动。这九位艺术家的创作,或如混凝土般凝固粗野,或如数据流般穿透临界,或如季风般吹动远行。他们的创作共同证明:当技术将我们抛向更远的“尽头”,唯有对原始之物的凝视、对异质文化的倾听,才能让文明在循环中唤醒新的可能。路的尽头并非终点,而石子也必将再次滚动。