自20世纪50年代起,中央工艺美术学院(今清华大学美术学院)在张仃、庞薰琹、吴冠中、袁运甫、祝大年、常沙娜、乔十光、杜大恺、刘巨德等一代艺术家的薪火相传中,逐渐形成了以装饰绘画为核心的艺术谱系和学术群体。这一体系与以徐悲鸿为代表的中央美术学院体系,以林风眠为核心的国立杭州艺专体系并列,构成20世纪中国美术史的重要学派格局。祝大年(1916-1995)正是其中极具代表性的关键人物。

作为中国现代工笔重彩、现代陶艺和现代壁画的开拓者,祝大年不仅是中央工艺美院的重要奠基者,更是学院文脉构建的中坚力量。1956年学院创办之初,他任陶瓷系主任,主持教学、创作与科研工作,为陶瓷系的发展奠定坚实基础。后转至装潢系,创办壁画专业,系统教授工笔重彩画与壁画课程,建立起完整的教学体系,在艺术教育的学科建设与人才培养方面贡献卓著。

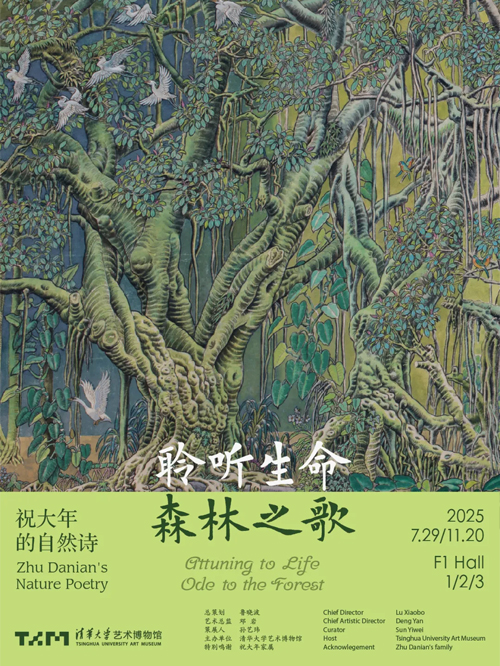

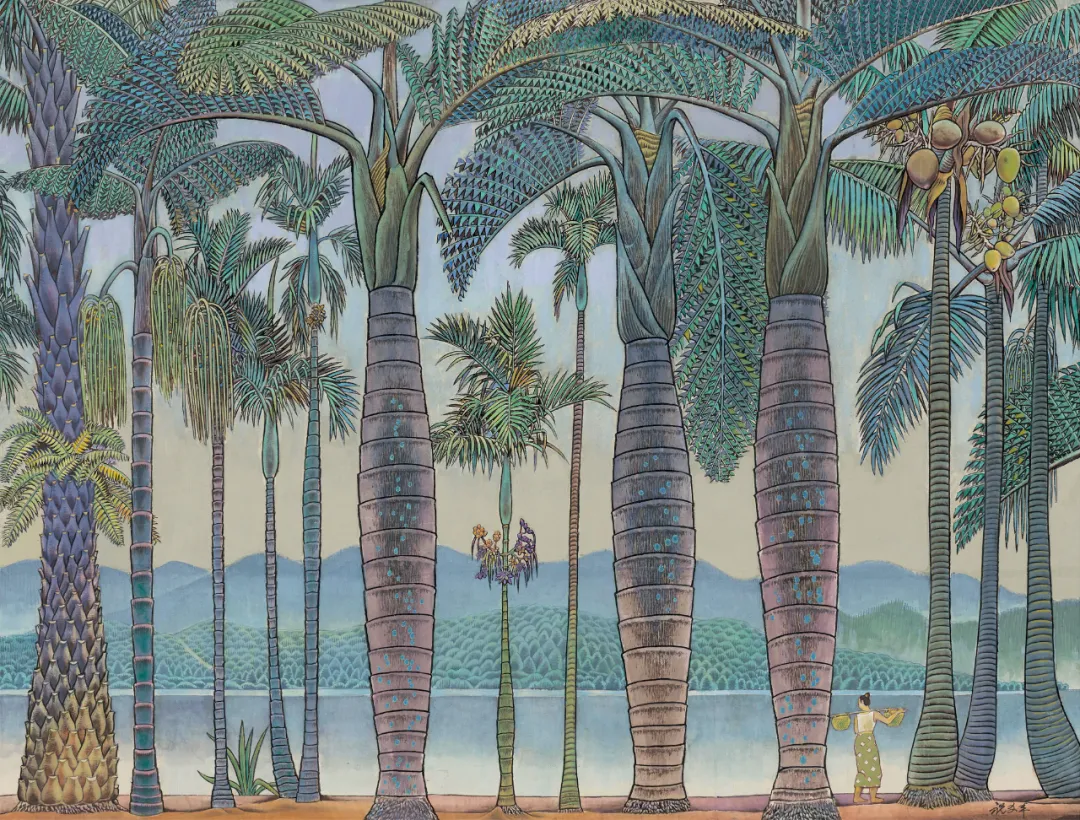

1979年,祝大年主持设计并监制完成首都机场大型陶瓷壁画《森林之歌》,成为我国第一幅大型釉上彩陶瓷壁画。该作品融合绘画性、装饰性与工艺性,在当时引起强烈反响。这一创作基于他带领学生赴西双版纳写生所积累的数百余幅素材,开现代壁画之先河,是其个人艺术高峰与学院教学实践的集体成果。

《森林之歌》彩稿 纸本重彩 122cm×245cm 1979年

祝大年家属捐赠 清华大学艺术博物馆藏

清华大学艺术博物馆自开馆以来,始终重视中央工艺美院文脉的研究与传承,对祝大年等老一辈艺术家的收藏与学术整理持续推进。2021年,祝大年家属向本馆慷慨捐赠其绘画作品与手稿共计71件,涵盖《森林之歌》《鸢飞曲》全套创作手稿以及《玉兰花开》等重要代表作,极大丰富了馆藏,也为深入研究提供重要资源。

本次展览聚焦祝大年馆藏精品,特别展出《森林之歌》《鸢飞曲》全套创作手稿,尝试突破传统回顾展的线性叙事方式,回到作品本体,探讨其在当代语境下的思想维度与审美价值。展览以“视听自然诗学”为核心理念,构建沉浸式的艺术体验空间,以“自然华章”“生命时序”“人间节律”三大章节替代时间编年式结构,激发观众在视觉、听觉与情感层面的共鸣,感受艺术与生命、自然之间深刻的连接。

当清华园的玉兰年复一年地盛放,我们愈发理解“生生不息”的文化意蕴;当《森林之歌》《玉兰花开》《鸢飞曲》入藏清华大学艺术博物馆,祝大年的艺术生命亦在此延续。本次展览不仅是对一位艺术先贤的深情致敬,更是一次唤起观众重新与自然、与生命对话的精神之旅——让我们走进祝大年的“自然诗”,聆听一首跨越时代与心灵的《森林之歌》。

清华大学艺术博物馆馆长

鲁晓波

心象之境:祝大年的自然诗

祝大年的作品以繁密的自然意象为主,画面中树木、飞鸟、花卉、人物、山川构成有机整体。通过对自然万物的细致观察与深刻体悟,他将个体生命的情感体验与宇宙自然的磅礴生机融为一体,构筑出既具审美意味又承载哲思的视觉空间。作品中体现对生命力的礼赞、对宇宙秩序的敬畏、对和谐之美的极致追求,以及物我交融的创作状态,超越了简单的风景或静物描绘,成为一种以自然为媒介,沟通宇宙精神与人类心灵的崇高仪式,是“观天察地”后的心象结晶,是理解自然运行法则后所创造的独特视觉系统。

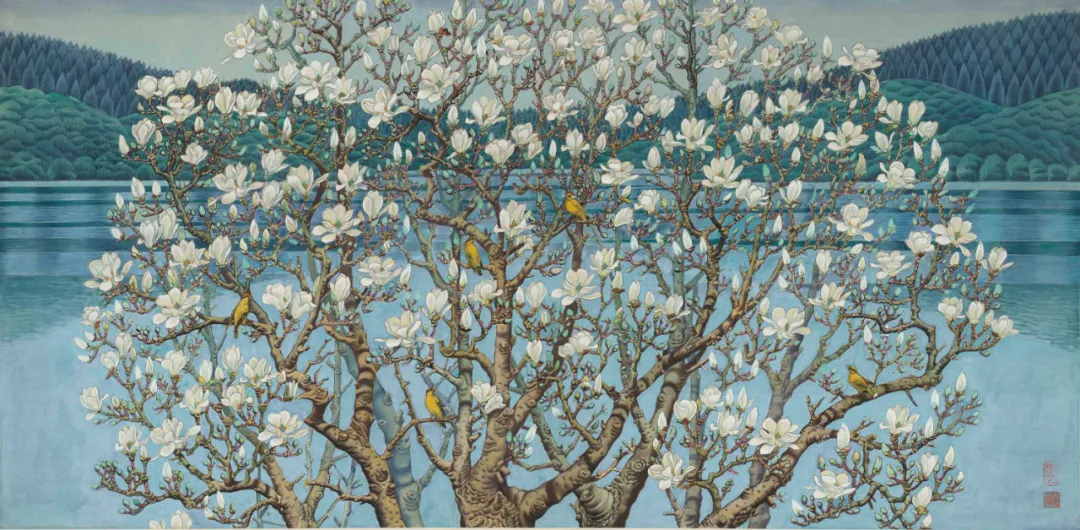

《玉兰花开》纸本重彩 52cm×110cm 1976年

祝大年家属捐赠清华大学艺术博物馆藏

通过对自然之物的艺术性提炼与描绘,祝大年将传统工笔重彩呈现新的生机。他的工笔重彩,以其“密体”的饱满构图和矿物颜料的永恒光泽,凝固了生生不息的自然伟力;他的壁画艺术,则在泥土与窑火的对话中,体现了对自然材质与天地造化的敬畏。在森林之中,他看到的不仅是葱郁的植被,更是大地的脉络与生命互联的共生宇宙;盘错的根系,层叠的枝叶,构建起一个“万物并育”的视觉图景。在玉兰的开合间,他捕捉的不仅是花卉的形色,更是时间的凝练与生命的循环——一花一世界,一叶一菩提。祝大年以花观天,以瓷凝世,在一朵玉兰中照见天地节律,在一片瓷釉中凝缩人类文明。

本次展览围绕祝大年三件重要代表作品《森林之歌》《玉兰花开》《鸢飞曲(风筝节)》展开,通过对作品中所蕴含的声音意象,从形式主义分析出发,强调其工笔重彩的纹样、色彩、构图等视觉特质。从祝大年装饰性艺术语言为切入点,以三大乐章:“自然华章”、“生命时序”、“人间节律”为叙事结构,即从宏观自然空间到微观生命时空,从自然生命到人类活动,人作为自然的参与者贯穿整个主线,构成“天—地—人”的完整叙事链,呈现其艺术中的东方美学之境。

展览试图打破简单的题材分类以及线性美术史叙事模式,将祝大年的艺术创作视为一首宏大的“自然诗”。我们希望引导观众超越纯粹的视觉震撼,去“聆听”画面中蕴含的自然与生命的律动。其作品传递的不仅是自然之美,更是人与自然和谐共生、天人感应的东方哲学与诗意情怀。祝大年标志性的工笔重彩技法,其精密、绚烂、充满装饰性的视觉语言,正是他用来捕捉和歌颂自然伟力与生命精微的独特方式。展览最终指向对生命本身的敬畏与热爱:无论是浩瀚森林,还是一花一鸟,亦或是人间烟火,在祝大年的笔下都被赋予了同等的神圣、庄重与诗意,共同谱写着生生不息的自然诗篇与生命礼赞。

我们希望观众的情感节奏,由森林沉浸的静,进入玉兰花开的净,最后抵达有风筝参与的动,形成情绪递进的沉浸式观展体验。通过“自然华章”“生命时序”“人间节律”三重递进的乐章,以“听觉”“视觉”双重切入,揭示祝大年艺术的核心魅力:以极致精微的工笔重彩,为我们打开了一扇“聆听”自然万物内在生命律动与宇宙和声的大门。期待观众在凝视繁复精微的枝叶、纯净永恒的花瓣、灵动升腾的风筝时,能超越表象之美,触摸到艺术家对宇宙生命深沉而炽热的礼赞。当观众离场,或将重识一片花瓣,重新审视其与自然、时间的关系,引发观众对当下生命的思考。

策展人

孙艺玮

祝大年(1916-1995)

早年求学于杭州和北平国立艺专,后赴日本学陶艺,是我国现代陶瓷工业的重要开拓者,也是新中国“建国瓷”的设计师和监制者,成功开启了建国初期“实用美术”新历程。祝先生在壁画艺术和工笔重彩绘画领域也卓有建树,其创作汇集了传统的笔墨情趣和西洋绘画的技巧,从而形成了自己独特的艺术语境。

第一乐章:自然华章

聆听自然交响,体悟万物和谐

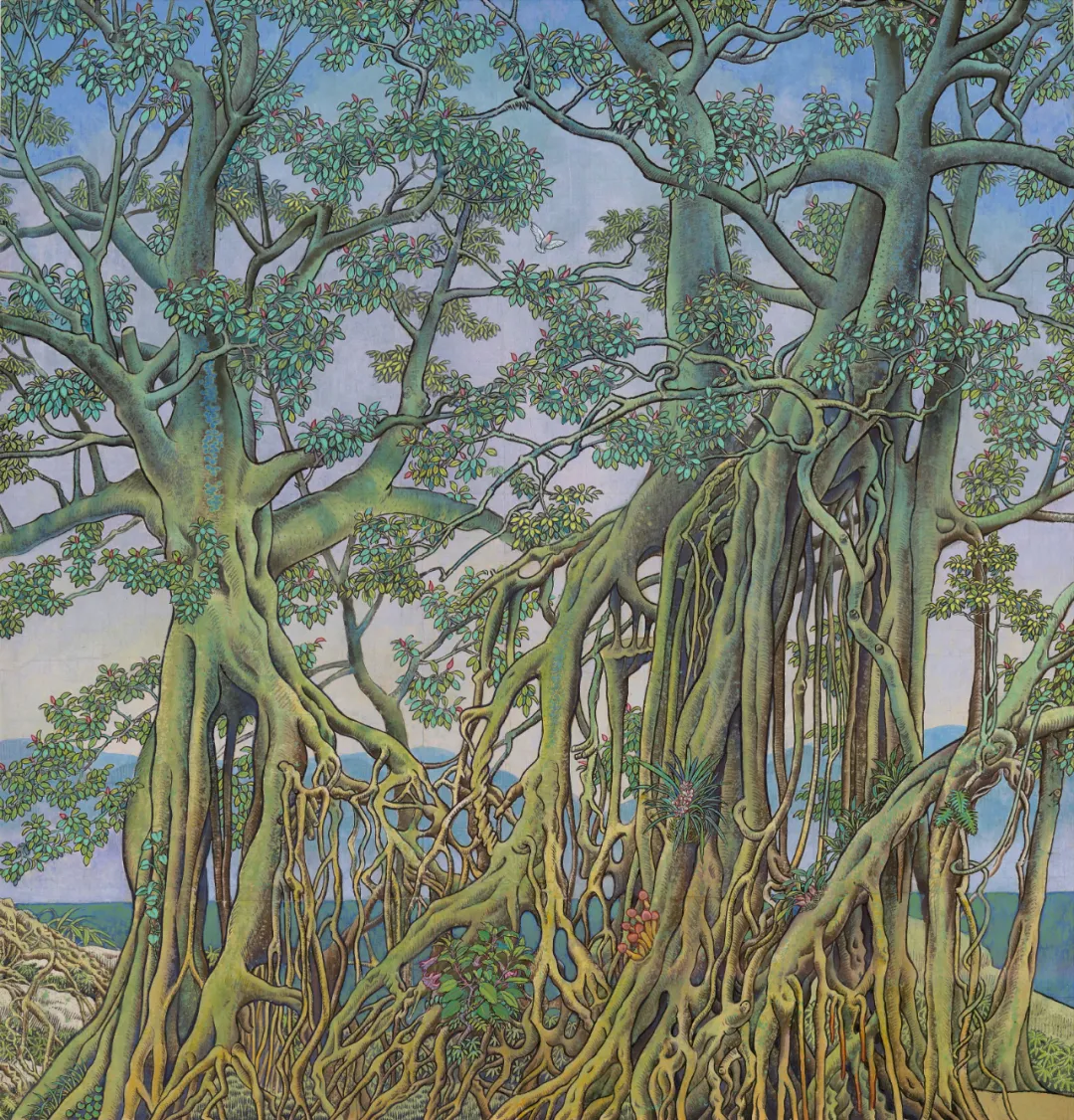

本乐章以祝大年的《森林之歌》为核心,引领观者步入其画笔所构筑的自然空间。这里,参天巨木、无垠山水不仅是描绘的对象,更是艺术家用以探索自然生命本质、叩问存在秩序的恢弘载体。他以“格物致知”的东方哲思为路径,将目光沉潜于自然造化的精微玄奥:叶脉如大地脉络般清晰延展,根茎在泥土中虬劲盘桓,枝干承载着岁月的沧桑与生命的伟力。每一处细节的极致刻画,都是对自然内在结构与运行法则的深刻理解。这种深入骨髓的体察,最终升华为对自然磅礴生机的敬畏与礼赞。在祝大年的“自然华章”中,万物并非孤立存在,而是在一种精妙的和谐秩序中共生共荣。他将自然界的繁复纳入高度精密且充满韵律感的构图中。画面呈现出极强的装饰性与秩序感,这种秩序是源于自然生长逻辑本身,饱含着内在的生命律动与蓬勃的生机。它既是艺术家匠心独运的形式创造,更是对宇宙万物内在和谐法则的视觉化呈现——一种既根植于自然又超越自然表象的秩序之美。作为中国现代陶瓷壁画设计的奠基者,祝大年的艺术理念亦深深植根于“天人合一”的古老智慧。在他手中,泥土、釉料这些源于自然的物质,经由火的淬炼,在自然之力与匠心创造的协作下,转化为承载着宇宙精神的永恒艺术(如《森林之歌》的陶瓷壁画实践)。这种对材质本性的尊重与升华,体现了人与物、人与自然最深层的和谐统一,是“天人合一”哲学在造物与艺术层面的完美印证。

《根》纸本重彩 119cm×114.5cm 1983年 祝大年家属提供

《腰鼓树林》纸本重彩 108.5cm×143cm 1979年 祝大年家属提供

《原始森林》纸本重彩 85cm×125cm 1981年 祝大年家属提供

第二乐章:生命时序

凝驻刹那芳华,叩问生命永恒

本乐章以《玉兰花开》为序曲,引领观者步入祝大年以工笔重彩谱写的生命诗篇。这里,一花一木、一鸟一叶,不再是静默的客体,而是承载着生命律动、映照着宇宙精神的璀璨瞬间。祝大年的工笔重彩是一场以敬畏之心进行的生命对话。他运用极致繁复、精密如织的线条,饱蘸浓郁、饱和的矿物色彩,在极度具象的刻画下,赋予物象超越现实的精神性与永恒感。每一片花瓣的舒展,每一根翎羽的颤动,都是经过心灵浸润、情感淬炼后,对自然内在生命韵律的深刻捕捉与主观升华。传统工笔“尽其精微”的至高要求,在此不仅是技艺的展现,更成为艺术家遵循自然规律、体悟生命节律的虔诚仪式。他大胆熔铸古今中西:在传统工笔重彩的根基上,融入现代装饰艺术的构成意识、陶瓷艺术的材质美感以及西方绘画的写实观察。其笔下高纯度、强对比的色彩,经匠心经营、巧妙过渡与细腻渲染,迸发出辉煌灿烂而又和谐统一的视觉交响,仿佛生命能量最纯粹的绽放。他既能描绘宏观的森林巨树,也能聚焦微观的一花一鸟。无论是繁茂的《玉兰花开》,还是精微的花鸟小品,都被赋予了灵性。观者能感受到画家与描绘对象之间的交流与共鸣,画家将自己融入自然,达到了“庄周梦蝶”般物我两忘的境界,呼应了庄子“天地与我并生,而万物与我为一”的生命体验。瞬间绽放的花朵,在祝大年的画布上凝固成恒久的静穆;生命的荣枯,被升华为生生不息的宇宙回响。这不仅是对花卉形貌的描绘,更是对生命本真状态与永恒精神的深情礼赞,是艺术家以画笔为舟,载我们穿越时光之河,在刹那的芳华中,触摸永恒的生命之光。

《芍药花》纸本重彩 87cm×70cm 20世纪60年代 祝大年家属提供

《碧桃》纸本重彩 87cm×61cm 1993年 祝大年家属提供

《兜兰》纸本重彩 85cm×62cm 1993年 祝大年家属捐赠 清华大学艺术博物馆藏

第三乐章:人间节律

聆听人间烟火,合奏天地韵律

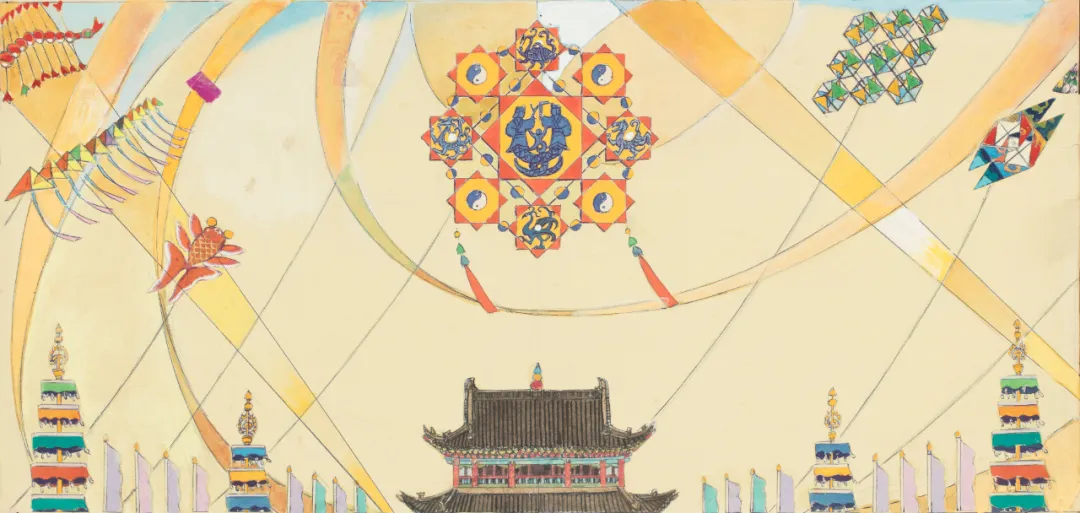

本乐章以《鸢飞曲(风筝节)》为华彩,引领观者步入祝大年描绘人间世象的温情画卷。这里,节庆的欢愉、劳作的韵律、日常的情愫,不再是孤立的人间烟火,而是植根于大地脉络、与自然节律同频共振的生命乐章。祝大年以其融通古今的慧眼与匠心,将人类活动升华为自然宇宙宏大交响中不可或缺的动人声部。祝大年受“师法自然”这一东方艺术哲思的滋养,怀揣对“天工”的敬畏,以近乎科学般的严谨观察万物:草木的生长秩序、生命的结构精妙、四时的循环更迭。这也是艺术家心灵与自然法则的深度对话,是其艺术创作的坚实根基。他运用高度的形式提炼与装饰美感,对自然物象与人间百态进行创造性转化。风筝的翱翔、姐妹的相依、劳作的节奏,皆被理想化、秩序化,升华为充满视觉韵律感的艺术意象。祝大年的艺术境界,其核心在于:通过对自然生命与人间万象的深入观察,运用其融汇中西、贯通工笔重彩与设计的独特装饰性语言,创造出既源于造化又超越表象、饱含生命力与和谐秩序的理想图景。这是中国传统“天人合一”思想的艺术呈现:“天”则体现于他对自然题材的挚爱、对宇宙规律的遵循、对生命力的讴歌、对和谐秩序的追求。“人”则体现在他主观的情感投射、崇高的审美理想、卓越的形式创造与精绝的技艺修为。“合一”则体现在作品最终呈现出的那种自然物象与艺术形式、客观规律与主观创造、宇宙永恒与生命律动的高度和谐统一之中。

《鸢飞曲》部分手稿 纸本设色 尺寸不一 20世纪80年代

祝大年家属捐赠 清华大学艺术博物馆藏

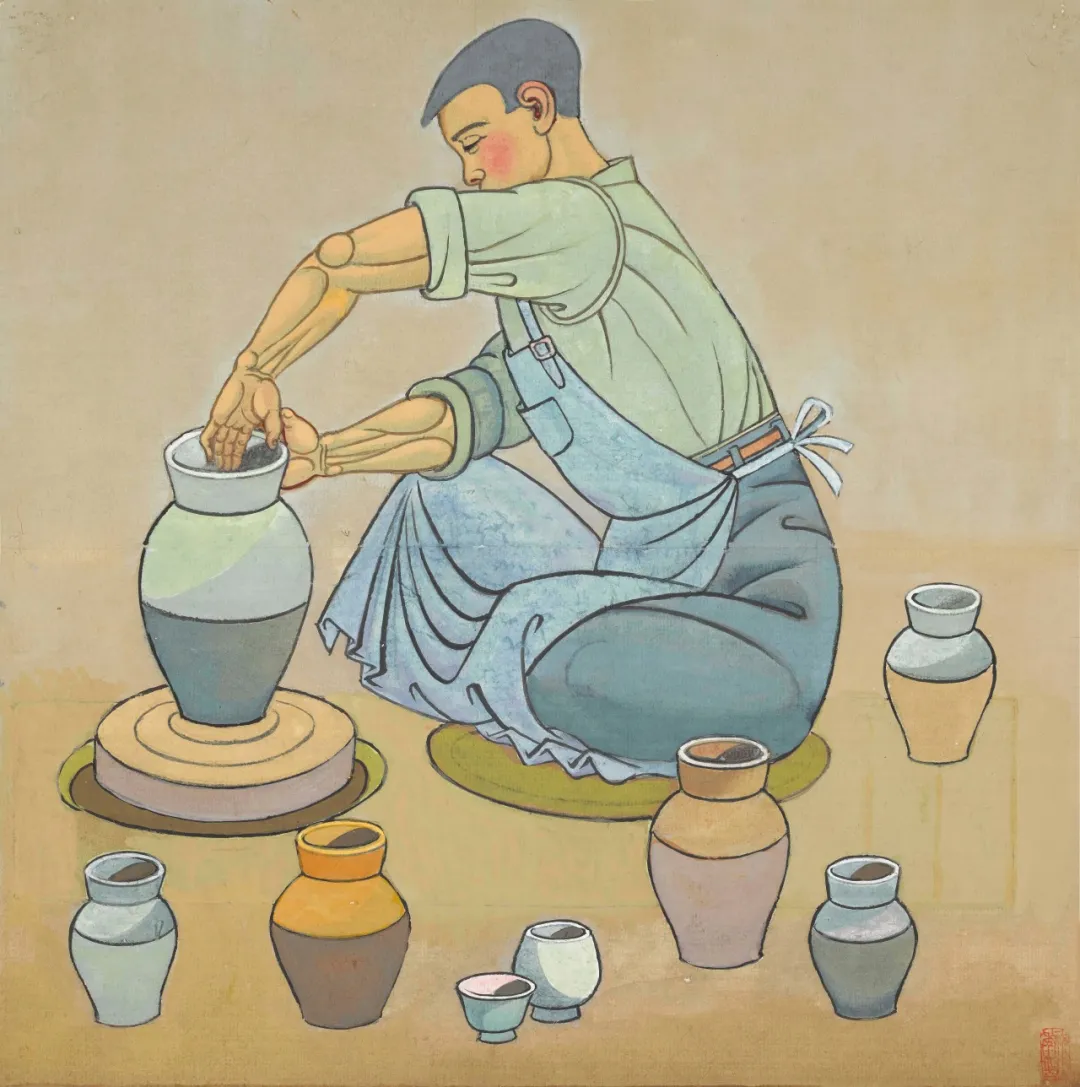

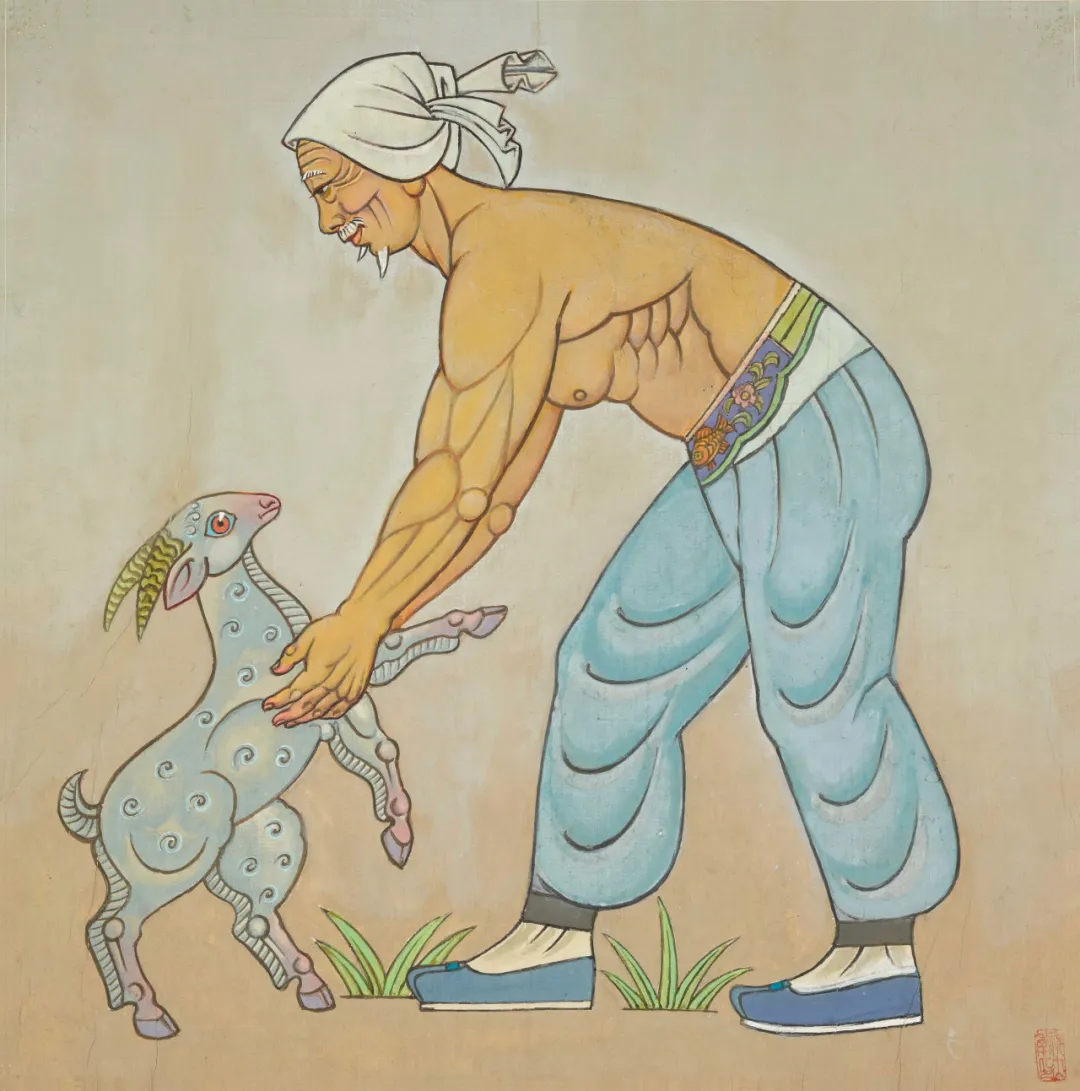

《农林牧副渔》纸本重彩 51cm×51cm 20世纪60年代 祝大年家属提供