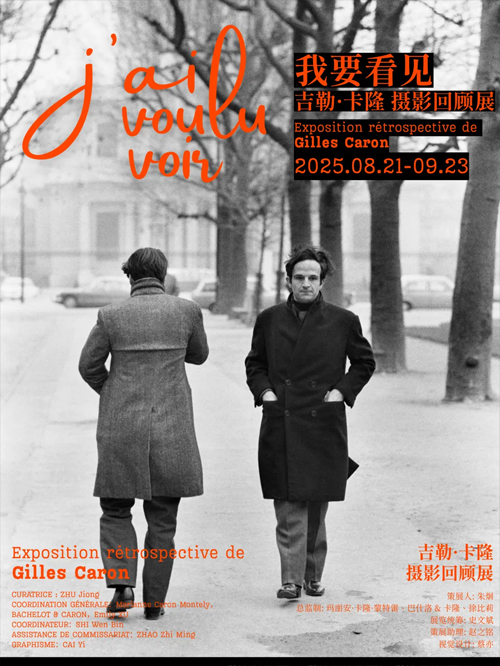

吉勒·卡隆在湄公河渡轮上,1970 年4月5日,他失踪的那天。

我们要看见

文/朱炯

以“我要看见”为题,法国摄影师吉勒·卡隆摄影展落地中国。“我要看见”,这是他年少时写给母亲信件中的原话,凝练了摄影师对出发、探索、见证一如既往的憧憬。

因为要看见,1970年30岁的吉勒·卡隆在柬埔寨报道前线离奇失踪。

1965至1970年,吉勒·卡隆以镜头定格社会日常,聚焦演艺名流,捕捉政治动态,更充满勇气地奔赴世界的各个角落,报道冲突甚至战乱:以色列六日战争、越南战争、法国五月运动、北爱尔兰骚乱、非洲比夫拉战乱……短短五年的职业生涯,吉勒·卡隆留下十余万张照片、数千个胶卷,许多影像成为历史重大事件的视觉标志。

无论是面对冲突事件,抑或是艺术现场,吉勒·卡隆所关注和表现的始终是“人”。60年代法国“新浪潮”电影运动掀起文化的巨浪,吉勒·卡隆在巴黎这个世界的舞台,捕捉、刻画欧美文化艺术名流的时代肖像。他的影像常常穿越公共人物精致的面孔,揭示其内在的精神面貌。吉勒·卡隆的镜头不仅敏锐地洞察他人,也理性地向“摄影”本身观看。他在各种紧张或繁忙的摄影现场记录摄影师的工作状态,思辨“真相”如何被塑造出来。

对于中国观众来说,吉勒·卡隆是一个陌生的名字,尽管他的代表作品在法国几乎家喻户晓。本次展览精选卡隆8个系列100幅照片,一方面邀请观众随着卡隆生动有力的照片看见彼时那个风起云涌的世界,视觉化揭示当下社会热点的诸多历史线索;与此同时,卡隆饱含情感的洞悉之眼,带领观众体会“人之美”,并借助他的影像与世界共情;另一方面展览也希望向观众讲述一位年轻摄影师的故事,他短暂而精彩的人生,始终带着强烈的“看”世界的愿望——摄影,付诸一切行动去“见”——照片,无论是记录家人孩子的美好时刻还是残酷现实中的艰难时刻,从不同的角度“见”到生命的价值与力量。

今天在画廊场馆以艺术的方式重新凝视吉勒·卡隆的照片,意味着摄影记者的摄影史已经转变为了美术馆里的影像艺术史。处于数字影像向智能影像快步迈进的时代,我们也借由向卡隆致敬,进行对摄影来路——银盐影像的深情回望。

我们看吉勒·卡隆所见,因为我们要看见。

越战达喀图战役阵地,1967年

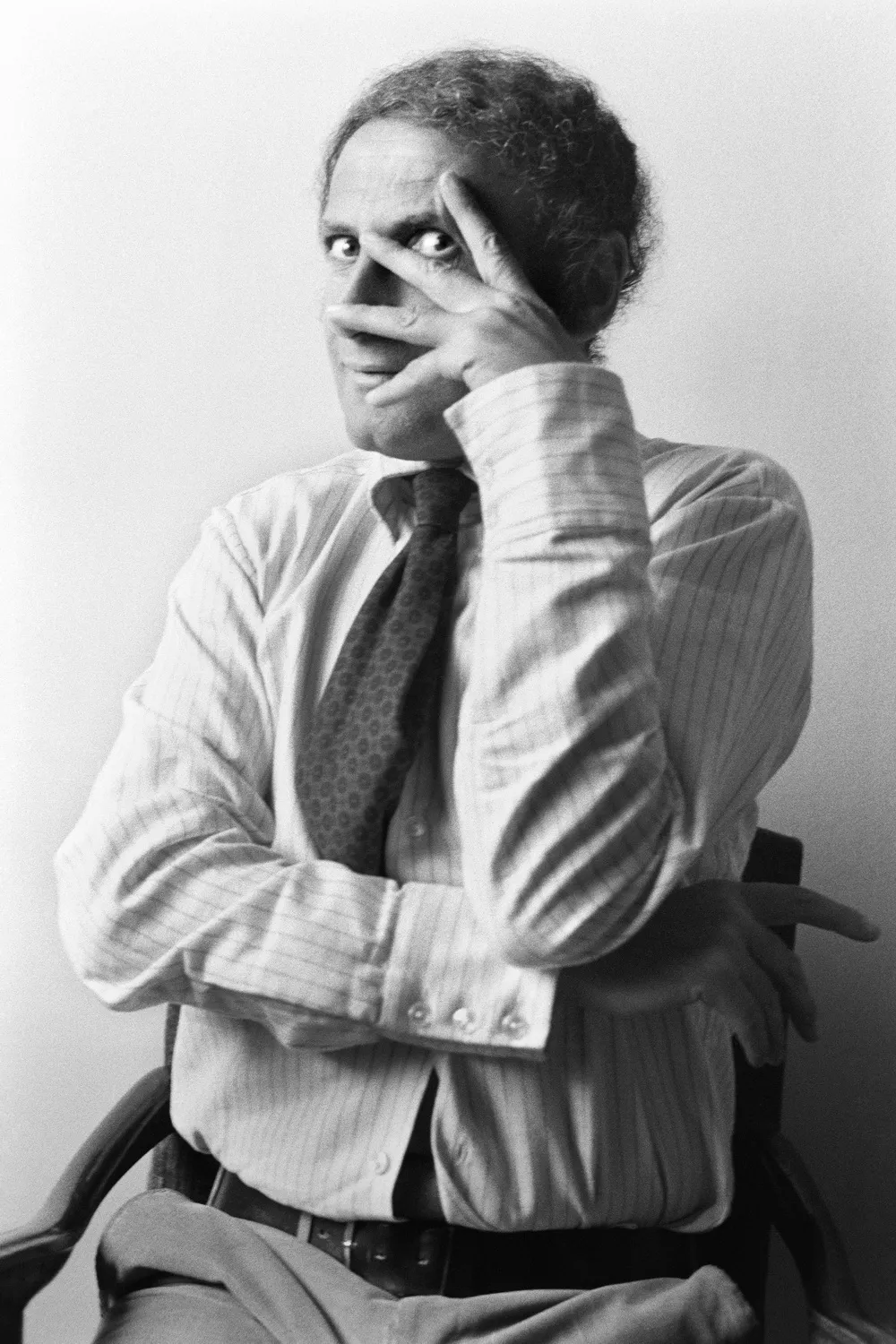

法国哑剧演员马塞尔·马索,巴黎,1969 年 9 月

吉勒·卡隆

吉勒·卡隆(Gilles Caron),1939年7月8日出生于法国塞纳河畔讷伊(Neuilly-sur-Seine)。他作为现代摄影史上极其特殊的一位摄影师,既是罗伯特·卡帕所代表的二战后传统一代的继承者,又是电视到来后当代媒体的革命者。尽管吉勒·卡隆的职业生涯短暂,却为法国新闻摄影注入了新的生命力。

1958 年,吉勒·卡隆进入巴黎高等国际研究院(Ecole des Hautes Etudes Internationales)进修新闻专业,为期一年。1966 年,他加入了此后声名大噪的伽玛图片社(Gamma)。从此,世界各地的重要现场皆有他报道的身影:中东、越南、乍得、北爱尔兰、比夫拉……哪里有冲突,哪里就有吉勒·卡隆的摄影。五年职业生涯完成五百个摄影报道。对人类尊严的持续关注让他在短短几年内就达到了一般人终其一生也难以企及的高度。直到1970年4月5日,他在柬埔寨红色高棉控制区失踪。

作为一名摄影记者,吉勒·卡隆无数次深入极端事件的前线。但他从未停止热爱法国“新浪潮”电影和60年代以来的音乐。 他记录戈达尔、特吕弗的电影片场,甚至担任时尚摄影师。这看似与他标志性的战地摄影格格不入,却在他的美学词汇中留下了重要的印记。在冲突事件抑或是艺术现场,他所关注和表现的始终是“人”。

1959

吉勒·卡隆通过民用跳伞资格考试,服兵役28个月,其中在阿尔及利亚待了22个月。

1962

回到法国与玛丽安·蒙特雷女士成婚。

1963

3月9日,长女玛箬岚·卡隆出生。

1965

3月17日,吉勒·卡隆加入巴黎社会新闻社(APIS)。在此期间,他开始进行电影片场、演出首映、示威游行的报道,并结识了来自达尔马图片社(Dalmas)的摄影师雷蒙·德巴东。

接触印相编号20679,瑞典女演员乌拉·图塞尔的拍摄现场,巴黎,1965年

1966

5月,吉勒·卡隆离开巴黎社会新闻社后,在Vizo摄影短暂工作了一段时间。随后为一家名为照相服务(Photographic Service)的时尚摄影机构工作,学习如何拍出“氛围感”。

12月,加入伽玛图片社的创始团队,成员包括:雷蒙·德巴东(Raymond Depardon)、于贝尔·亨罗特(Hubert Henrotte)、让·蒙特罗(Jean Monteu)、莱奥纳尔·德·雷米(Léonard de Raemy)和雨果·瓦萨尔(Hugues Vassal)。

1967

1 月,吉勒·卡隆拍摄报道美国参议员罗伯特·肯尼迪(Robert Kennedy)访问巴黎与法国领导人商讨越南事宜,登上《新观察家》(Nouvel Observateur)第176期封面。拍摄报道巴黎大皇宫(Grand Palais)举办的展览《图坦卡蒙与他的时代》(Tutankhamon et son temps),登上德国杂志《明星》(Stern)一月刊内页。

2月1日,拍摄报道在巴黎体育中心举行的新共和联盟(Union pour la nouvelle République)会议,乔治·蓬皮杜先生(Georges Pompidou)时任法国总理,安德烈·马尔罗先生(Georges André Malraux)时任文化部长。2日~8日,拍摄报道在格勒诺布尔(Grenoble)举行的蓬皮杜-孟戴斯·弗朗斯(Pompidou-Mendès France)会议。

4月,收购莱奥纳尔·德·雷米的股份,成为伽玛图片社合伙人之一。

5月,拍摄报道法国歌手西尔维·瓦尔坦(Sylvie Vartan)参观以色列一家降落伞工厂。

6月5日~10日,以色列六日战争(Guerre des Six Jours)爆发。吉勒·卡隆与以色列军队一起进入耶路撒冷,然后与阿里埃勒·沙龙将军(Ariel Sharon)率领的指挥部队到达苏伊士运河。他在《巴黎竞赛画报》(Paris Match)上发表的照片使伽玛图片社成为世界上最早对此进行报道的机构。

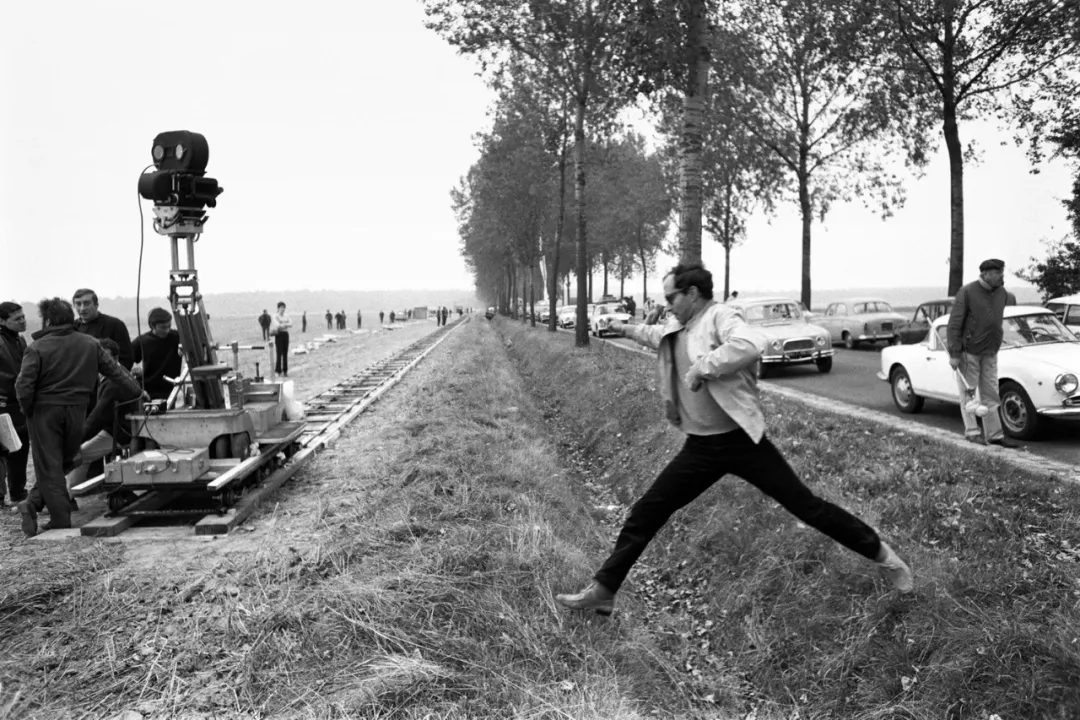

9月,记录法国新浪潮导演让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)执导的电影《周末》(Week-end)拍摄现场,美国说唱、嘻哈、迪斯科音乐奠基人詹姆士·布朗(James Brown)在奥林匹亚音乐厅(Olympia)的演唱会。拍摄报道法国布列塔尼(Bretagne)的农民示威。

10月,拍摄报道法国西部雷东市(Redon)示威。他在香港停留了一个月左右,等候获准进入越南的签证。

11月~12月,吉勒·卡隆前往越南,拍摄报道了以越南达喀图(Dak To)为代表的战役,这是越南战争中最艰苦的一战(875号山)。12月8日,次女克莱芒·卡隆出生。

法国电影导演、编剧、电影理论家让-吕克·戈达尔在电影《周末》的片场,法国,1967 年 9 月

1968

2 月,吉勒·卡隆拍摄报道法国卡昂市萨维姆工厂(Saviem à Caen)的罢工。记录法国新浪潮导演弗朗索瓦·特吕弗(François Truffaut)执导的电影《偷吻》(Baisers volés)拍摄现场。

4 月,报道非洲比夫拉(Biafra)战乱。偶遇当时供职于伦敦《星期日泰晤士报》杂志著名的战地摄影师唐·麦卡林(Don McCullin)——竞争对手亦是惺惺相惜的好友。

5 月,巴黎学生示威蔓延至整个法国并引发大罢工。吉勒·卡隆每天跟踪拍摄,记录街头发生的一切。同期,报道戴高乐总统于 5 月 14 日至 18 日出访罗马尼亚。

1969

1 月,吉勒·卡隆记录法国时装设计师伊夫·圣·罗兰先生(Yves Saint Laurent)时装秀。

3 月,拍摄报道反对佛朗哥(Franco)政权的加利西亚牧师约瑟夫·杜马(Joseph Dalmau)被关进加泰罗尼亚监狱。

4 月,拍摄报道法国总理乔治·蓬皮杜(Georges Pompidou)出席在巴黎召开的国防会议。

6 月,前往法属圭亚那(Guyane),吉勒·卡隆首次尝试也是唯一一次拍摄电影,原片已遗失。他的镜头记录了法国人亨利·科尼亚(Henri Cognat):1961年起,移居马罗尼河(Maroni)附近,选择印第安人的生活方式。

8 月,拍摄报道北爱尔兰的伦敦德里(Londonderry)和贝尔法斯特(Belfast)的天主教示威活动。几天后,恰逢布拉格之春的一周年纪念,卡隆报道了反对苏维埃的示威活动被捷克斯洛伐克军队镇压。两篇报道同时载于《巴黎竞赛画报》八月刊。

10 月,吉勒·卡隆再次前往以色列,拍摄报道迈克尔·罗汉(Michael Rohan)纵火焚烧阿克萨(Al-Aqsa)清真寺的审判、以色列警察、坦克演习、巡逻队、女警等。他走访监狱、卡法·鲁平(Kfar Ruppin)集体农场和军工厂,与以色列政治家大卫·本·古里安(David Ben Gurion)、政治家希蒙·佩雷斯(Shimon Peres)、农业顾问等人见面。他还途经苏伊士运河、加沙……

北爱尔兰,伦敦德里街头,1969年8月

1970

1月,五名马里(Malian)工人在奥贝维利耶(Aubervilliers)贫民窟火灾中丧生。吉勒·卡隆拍摄报道法国作家玛格丽特·杜拉斯(Marguerite Duras)和让·热内(Jean Genet)在法国雇主全国委员会(CNPF)巴黎总部示威。

2月,吉勒·卡隆与美国联系图片社罗伯特·普雷基(Robert Pledge)、雷蒙·德巴东、米歇尔·奥诺林(Michel Honorin)同行,前往非洲乍得报道内乱。误入埋伏,四名记者被政府军关押一个月获释。

4月,柬埔寨朗诺将军(General Lon Nol)废黜诺罗敦·西哈努克亲王(Prince Sihanouk)次日,正与家人共度复活假期的吉勒·卡隆接到报道任务。他直接从度假地紧急前往柬埔寨。4月5日,在红色高棉管控区连接柬埔寨和越南的 1 号公路上,他与另外两名同行人盖伊·汉诺托(Guy Hannoteaux)和米歇尔·维索特(Michel Visot)失踪,从此杳无音信。那时,吉勒·卡隆年方30岁。

1972

吉勒·卡隆被《时代图像》杂志(Bild der Zeit)杂志授予“金镜”奖。

朱炯

朱炯教授,先后毕业于北京电影学院摄影系、法国巴黎第八大学,现为北京电影学院教授。从事摄影高等教育三十年。教学领域包括中外摄影史、纪实摄影、摄影写作和影像策展。

朱炯在教学的同时长期从事摄影史、摄影评论、艺术策展和影像文化研究工作。她担任《中国当代摄影图录》学术顾问,在中国摄影各大专业报刊、媒体上发表了百余篇文章。朱炯撰写出版《纪实摄影》教材,主编出版《被遗忘的影像记忆——袁毅平摄影》一书。

在艺术策展方面,二十年来朱炯策划三十场摄影展览。2015年策展作品《天真与经验之歌》荣获第六届大理国际影会“金翅鸟最佳策展人”评委会提名奖和中国摄影家协会“飞马杯”优秀策展人。2017年策展作品《别样——法国卢米埃尔电影学院作品》荣获丽水摄影节专家推荐策展人奖。朱炯在中国美术馆、上海美术馆等国家级艺术场馆进行影展策展。2016年中国美术馆策展《黑白的冥想——保罗·卡普尼格罗PAUL CAPONIGRO直接摄影展》、《光之炼金术——迪尔曼·克瑞恩TILLMAN CRANE铂金印相原作展》、2024年中国美术馆策展《国色·九歌——王昆峰影像艺术展》。朱炯专注影像历史研究与策展,2014年策展《往事散记——袁毅平摄影回顾展》(北京中国摄影展览馆)、《被遗忘的影像记忆——袁毅平摄影回顾展》(平遥摄影节)。2016年策展韩国大邱国际摄影双年展“亚洲特快单元”。2021年策展《中国摄影白皮书封面原作收藏展》(杭州映studio)。2023年联合策展《中国面孔》荣获丽水摄影节优秀展览奖。2024年策展《我要看见——吉勒·卡隆摄影展》荣获2024年连州国际摄影年展最佳策展人奖。