玛丽亚·拉斯尼格:火星无所适从

UCCA尤伦斯艺术中心举办的玛丽亚·拉斯尼格个展以“火星来客”为名,也以同名作品为终章。这个出自晚年的拉斯尼格笔下的火星人如坐针毡,像鬼魂一样飘荡在她的生命里。从这个不和谐的形象里,一位“艺术家的艺术家”的身影渐渐浮现出来。

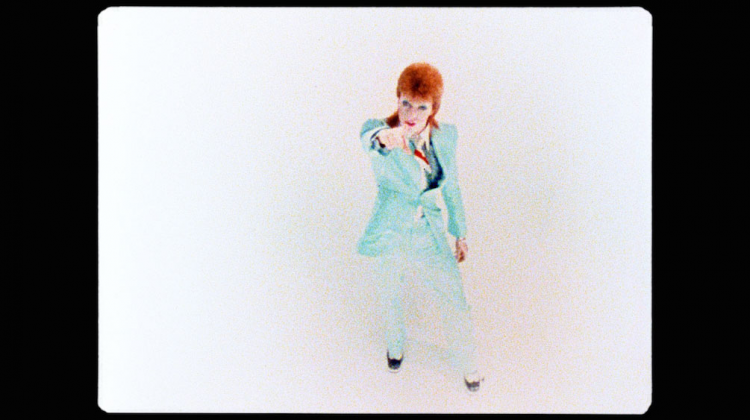

1971年,大卫·鲍伊坐在钢琴前花了一下午写出了《Life on Mars?》,主角是一个厌倦了生活的中产家庭小女孩,她为了逃离现实而躲进电影中,但打打杀杀的电影也同样乏味。MV空荡的背景里,只有大卫·鲍伊的半身影像,火红的长发,蓝眼影,粉口红,蓝西装。

大卫·鲍伊在《Life on Mars?》MV中的形象

玛丽亚·拉斯尼格,《火星来客》,约1986–1999

布面油彩,100 × 85 cm

© 玛丽亚·拉斯尼格基金会

摄影:霍里特·奥斯特,2023

私人收藏,维也纳

在给《火星来客》画上蓝脸颊和绿衣服时,不知道玛丽亚·拉斯尼格 (Maria Lassnig) 有没有想起这首歌。这个“快乐的火星人” (作品原名为“Happy Martian”) 看起来并不快乐,黄色的天线头盔扣在头上像个骷髅面具。这个头盔的存在让我们无法辨认其样貌,但这个火星人无疑就是拉斯尼格自己。她 (假如火星人有性别) 从异星来到地球,眼睛和身子都歪向左边,好似如坐针毡。如果摘下这个海胆般的黄色头盔,里面多半会露出拉斯尼格标志性的自画像样貌——她下笔时总是对自己毫不留情,高耸的颧骨、凹陷的两颊和太阳穴使她半仰的脸构成一个菱形,微张着嘴 (偶尔露出不齐的牙列) ,头发稀疏,皱纹密布。

玛丽亚·拉斯尼格,《两种存在的方式(双重自画像)》,2000

布面油彩,100.3 × 124.7 cm

© 玛丽亚·拉斯尼格基金会

图片由玛丽亚·拉斯尼格基金会提供

玛丽亚·拉斯尼格

Maria Lassnig

(1919-2014)

2000年代初期,玛丽亚·拉斯尼格在其位于维也纳的工作室

图片由玛丽亚·拉斯尼格基金会提供

摄影:海莫· 库奇林

创作这幅画时的拉斯尼格已经步入晚年,回看她的一生,几个电影镜头般的场景诉说了她始终无所适从的境地。22岁,已经是小学老师的拉斯尼格想要接受更好的美术教育,于是从乡下骑了整整两天自行车到维也纳,但二战期间奥地利的艺术教育只赞颂伦勃朗式的、泥土色的肖像,她对色彩绝对的痴迷与信任无处释放。42岁,拉斯尼格来到巴黎,与保罗·策兰、安德烈·布勒东等人相识,开始用线条描绘一些“饺子般的”、介乎人和某种抽象物之间的形象,柠檬可以是她的自画像,猴子也可以是她的自画像——那时离哈拉维 (Donna Haraway) 的时代到来还有很久,这些超现实、不定形的形象并未受到称赞。53岁,在曼哈顿的工作室里,拉斯尼格不自在地拿着香槟杯——此时的她已经移居纽约,在故乡受到冷遇数十年后,奥地利政府终于承认了她,一些西装革履的官员来到她简朴的loft,为她戴上代表国家艺术家的月桂冠——这个场景一本正经得有些荒谬。

玛丽亚·拉斯尼格,《区域切分》,约1953

纸板油彩,50 × 37 cm

© 玛丽亚·拉斯尼格基金会

图片由玛丽亚·拉斯尼格基金会提供

玛丽亚·拉斯尼格,《戴嘴套的自画像》(局部),1973

布面油彩,96.8 × 127.2 cm

© 玛丽亚·拉斯尼格基金会

图片由玛丽亚·拉斯尼格基金会提供

姗姗来迟的认可常常让一个艺术家显得更加伟大,这个情节放在拉斯尼格身上也再合适不过:年逾九十才在MoMA举办个展,离世前一年获得威尼斯金狮奖终身成就奖……但拉斯尼格并不甘心如此。她因在奥地利不被重视而远走美国,后来又将工资不能比博伊斯低作为回国任教的条件;尽管与卡若琳·史尼曼 (Carolee Schneemann) 等人建立了“女性/艺术家/导演” (Women/Artist/Filmmakers) 团体,但她不愿意世人将她局限在女性艺术家的范畴下评价,想要与巴塞利兹、培根等人同台竞技。她自始至终野心勃勃,也正是这野心让她痛苦。

“女性/艺术家/导演”团体在玛丽亚·拉斯尼格工作室,1976年

左起:玛莎·埃德海特 (Martha Edelheit) 、桃瑞丝·托滕·蔡斯 (Doris Totten Chase) 、卡若琳·史尼曼、玛丽亚·拉斯尼格、罗莎琳·施耐德 (Rosalind Schneider) 、西尔维安娜·戈德史密斯 (Silvianna Goldsmith) 、南锡·肯德尔 (Nancy Kendall) 、苏珊妮·布罗克曼 (Susan Brockman)

玛丽亚·拉斯尼格,《迎难而上》,2003

布面油彩,145 × 200 cm

© 玛丽亚·拉斯尼格基金会

图片由玛丽亚·拉斯尼格基金会提供

在拉斯尼格活跃的七十年间,长期占据高地的是观念艺术,具象画则一直是边缘化的稀有物种。她和后期抛弃了抽象表现主义的菲利普·加斯顿 (Philip Guston) 一样摸索出了带有卡通风格的、层次少、速涂的方式,也和戴娜·舒茨 (Dana Schutz) 等同时代的女性艺术家一样,拉斯尼格选择用热烈的颜色和线条描绘惊恐、脆弱、扭曲的形象,但拉斯尼格笔下的形象不像古斯顿那么痛苦,也不像舒茨那么神秘。他们像是日常生活中熟悉的人,而且许多时候都是她自己,一个蜷缩、皱眉、手脚无处安放的人,时常还有些呆傻可笑。与《火星来客》同时期创作的《顶着平底锅的自画像》 (1995) ,就像是一个戴着低配天线头盔的火星人:她被头上罩着的这口锅保护着,也因为这口锅和外界隔离。

“玛丽亚·拉斯尼格:火星来客”展览现场,2023

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

摄影:孙诗

玛丽亚·拉斯尼格,《顶着平底锅的自画像》,1995

布面油彩,125 × 100 cm

© 玛丽亚·拉斯尼格基金会

1960年代,核磁共振技术开始发展的同时,太空探索也逐渐成为了冷战的重点,身体无论是内部还是外部的边界都在急剧蔓延,这对于用画笔穿梭于二者之间界面的拉斯尼格来说如此迷人:神经科学从此像颜料一样可以连通内心和世界。她开始在画作中加入有科幻形态的形象,譬如《坚硬与柔软的机器/微型科幻》 (1988) 中,出现了一个明显机械化的形态和一个用宽线条构成的、旗帜般飘摇的不稳固形态,二者各自为阵互不相融,但颜色和形状却相互应和并暗自纠缠。在拉斯尼格看来,机器大张旗鼓地入侵了人的身体,她怀着厌恶的心情排斥它,又怀着好奇的心情接纳它。她说:“艺术始于脑科学,也始于感觉科学。艺术从破裂的肥皂泡、干瘪的心脏、潜伏的小脑中生发……你通过压力、通过紧张感来意识到自己的身体……换句话说,意识是通过感觉来表达的。”

玛丽亚·拉斯尼格,《坚硬与柔软的机器/微型科幻》,1988

布面油彩,125 × 200 cm

玛丽亚·拉斯尼格,《很快,我将身处云层之上》,1999

布面油彩,74.2 × 56.1 cm

© 玛丽亚·拉斯尼格基金会

图片由玛丽亚·拉斯尼格基金会提供。

以感觉为主导的绘画把眼睛的地位贬得很低。拉斯尼格常常躺在一张大画布上作画,有时甚至闭着眼睛画,而画出来的眼睛经常也是闭着的、被遮住的,甚至完全抹除的。拉斯尼格是最擅长在油画中运用留白的艺术家之一,她的画面有时太空了,被描画出的身体只剩下手臂、手、脚、腿、鼻尖——这是我们无需通过镜子就能看见自己的部分,那些看不见的由我们用潜意识勾勒出来。为了给潜意识留出空间,她的画布总是向我们慷慨地敞开:迸出的脑子,张开的嘴,像一大块肉的截面的云层,潦草地融入白色背景中的身体……在更晦涩的情况下,身体部件像有机的零件一样松散地浮在空中,三原色的宽线条和箭头将它们连接起来。在这种情形下,我们方能意识到她的具象画是如此抽象:这些线条不是态势的、表演性的线条,和松节油充分混合的颜料创造出的色彩也不是现实的色彩;它们忠实于情绪,随着画家的脉搏和呼吸起伏,于是半透明的皮肤带着血色,蓝色泛绿,红色泛褐,黄色泛紫,直到所有的颜色都变得不自然。

玛丽亚·拉斯尼格在工作室,维也纳,1983年

© Kurt Michael Westermann / 玛丽亚·拉斯尼格基金会

图片来源于网络

玛丽亚·拉斯尼格,《三国交界/国家的和解》,1985–1986

布面油彩,130.3 × 145.2 cm

© 玛丽亚·拉斯尼格基金会

图片由玛丽亚·拉斯尼格基金会提供

玛丽亚·拉斯尼格,《拿着笔刷的自画像》,2011-2013

© 玛丽亚·拉斯尼格基金会

拉斯尼格笔下的身体不曾舒适过,而他们的尴尬不安不仅在人物局促的姿态里,只从画笔的一个动作里便可见端倪。在拉斯尼格离世前一年完成的《拿着笔刷的自画像》 (2011-2013) 里,写实的脸孔旁有一条手臂的虚影,举着烟雾般几乎看不见的笔刷;《三重自画像 / 新自我》 (1972) 描绘了两个清晰的、暗绿色的正面自画像,在她们之间,诡异地挤进了一个肉粉色的潦草身影,这个动态侧写令人想起杜尚《下楼梯的裸女2号》 (1912) ,如同正襟危坐的写实画像忽然泄了气:这像是面对绘画传统和艺术气候的沮丧。在“画布内外”系列中,拉斯尼格对画布平面的不满和抱怨几乎要满溢而出,身体用力冲破并钻出了画布,或是画框成为了身体的负担。

玛丽亚·拉斯尼格,《三重自画像 / 新自我》,1972

“玛丽亚·拉斯尼格:火星来客”展览现场,2023

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

摄影:孙诗

玛丽亚·拉斯尼格,《画布内外IV》,1984–1985

布面油彩,80 × 99.9 cm

© 玛丽亚·拉斯尼格基金会

图片由玛丽亚·拉斯尼格基金会提供

拉斯尼格也曾试图用更直接的方式突破绘画这一媒介,进行了一系列影像实验。在1992年的自传式录像《Kantate》里,她用唱歌的方式叙述自己从出生开始的起起落落,背景里的手绘动画和她不停改换的装束为这些故事作注脚。拉斯尼格并不那么擅长表演,在自矜、自嘲和自轻之间,她的表情流露出一丝尴尬——即便当时她已经成为德语世界的第一位女性绘画教授。

即使在今天,拉斯尼格仍旧是毋庸置疑的“艺术家的艺术家”,她对非定形、不和谐的驾驭使她的作品始终保持是当代的,但那个如坐针毡的火星人仍像鬼魂一样飘荡在她的身旁——这正是拉斯尼格作品的迷人之处。有人厌弃愉快,有人享受痛苦,却唯独没有人喜欢尴尬。我们避免尴尬,还替别人尴尬,这些尴尬在今天被拍扁简化成emoji里的一颗流汗黄豆。而在拉斯尼格的画像面前,我们回想起一生中无数个尴尬的瞬间,怎么也拂不去,我们的身体意识就在这一瞬间被激活。

玛丽亚·拉斯尼格,《Kantate》,1992

影像,彩色,有声,7'35''

“玛丽亚·拉斯尼格:火星来客”展览现场,2023

图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供

摄影:孙诗