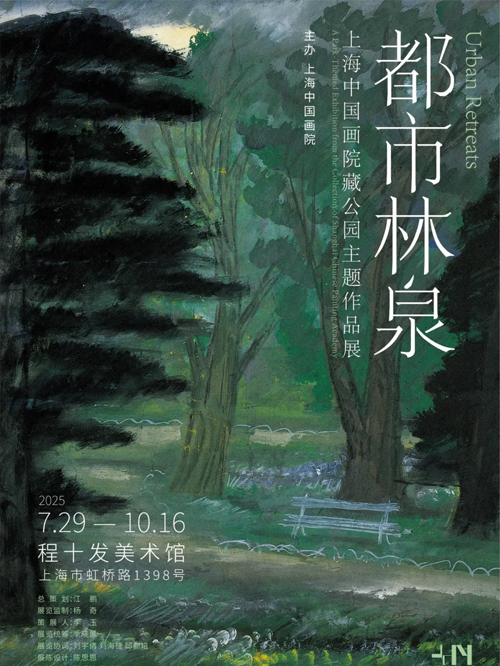

笔墨留香,砚田流芳。林仲兴先生是海上书坛标志性的人物,笔墨耕耘七十多载,设帐授徒育英才。如今在春意盎然的三月,正逢林老八十八华诞,他推出了“林仲兴八八书风展”,可谓是不忘初心,守正创新,老而弥坚,彰显了艺术的大境界与生命的大气象。

林仲兴先生

岁月的历练与临池的积淀,师承的寻觅与风格的拓展,使林老涵养并确立了一种艺术的使命感与笔墨的神圣性。至今,他已举办了31届个人书法展,不仅创下了海上书家办展之最的记录,更是凸显了他的书法理想、书学精神与书道追求。在长达半个多世纪的笔墨运转间与挥毫使腕中,锲而不舍、筚路蓝缕。他为海派书法谱系的构建及流派风格的确立,作出了自己独特的贡献和可贵的建树。

中国的书法,作为民族文化的精萃与东方艺术的象征,注重的是精神上的境界、审美上的高迈与理念上的诉求,这就需要史脈的传承与艺绪的把握。林老自年少时就喜好书法,涉足海上书坛甚早,先后师从马公愚、王个簃、钱瘦铁、来楚生、胡问遂等大家名师,心摹手追,深思力学。他执弟子礼恭勤有加,列于门墙而从各位先生身上效德学艺,取法用宏。

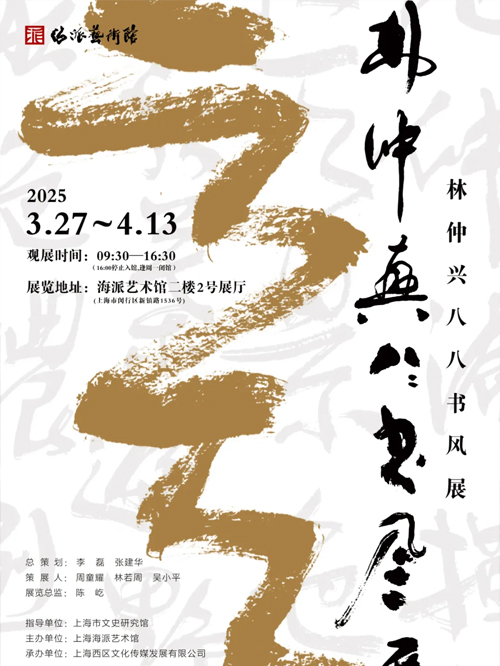

林仲兴

隶书

隔窗言夜雨,芭蕉先有声

44cm×144cm

2024年

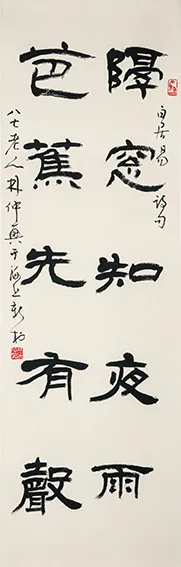

林仲兴

楷书

《梦游天姥吟留别》李白

68cm×137cm

2024年

书法的主体系统是篆隶正草,翰墨的表现形态是运笔线条,创作的至高归属是道法自然。挥毫的走向,线条的表现,是一个书家艺术审美的认知和笔墨践行的佐证。中国书法的源头是篆隶,这正是他对书法观澜索源间的追踪与振叶寻根中的探索。林老的篆书融钟鼎、石鼓、碑碣、摩崖等为一炉,多元吸纳而精汇变通,立意高古,字势雄健,结构奇崛,笔致苍莽。他笔下的线条托迹石鼓,旁参金文,意融散氏,约取篆籀,因而气淳质厚,浑朴古穆,弥散出浓郁的沧桑感和强悍的金石气,大气磅礴,格古韵新。

林老的隶书以典雅秀逸、立汉隶之风范的《礼器碑》为基,取朴茂灵动、古拙洗练的《石门颂》为法,再兼攻碑额、汉简、版牍等,参以篆籀线条,从而使他的隶书古意盎然而浑穆丰腴,华润飘逸而俊迈郁勃。其运笔之法取意於古穆的篆书金文,拙涩互用,婉约遒劲,增强了点画的厚朴之意与线条的凝重之感,具有鲜明的写意性与抒情性,从而使其隶书进入到了篆隶相交、雄健烂漫的佳境。

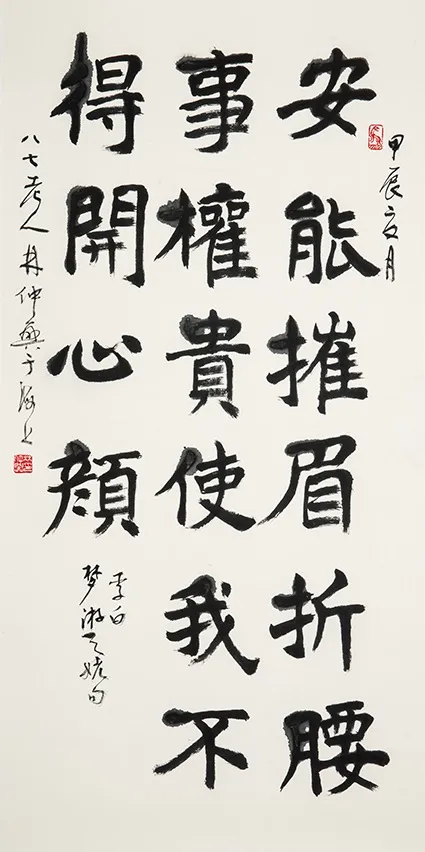

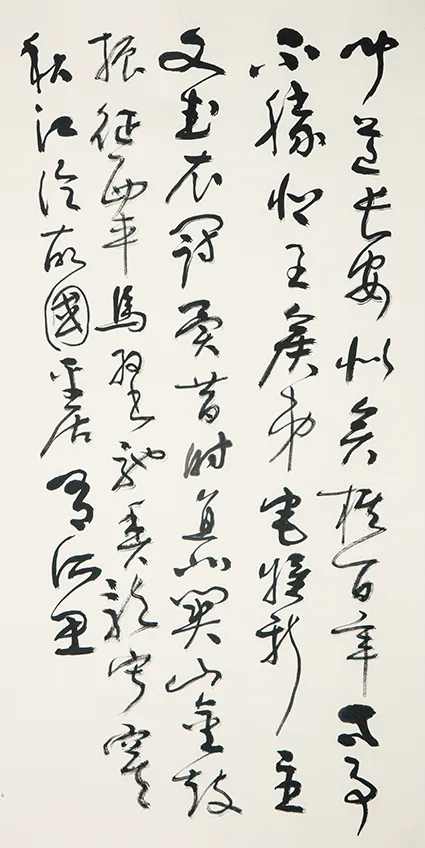

林仲兴

草书

秋景八首之四

69cm×138cm

2024年

在书法的篆隶正草系统中,林老是臻达了通达融贯、法外求法之层面,以技载法,以法显术,以术传艺。他的楷书胎息魏晋大唐,尤对《郑文公》情有独钟。他睿智地在楷书中亦掺用篆隶之法,正面取势,中锋逆入,用笔强健丰茂、遒劲质朴。线条老辣稚拙、雍容静穆。结构疏密有致、严谨端庄。其草书则服膺於颠张狂素及王铎之法,笔力振荡而气势激越,取用於张旭的恣肆豪放、旷达不羁,感悟於怀素的飘然奇谲、潇洒流畅,参照於王铎的纵横飞动,天马行空。通篇章法则展示了空间构造形态,节奏铿锵、韵律跌宕,具有“骤雨旋风声满堂”之气势气魄,“万壑千巖奔腕底”之意象意境。

林老是一位具有家国情怀、奉献精神、德艺双馨的书法家。二、三十年来,他坚守在书法教育前沿,三尺讲台和斗室一间,金针度人,学生逾万,其中有一百多位弟子加入中国书协及上海书协。林老热心公益,向安阳中国文字博物馆一次就捐赠了自己六十幅精品力作。他还精心创作了篆隶书《心经》各108幅、行草书《心经》324幅,分赠各地寺庙,弘扬书道,广结善缘。

林老的翰墨精神,在当下具有重要的现实意义和艺术的垂范作用。现在的书坛展事日盛,但其中有一些是狂怪丑陋的时尚展览体,解构经典、颠覆传统、混迹江湖。而林老却高扬起中国书坛的主体精神与美学理念,笔墨精湛,书风高蹈,展示了一派正大气象的时代风貌。