21世纪的第一个十年尚未过去,T. J. 克拉克(T. J Clark)推出了《瞥见死神:艺术写作的一次试验》(The Sight of Death : An Experiment in Art Writing)一书,用日记般的形式记录了自己反复观看17世纪法国古典主义画派代表人物尼古拉斯•普桑(Nicolas Poussin)的两件油画作品《宁静的风景》(Landscape with a Calm)与《画有被蛇咬死的男人的风景》(Landscape with a Man Killed by a Snake)。正因克拉克极具个人化的内心经历预设了他观看画作的角度,而他认为“绘画就像镜子”会回应当下的观点,以及所尝试的深入、细致的研究揣摩方式着实呈现了一次颇为成功的“试验”。

在这一基础上,若将眼光投向张晖近十年的创作,他画面上的“内容”似乎没什么“巨变”,“都市森林”“自然风景”“枝叶与花朵”“男人与女人”等都未曾脱离绘画史中的既有门类,但某种依靠理智的秩序或方式总是深入到那些事物存在的过程内部。艺术史中的风景画常被用以凸显时间尺度、象征意义或多重向度下的自然观念;肖像画则因其功能属性而将笔墨更多着眼于人物身份、地位和语境上的渲染等,也难怪克拉克能够从普桑的画中找到那么多细节。张晖不以惊世骇俗的猎奇意象去博眼球,也并不会遵循前人已有的脚步。

张晖自有他心中的“秩序”,一再以不断拓展的绘画语言去“重述”着看似相近的“题材”,楼宇、街道、山川、人物、花朵都是他丈量秩序的尺度,与莫兰迪将毕生精力投入到静物绘画创作的行为异曲同工。随着时间的推移,那些绘画持续地流露出微妙的变化,大到疏密的布局,小到一根线条上的驰骋或停留,其在绘画语言体系中的思考与重构在大与小的关系、明与暗的平衡、光线下的时间暗示中一一显露,这些绘画“门类”、视觉和特征上的连贯性也成为了艺术家表达当下个人境遇与情感世界的恒久不变的框架。

这种创作方式不禁让人推测,我们既有理解的绘画史中的“题材”于张晖而言,或许并非是他创作的“主题”(subject)。表象上的“风景”“植被”“人物”等是张晖用以承载深度讨论的“容器”或“躯壳”,甚至对这些承载物的勾勒,也透露出点到为止的淡然。比如他往往基于对摄影图片中的现成事物的来提炼轮廓,而过度的修饰则被果断舍弃。故此,仅从外在的范式去理解他的创作未免会以偏概全,而艺术家通过绘画语言隐藏在作品背后的东西更值得关注。

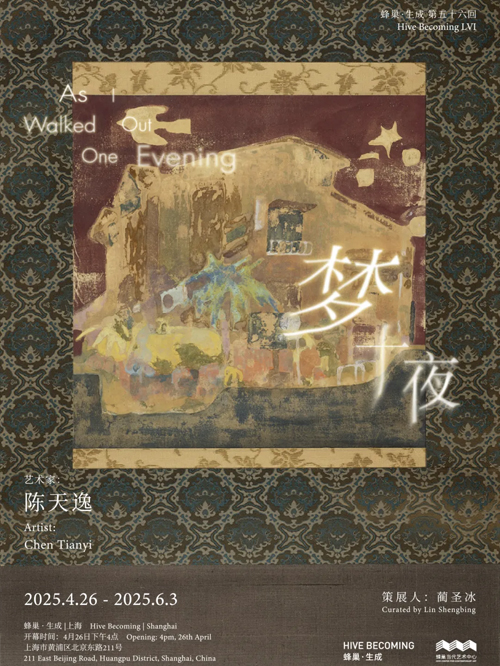

在此次展览中,张晖将众多绘画中的“范式”并置展示,以“混淆视听”般的方式构建作品间的对话关系,更直观地用丰富的绘画语言突出了“题材”在其创作中的“躯壳”角色,此时再去分辨“风景”“枝叶”“人物”等分类就显得格外无力。观看张晖作品的第一感受无疑是愉悦的。他擅长使用明快的色彩、简洁的构图、直观的形象等。这些熟悉的表象之下,艺术家却不断地提示着观看者画中的虚幻感。例如在画面中常常出现的太阳,它应艺术家的需求在不同画面中以虚实交加的方式出现,多色线条放射出的“光芒”却与画面的光感毫无关联。又或,此次展览中《花朵2025 01》的巨幅花蕊,以线条勾勒出一朵盛开的芍药,而肖像化的处理让画面主体在高度提炼下的线条彼此依靠簇拥,犹如斯潘塞·图尼克(Spencer Tunick )摄影作品中缠绕在一起的身体。

张晖个性沉静而寡言,又会在只言片语中透露出独到的见解,这种给人的第一印象多少透露出一些创作的底色。在与其交流过程中,需要通过排除法获取他对事物的观点——即通过他人对其作品解读的肯定/否定,去判断艺术家本人的立场和想法。此举既凸显了主观意识在其创作中的主导性,也尽可能地将感受和理解的权利留给观众。从另一角度看,正因艺术家在作品中所调动的绘画语言内注入了充分的“信息”,观者通过视觉语汇即可感知艺术家的思考轨迹,甚至建构出属于个人的解读。

曾于中央美院壁画系学习获得的训练基础与在美国的学院新媒体艺术系度过的学习经历,无疑拓展了张晖绘画语言的丰富性。白描的线条、平铺的色块、急促的笔触、局部色彩的晕染,似乎都在跨文化视觉语汇的传统中有迹可循。他并未将注意力集中于语言体系上“原创性”,绘画史中已有的视觉词汇、结构、形式,已足够艺术家在取舍和重构中建立起适用于自己个人表达的秩序。若仅从张晖所使用的荧光色来判断作品中透露的时代特征或语言中的当代性,就谬之千里了。

在近期的作品中,张晖的绘画语言延续了解构重组等手法,结合叠加与并置,还在虚实之间的转换中提示着,在当下这个科技时代我们所共有的观看条件上的改变。例如摄影中广角镜头下的视角让传统中国画长卷的散点构图更为立体,多个局部组成的蒙太奇,聚焦、分焦等构图手法,也被艺术家纳入他的绘画语言体系中。此次展览中《光芒01》《枝叶 2025 04》《枝叶 2025 03》似多重时刻的瞬间并置,犹如一组纵向的三联组画,枝叶中细微渐变的肤色,树干之间虚实的变化,前后重叠缠绕的姿态,红色线条勾勒的边缘,均成为了解读艺术家所思所感的线索。而顶端的渐变色背景前悬置的太阳,视平线望去的树冠,与底部近景的树枝为观看体验带来的断裂、错位,甚至某种内在冲突,更是接近艺术家的不可言喻的内在关注。这进一步揭示出,以在观看过程中方能察觉到的个体的位置、视角、关系,来体会画面给出的感受更为重要。视角的抽离,碎片化的重组,熟悉中的陌生,在画中都市那阳光明媚的无人之境内一一形成的反差,均可成为触及心理层面上那些难言的体验。

艺术表达因其独特的语言体系而格外有异于我们已知的其他形式的个人表达,而艺术家所面临的挑战总是如何去调动有限的视觉语言来描绘固有形式之下的复杂与多样。张晖在画面上呈现的面貌看似“简单明快”,但其背后所仰赖的视觉语言体系实在可称丰富,也正是艺术家在经年累月中积累的“阐述”智慧得以让他长期在“有限的题材”中游刃有余地进行自我表达。

张晖,1987年至1991年就读于中央美术学院壁画系,2000年赴美进入明尼阿波利斯艺术设计学院攻读硕士学位,期间尝试新媒体艺术创作,“在绘画以外寻求一些新的体验”。2003年,从三幅石版画开始,张晖重新回归绘画创作,但随着视野的拓展和观念的更新,他更加注重平面的审美趣味——在色彩与笔触的组织上趋于简洁、明快。

张晖对绘画的追求是背离写实主义的,他表达的皆是内心的经历。这种与对象的距离感成就了他的绘画,以及使绘画服务于他与情感的共处方式。他受自己生活态度的影响,不认可当代绘画题材的任意性,并有意识地在自己的创作形态上做出弥补。从他的绘画中可以直观地感受到绘画传统在当代的历史延续。西方古典和中国传统审美的程式被他用来书写时下的生命感悟。他能够无视文化的规训,将过去经典与身边的新鲜经验平等对待,从熟悉走回陌生,让人在细致、投入的观看中超越一切既定的成见与隔阂,得到心灵的慰藉。

近期个展包括:“张晖2022-2023”,星空间,北京,中国,2023;“镜花源”,南山社,西安,中国,2023;阿波罗与芥子园,CLC画廊,北京,中国,2021;画什么都是一样的-张晖个展,星空间,北京,中国,2020;近期群展包括:“我曾是你现在的模样”, CLC画廊,北京,中国,2020;“所及之处—69CAMPUS艺术中心开幕展”,69CAMPUS艺术中心,北京,中国;“投票”,CLC画廊,北京 ,中国。