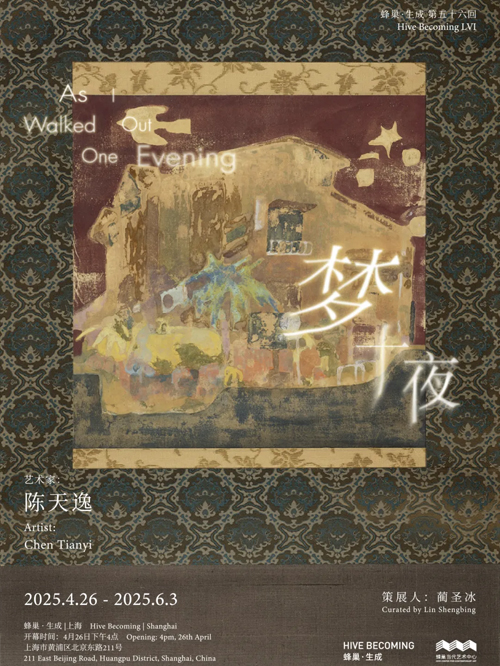

蜂巢当代艺术中心欣然宣布,将于2025年4月26日在蜂巢·生成上海空间推出艺术家陈天逸的首次个展:“梦十夜(As I walked out one evening)”,集中呈现艺术家新近艺术实践中的十余件绘画作品。本次展览由策展人蔺圣冰策划,将持续至6月3日。

梦是通往实在界的捷径,亦是与现实相异的完满世界。正如日语词汇“梦中”(夢中になる)所示,当意识沉溺于专注的漩涡,现实的坐标便会悄然松动,这一介乎梦境与现实的中间领域,即是个体学习与世界相处的阈限空间。陈天逸的创作正根植于此,其以对异乡风物,尤其是东京居所处街巷景致的写生为源点。而午夜,则是他汲取灵感的窗口——其既是潜意识监察机制的薄弱瞬间,更是时态、身份叠合的暧昧时刻。肉身的流动迁移,伴随着文化纽带的断裂与身份认同的重构,致使艺术家不得不在与世界的“交织”1中重觅坐标,并借由对家庭记忆结构的示意性嵌入,在零落的技术媒介与文化装置间搜集、整合作为身份认同的历史,进而凭借占据的记忆生态位建构叙事中的关系性身份。而伴随该身份标定系统出现的,是交错于生活中的多样关系,以及夹杂其间的不同欲念。

陈天逸/ Chen Tianyi

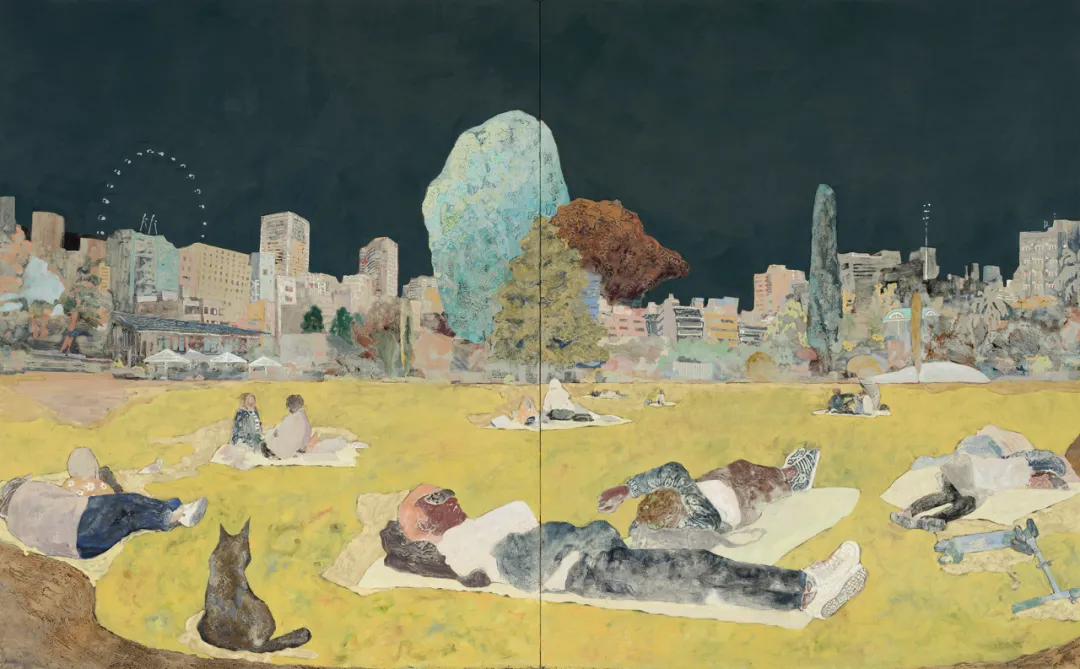

子夜/ Midnight

2022

高知麻纸、胡粉、矿物颜料、水干颜料

Mineral pigments, mud pigments and chalk on Japanese paper

160×260cm

“梦十夜”一题,引自夏目漱石所撰同名散文诗集。文中,夏目氏以梦为寓,借助神异而不失真性的呓语搭构起一处悬浮于虚实裂隙的心象迷宫,在荒诞不经的叙事褶皱里,激荡起关于爱欲本质的哲思、存在孤独的颤栗,以及人际疏离的寒霜。此般以魔幻肌理包裹伦理内核的创作方式,恰与陈天逸形成呼应。但在后者织造的幻梦中,显然还多了些现实世界记忆的经验与结构残余。艺术家通过凝缩与移置编码欲望,其所描绘的异乡风景,经由无意识加工后既显陌生却又暗含乡愁。在他创造的这片飞地中,空间不是客观的容器,而是身体行动的可能性场域。时间,并非物理的均匀流逝,而是身体经验中的“滞留-前摄”结构。陈天逸以身体、意识与世界“交织”的动态拓扑,在可触碰的物理空间粗粝的岩彩颜料,以及关于文化身份的各类意象间编织起“情动”2的网络,在将其凝固成为可见的触觉场域的同时,完成了对由文化身份断裂带来的创伤记忆的弥合,并在与观者的互动中,触发起各不相同的“玛德琳时刻”3。值得注意的是,陈天逸的创作显然还受到了东亚文学的浸染。无论杂丛,亦或物语,其张力均在于个别伪造与本质真实间的辩证统一。艺术家凭借真诚的空言实现了身份认同的构建,于此,物质不止载体,更是“情动”的共谋者。真实亦不在乎细节,而在于触动人心的共情结构。

陈天逸/ Chen Tianyi

地图上没有的坡道/ An Unknown Sloping Road

2024

高知麻纸、胡粉、矿物颜料、水干颜料

Mineral pigments, mud pigments and chalk on Japanese paper

214×175cm

岩彩媒介的选择与转化,是陈天逸艺术实践的重要特征。这既源于其借由家庭叙事构筑的文化记忆,又与他对具身认知的探索紧密相关。艺术家通过建立矿物沉积结构与记忆载体的同构关系,将创作过程转化成为差异与重复的运动。而这种将身体经验物质化的过程,正呼应了“身体的感触”4的能产性本质。无论层叠或是刮削,当介入岩彩表层时,其身体动作既是对记忆痕迹的铭刻,亦是通过触觉反馈形成的反向塑造。这种双向作用机制使得作品成为某种混合体,物质性与精神性在此界面互为翻译、持续相变。再者,在数字技术日益解构物质实在性的当下,岩彩的物质持存性亦为对抗记忆的虚拟化提供了具身锚点。基于对材料的历时处理,陈天逸将灵晕转化成为具有触觉深度的记忆拓扑空间,进而在媒介的物质临界状态下实现了文化记忆与身份认同的当代转译。

陈天逸/ Chen Tianyi

行方不明的猫/ The Missing Cat

2023

绢、矿物颜料、水干颜料

Mineral pigments, mud pigments on silk

91×91cm

与此同时,由画中重屏的多元构筑,到空间窥视的戏剧经营,再到卷轴、屏风等空间性媒介的应用,空间营造的实践构成了艺术家文化基因的显性表征。而坡道,作为他空间叙事的核心语素,又在其艺术实践中展现出多重隐喻维度。这既是一处真实可触的物理空间,又是个体与集体互动,并由此产生不同“情动”体验的公共场域。陈天逸通过俯仰视角的切换以及景观的错置,使得坡道走向与景物相悖、画面时态与现实时空背离,并借此制造出了一处处不定形与未定性的平滑空间。在此空间内,相熟的景物与异变的文化得以共生,陈天逸以连续性的残留有现实世界结构的异梦,勾连起新旧记忆中相熟的锚点,由未历风景的乡愁中不断提炼个体身份的认同。艺术家的目的并不在重建原地,而是以动态的记忆生态系统邀请观者进入,个人记忆与集体记忆在此糅合,自传式的叙事通过口述等框架获得意义,并最终在记忆共享的机制中编织一场场集体的幻梦。这既是“失去的整体性”的回响,又是现代性语境下普遍的精神症候。

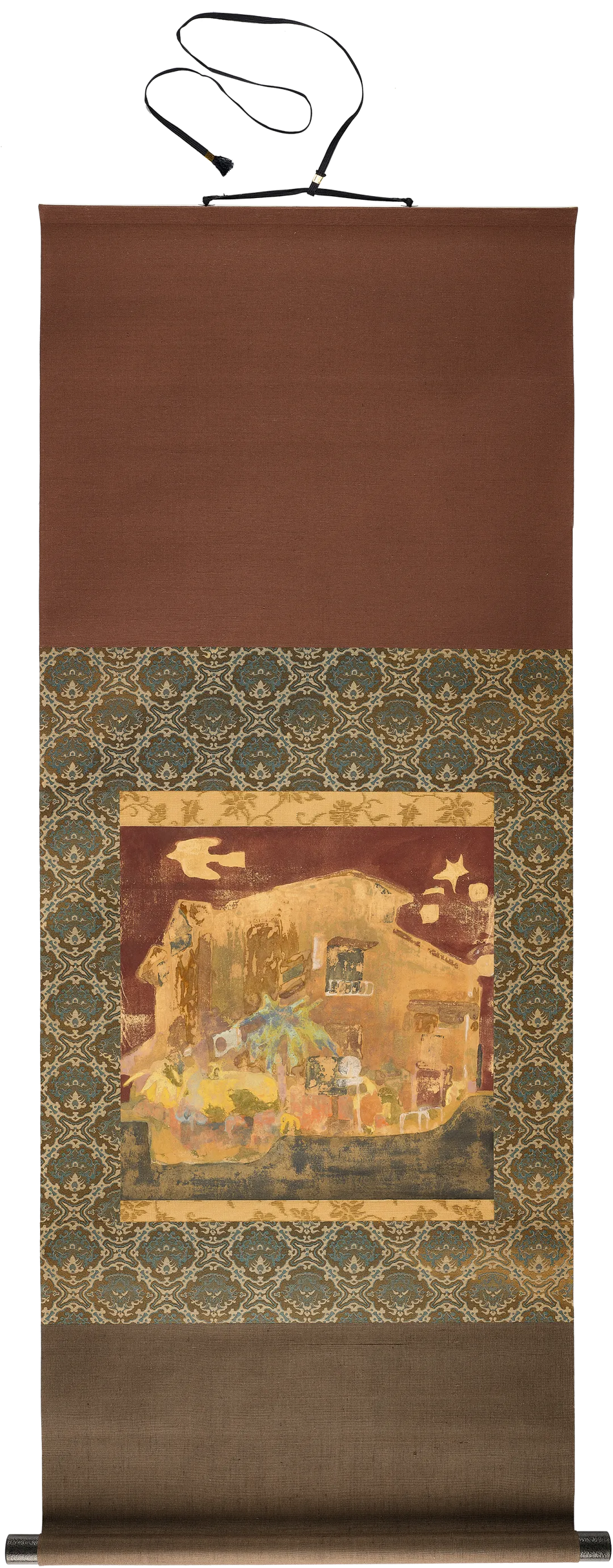

陈天逸/ Chen Tianyi

根津 II/ Nezu II

2022

薄美浓纸、矿物颜料、水干颜料、日式手工卷轴

Mineral pigments, mud pigments on Japanese handmade scroll

55×127cm

1 梅洛-庞蒂认为,感知者与被感知者同时从属于“同一肉身”,它将我们的身体、他者的身体、和世界中的物交织在一起,将我们包裹在一个还不存在主客体之分的“原生存在”的场域之中。

2 德勒兹在《千高原》中指出“情动”是身体潜能与外界互动生成的强度流变,是前个体的生命力量,强调动态生成而非静态情感状态。

3 普鲁斯特在《追忆似水年华》中建构的感官记忆范式,特指特定物象触发无意识记忆涌流的现象。

4 斯宾诺莎将人体同外界的身体发生感触,并由此产生情感的过程称为“身体的感触”。

文/ 蔺圣冰

陈天逸 | Chen Tianyi

陈天逸(1996年生,现工作、生活于日本东京)2018年本科毕业于中央美术学院,并分别于2022、2024年在多摩美术大学及东京艺术大学取得硕士学位。陈天逸的创作根植于梦境与现实的交叠领域,在他创造的这片飞地中,空间不是客观的容器,而是身体行动的可能性场域。时间,亦非物理的均匀流逝,而是身体经验中的“滞留-前摄”结构。艺术家以连续的残留有现实世界结构的异梦,勾连起古早现实与假肢记忆中相熟的锚点,由未历风景的乡愁中不断提炼个体身份的认同。陈天逸的目的并不在重建原地,而是以动态的记忆生态系统邀请观者进入,个人记忆与集体记忆在此糅合,自传式的叙事通过口述等框架获得意义,并最终在记忆共享的机制中编织一场场集体的幻梦。

艺术家近期及即将到来的个展包括:“梦十夜”,蜂巢当代艺术中心,上海,中国,2025;“风景构筑”,Gallery Binosha,东京,日本,2023;近期主要群展包括:“第9届Will+s展”,SOGO美术馆,东京,日本,2025;“东京艺术大学与中国留学生:从李叔同到当代”,东京艺术大学大学美术馆,东京,日本,2024;“第28届创画会 东京研究会 夏之会”,罗针盘艺术空间,东京,日本,2024;“Challenge to new waves of Japanese painting”,船桥东武美术画廊,东京,日本,2024;“第72届东京艺术大学毕业展”,东京艺术大学美术馆,东京,日本,2024;“渐 -zén-” Tokyo Geidai Japan Art Week,Blue Gallery,纽约,美国,2023;“歌之心寄托于画笔 Vol.2”,东京九段耀画廊,东京,日本,2023;“粒粒”,女子美术大学相模原校区,东京,日本,2023;“东京艺术大学日本画第一研究室研究发表展”,东京艺术大学正木纪念馆陈列馆,东京,日本,2023;“第15届大学日本画展 Beyond - 多摩美术大学日本画专业毕业生・修了生四人展”,Unpel Gallery, 东京,日本,2023;“第49届东京春季创画展”,西武池袋本店,东京,日本,2023;“Challenge to new waves of Japanese painting”,伊势丹浦和店,东京,日本,2023;“第8届Will+s展”,西武池袋本店,东京,日本,2023等等。