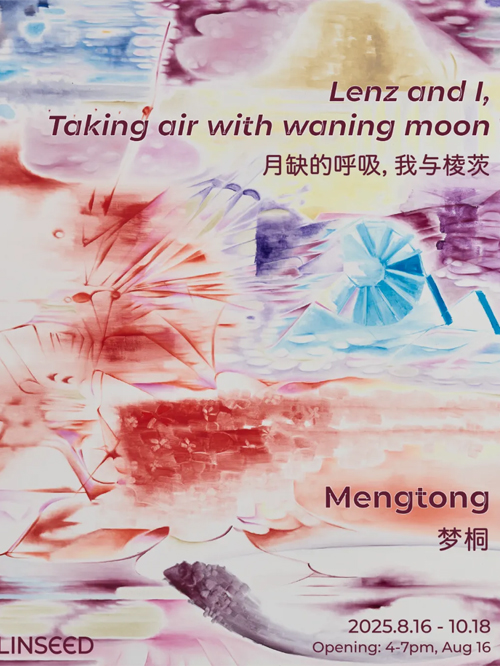

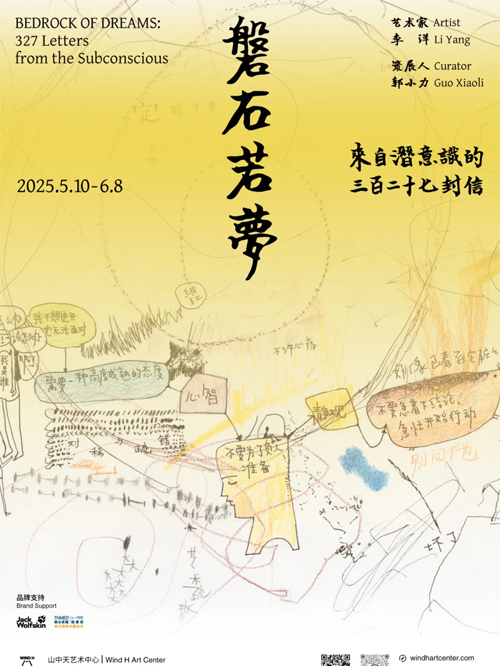

山中天艺术中心荣幸宣布,将于2025年5月10日至6月8日,呈现艺术家李洋持续35年的梦境研究项目《磐石若梦——来自潜意识的三百二十七封信》,由策展人郭小力策划。

本次展览将以艺术家自1990年起持续记录的梦境档案为核心,展出艺术家327组绘画文献、科学装置及互动项目,构建起横跨艺术与科学的认知实验场域。展览特别设置“以画释梦”工作坊,邀请公众解码梦境图像,参与艺术介入认知科学研究的创新实践,构建个体潜意识与集体记忆的对话场域,打造国内首个系统化"梦境考古学"艺术现场。

磐石若梦——来自潜意识的三百二十七封信

Bedrock of Dreams: 327 Letters from the Subconscious

文 / 郭小力

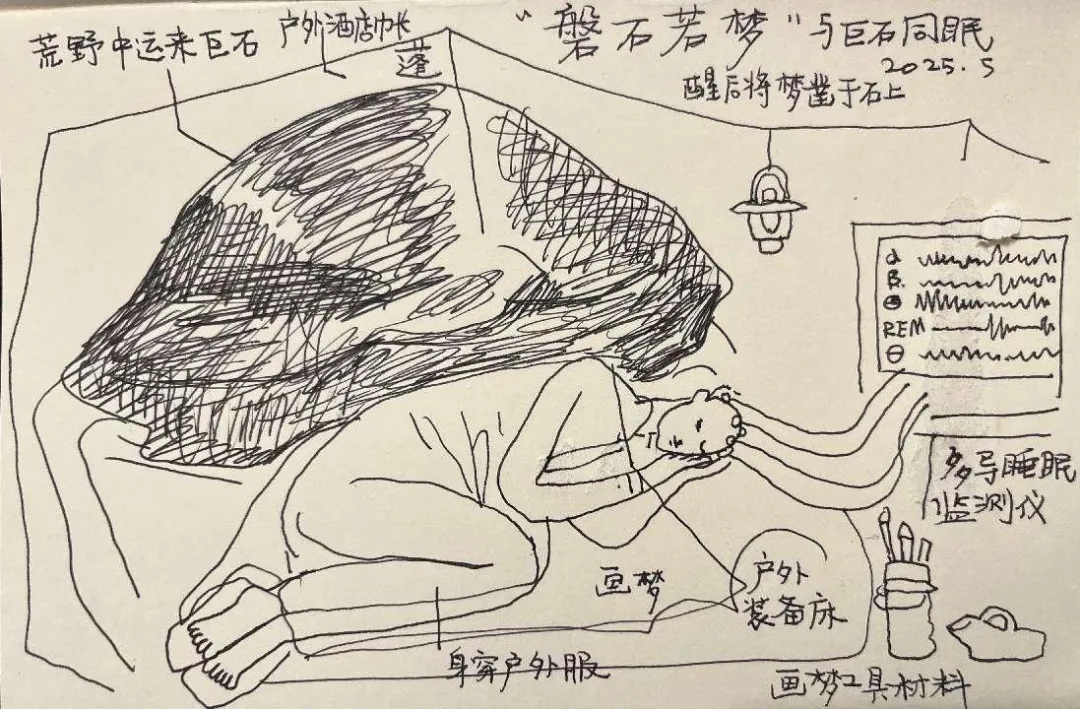

李洋的《磐石若梦——来自潜意识的327封信》展览,以持续35年的梦境记录为线索,构建了一场跨越艺术、科学与社会的认知实验。作为中国当代艺术中罕见的系统性梦学研究个案,展览通过327件绘画文献、科学装置及互动项目,揭示了梦境作为“另一种现实”的多重维度,并探索艺术在解构潜意识中的方法论价值。

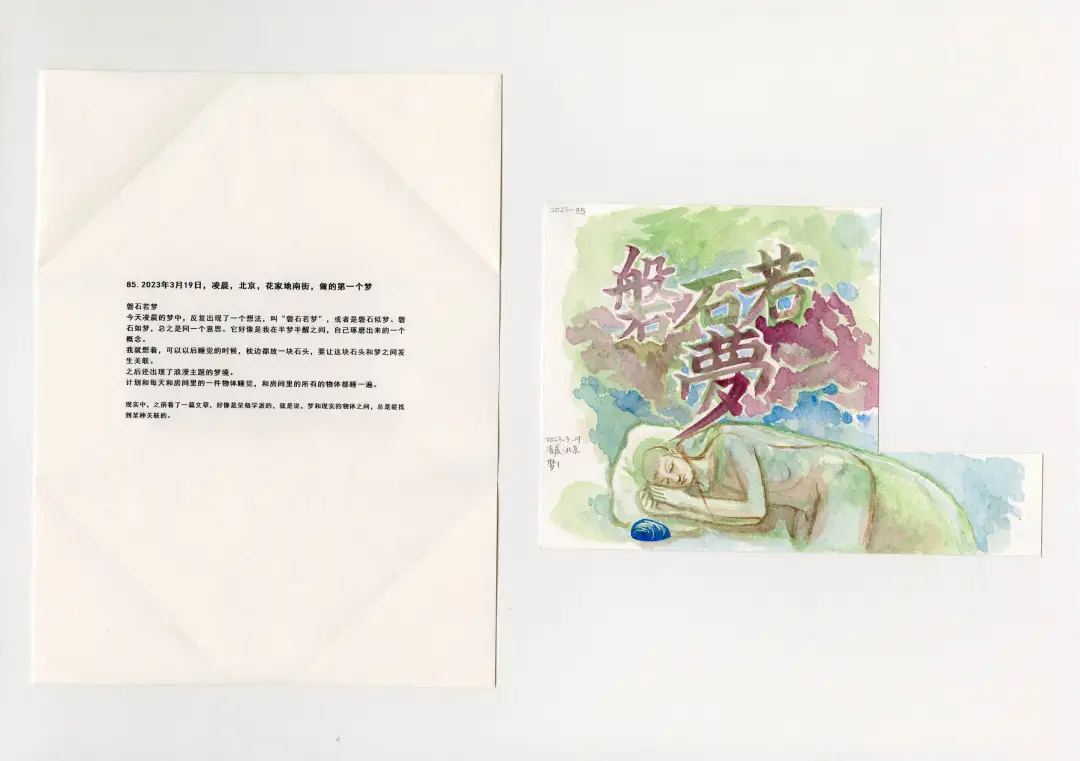

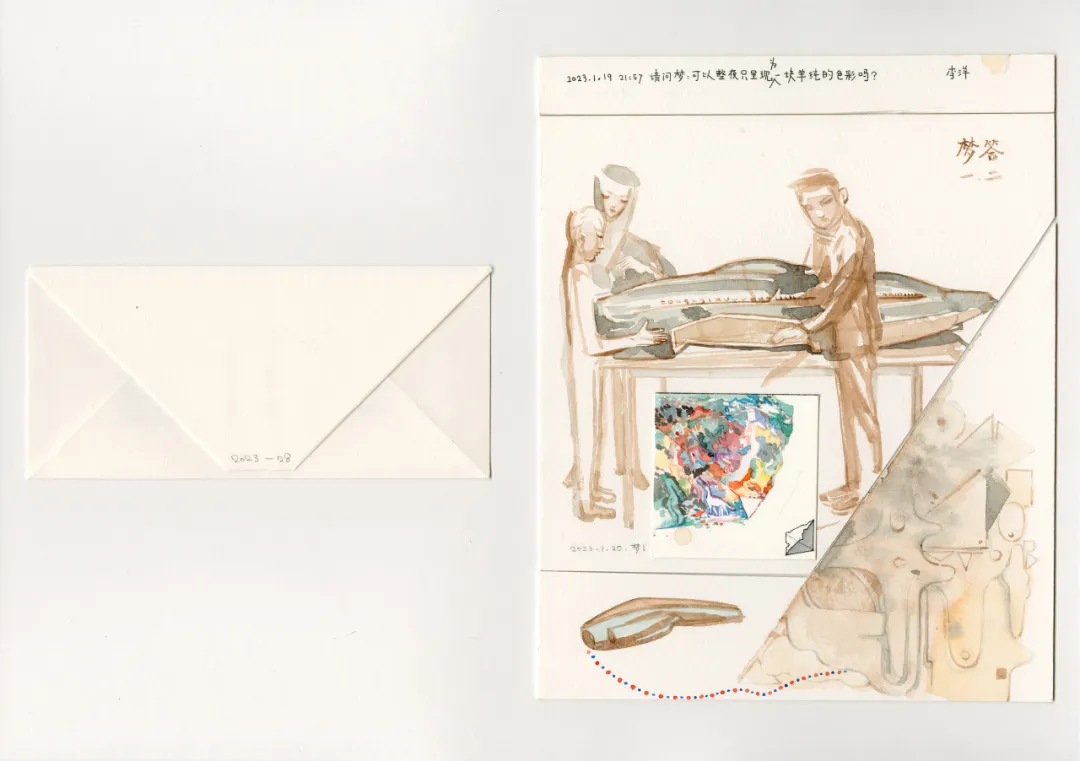

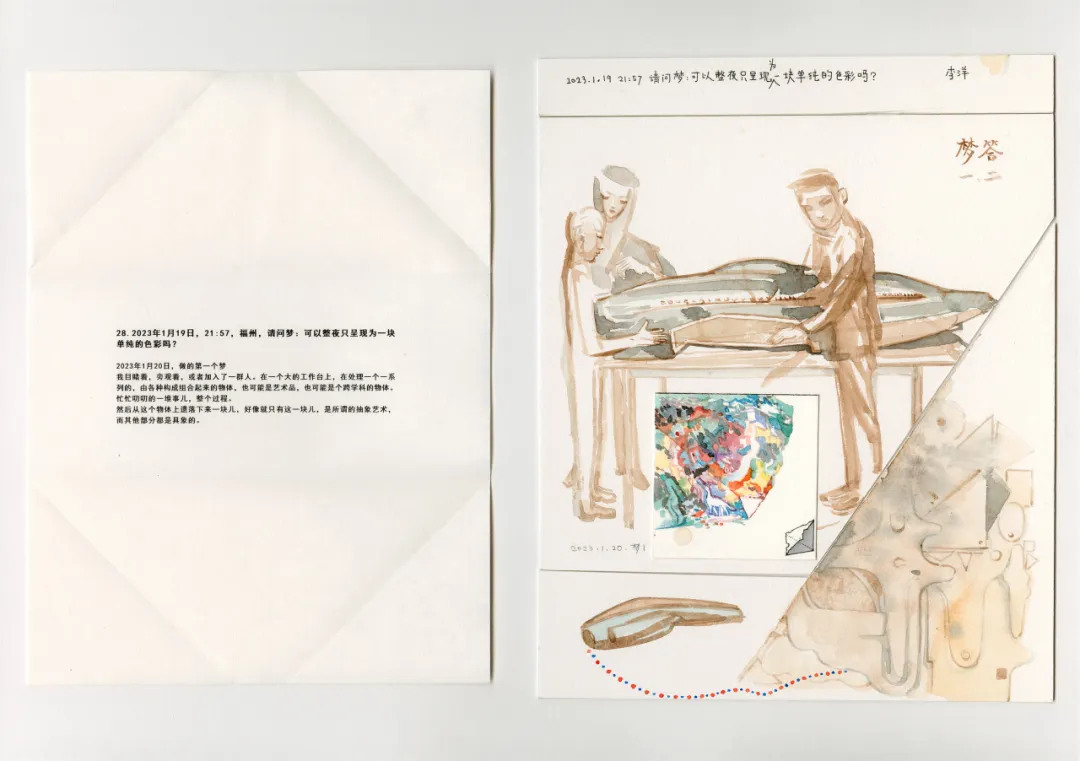

李洋的实践颠覆了传统对“画梦”的浪漫化想象。正如他所言,“我画梦,就是画现实。画梦不是想象的艺术,也不是白日梦,而是一种再现的行为,再现醒时肉眼不可见的真实”。艺术家以近乎人类学田野调查的严谨态度,将梦境转化为可追溯的视觉档案:每日即时的绘画手记与文字记录,既是对意识碎片的物质性固化,亦构成一部个人与时代的“精神编年史”。这种持续性的自我观测行为,使私人梦境升华为观察集体潜意识的棱镜。

展览空间的叙事凸显跨学科特质。科学仪器与绘画文献的并置,形成艺术与实证研究的对话:脑电波监测数据与睡眠影像将不可见的潜意识活动可视化,而大型绘画中符号的重组则映射出集体记忆的结构。特别设置的“以画释梦”工作坊,通过公众参与解码梦境图像,创造了个人经验与集体认知的互动场域。这种实验性策展逻辑,对应着艺术家“梦境考古学”的方法论内核——在艺术创作中整合神经科学、医学观测与人文阐释,使展览本身成为跨界知识生产的现场。

《磐石若梦》的价值不仅在于其庞大的梦境数据库,更在于它提示了一种对抗数字时代经验碎片化的可能——通过肉身实践建构的记忆档案,在技术与人文的张力中守护意识的真实性。这些源自潜意识的“信件”,既是艺术家个体的精神史诗,亦为理解当代人的存在境遇提供了独特的认知路径。当梦境成为可被共同凝视、分析与对话的开放文本,艺术便显现出其超越审美范畴的智性力量。

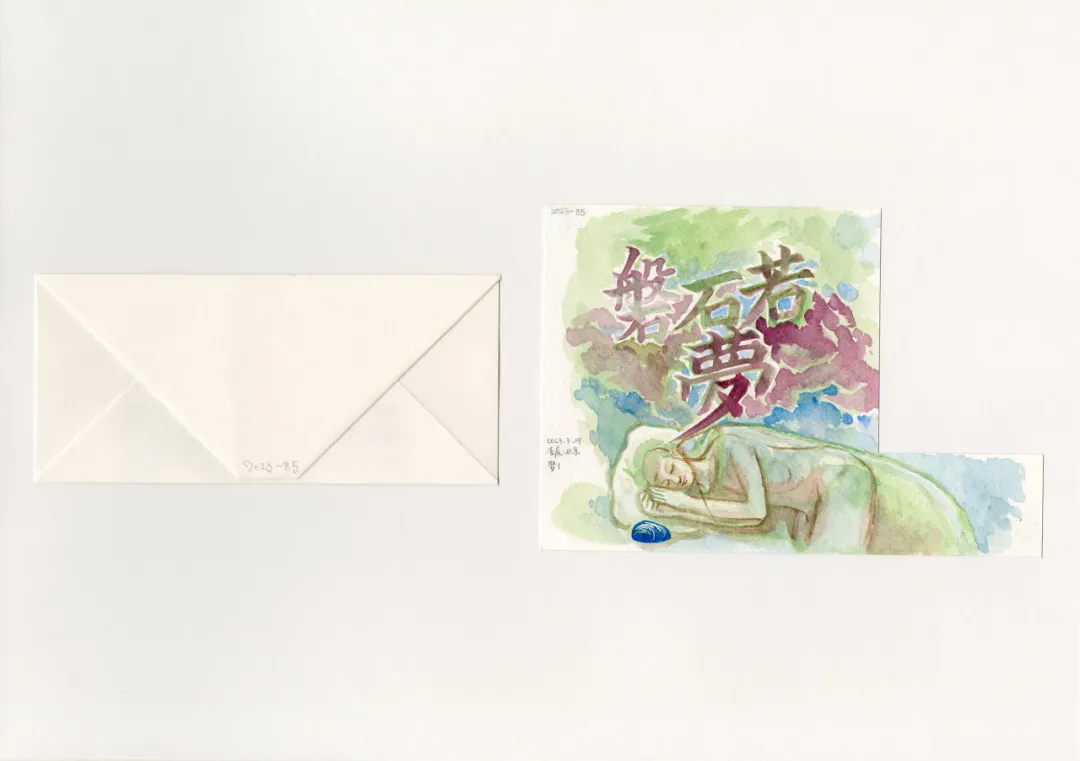

《来自潜意识的327封信》,李洋,纸本绘画及文本拼贴,29.7×42cm×327件,2023-2025

《人类肉身与多导睡眠监测仪共同描绘的同一个梦》,李洋,多导睡眠监测仪、旧木床、寝具、木柜等,2025

《从青绿向没骨转化的关键阶段》,李洋,布面丙烯,100×80cm,2021

过往现场

个展:李洋-Unicorn-梦研所,独角兽艺术空间,2015

李洋

当代艺术家、艺术教育者

李洋,毕业于中央美术学院,深耕艺术创作与理论研究。兼具艺术家、梦研究者、心理学实践者、社会项目发起人等多重身份现为中央美术学院壁画系教授。开设“超现实艺术解析与创作”等课程,培养青年艺术人才。 自20世纪90年代起,以“梦”为核心展开跨学科艺术实践,探索梦与个体潜意识、集体历史、科学及社会的关系,构建了独特的“化梦”艺术体系。突破超现实主义框架,融合现实主义、装置、数字艺术、社会行为等多媒介,探索梦的多元表达,成为中国实验艺术领域的重要代表人物。李洋的艺术实践不仅拓展了当代艺术的边界,更为理解潜意识与现实的交织提供了全新视角。

郭小力

当代艺术资深策展人、写作者、艺术顾问

郭小力,曾任炎黄艺术馆艺术总监及副馆长。期间领衔参与策划中国现代美术奠基人系列大型展览。参与策划新时期以来重要大型系列展览《中国现代美术奠基人系列》数次获得文化部颁发一等奖;策划上海民生美术馆《开放的肖像》大型展览,汇集了中国当代艺术重要 影响力和未来新势力艺术家,集中讨论和展现了当代绘画的群体面貌。

曾任北京金杜艺术中心艺术总监,负责艺术中心的学术方向、艺术展览及相关工作。策划大型当代艺术展览,梳理20世纪初延至迄今51位现当代艺术家80多幅珍贵作品。

目前作为独立策展人活跃在专业领域,策划很多前沿性学术展览及个案研究展览,注重艺术研究性也推动跨界艺术项目。