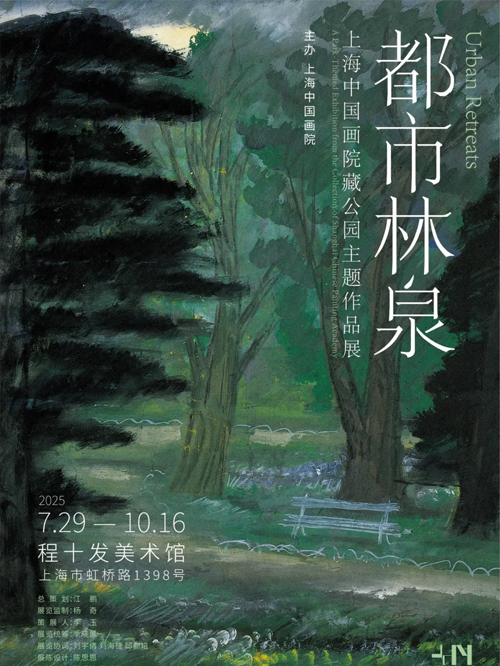

2023年3月17日,由欣稚锋艺术机构和上海陆家嘴中心L+MALL联合主办的APSMUSEUM春季展览《岩之道》盛大开幕。

APSMUSEUM春季展览《岩之道》于2023年3月17日正式开幕。此次展览为APSMUSEUM中日岩彩艺术交流系列展的首次公开展出。展览由上海大学上海美术学院作为指导单位,日本国驻上海总领事馆和上海市对外文化交流协会作为特别支持单位,欣稚锋艺术机构和陆家嘴L+Mall联合主办,APSMUSEUM和上大美院岩彩绘画工作室作为承办单位,日本国弘誓院长安寺作为协办单位,以艺术家群展的形式,展示中日两国当代优秀的岩彩艺术绘画作品。

APSMUSEUM希望能够通过展示中国和日本当代的岩彩艺术作品让更多人了解历久弥新的岩彩艺术,并认识到其中蕴含的巨大文化价值。也希望通过中日文化的交流展示让传统的艺术走出程式,面向世界,融入到一个更加开放、自由、多元化的现代文明之中。

本次展览邀请了25位优秀中日艺术家参展,他们都长期活跃在“岩彩绘画”创作、研究、教学领域。他们的作品不管是具像还是非具像,也不论是人物风景还是观念抽象,基本呈现了当下“岩彩绘画”的新面貌、新态势、新探索、新发展,反映了“岩彩绘画”在大学美术教育方面的新成就。由于中日两国艺术家的历史、文化背景相异,审美趣味也会有所不同,因此,观众才有机会欣赏到中日艺术家更为丰富、多样的当代“岩彩绘画”作品,也许,这才是本次《岩之道|中日岩彩艺术交流系列展》的真正价值所在。

矿物颜料“岩彩”

展览现场

loookloook

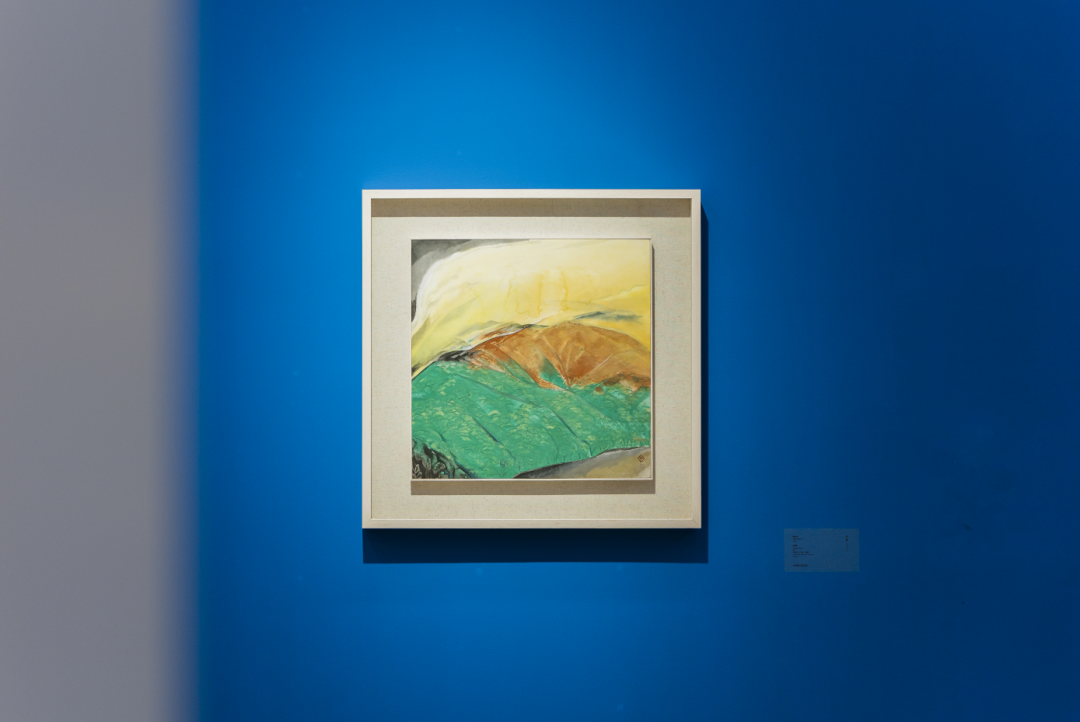

《云起》

浅野均一直以来对日本桃山时期绘画和中国山水画持有浓厚兴趣。中国水墨山水的纯净素朴却恢宏大气和桃山时期山水画使用金箔、石绿营造氛围的华丽手法,看似两极实则同样具有静穆的动感,气韵的流动。

浅野 均,2006

云肌麻纸,矿物色,动物胶

41×41CM

loookloook

《窗》

窗是他长时间创作主题。作品把看似平凡的日常景色,通过敏锐的观察、诗人般的解读和出神入化的材料技法运用,将普通化为神奇。岩仓先生对矿物色的使用手法随心所欲,粗细颗粒的相互交替渗化把控精准,让传统的日本画技法和现代的色彩审美构成形式密切契合。

岩仓寿

云肌麻纸,矿物色,动物胶

32×41CM

loookloook

《凝视》

画家深入研究意大利的坦培拉绘画技法和欧洲祭坛画。大量作品中除了技法材料表现外,难掩其宗教式的人文关怀。以哲学家的视角俯瞰尘世,充满了悲悯情怀。这幅“凝视”用矿物色石青和金箔等极少种类的色彩,以平面构成式画面,让怀抱幼子的母亲直视并叩问观者。

小嶋悠司,1975

亚麻布,矿物色,鸡蛋黄,蜜蜡等

53×41CM

loookloook

《宕泉雪霁》

作品描绘了莫高窟北区冬日雪后景色,近处蜿蜒的宕泉河与远处石窟融为一体,表现了佛教石窟静谧幽玄的意境氛围。

马强,2011

纸本、矿物色

130.4×193.9CM

loookloook

《厚土2》

碧蓝如洗的天空、炫目阳光下,烈日的燥热包裹着身体、包裹着异域老城,包裹着停滞的时间。空气中弥漫着土的味道。

苗彤,2022

亚麻布、矿物色、有色土、动物胶

180×180CM

loookloook

《蓝城印象》

大约十年前去了印度一个叫做焦特普尔的古城,这座城也被称作“蓝城”。在古城里外转悠了十来天,那些平凡朴素、司空见惯的一扇窗、一道门、一盆花、一个护栏、一面墙、一座房子以及当地淳朴的民风,都深深地吸引了我,让我感受到了这个世界的温度,于是,自然而然的把我的感受用适合的材质画了出来。

翟建群,2019

麻布岩彩

180×180CM

loookloook

《重生》

作品《重生》,采集了青金石与大自然脱离那一刻的形状,成为了重生的边界,正如婴儿离开母体,剪断脐带的那一刻。如果说大自然之生,是生之日,那么艺术之生,便是一种重生。青金石之中泛出的金色微光,就像天穹之中的星星,成为每一个个体追求自我完善道路之中内心的引领。

孙博,2019

岩彩

150×150CM

loookloook

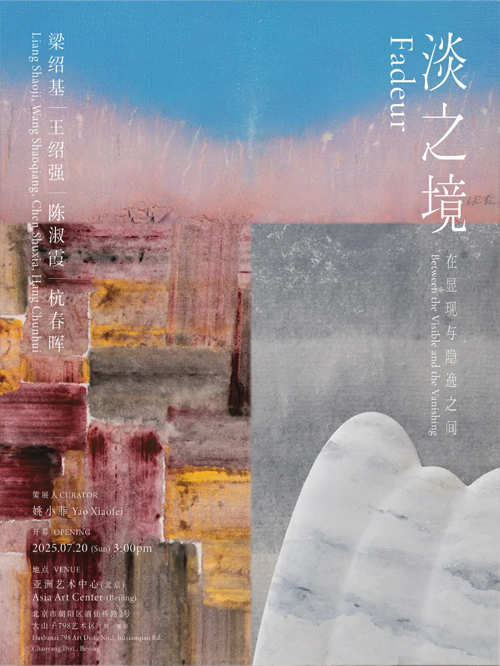

《方舱 • 白》

一以贯之的 “点”,在这里幻化成一张张给予希望的床,白色是白衣天使,绿色是芸芸众生。新冠疫情中的方舱医院,心中最美丽的希望家园!

陈静,2020

岩彩布面

直径 99CM

loookloook

《佛衣》

作品创作灵感来自石窟中残存的佛像,表达的是历经沧桑的佛衣与始终不变的信仰。作品运用了矿物颜料、天然砂土与纤维材料相结合,再配合“香灰”进行制作,尽可能保持材料碰撞下的意象生发。

颜景亮,2020

岩彩综合材料

180×90CM

loookloook

《般若》

无我者非我、非我所,非我之我。以不实之意为无我。当观受无常,如是观者则于受调伏欲念、断欲贪;当观识无常。如是观则识非我,非我所、亦非我体。在当下纷繁复杂的世界,面对社会巨大的变迁,人们很容易放大自我,本我,失去本心、初心,常常迷失自己,烦恼不已。我以龟兹石窟壁画中的禅定佛像为元素进行当代转换。希望观者看完作品能够与作者产生共鸣,用无我的状态放下执念、贪欲等方能自在。我把佛像幻化的光芒用不锈钢材质进行置换,希望大家通过这一束光亮,找到回归本我之路。

赵丽娅,2022

岩彩,不锈钢

100×100CM

loookloook

《访古-影石》

作为视觉的身体,只是由不同肤色传递出的某种身体幻象。我们衷情于这些意义繁杂的幻象,甚或忘却身体自身。由各种意义组建起来的身体幻象已然超越身体,取代身体。其带有欺骗性的真实感从不间断地干扰我们的判断,致使原本无辜的身体已无法获得清白,而我们只能经由一种靠谱的意象化的身体认知经验来把握自我,理解他人。我们醉在各种身体寓言中,玩味着各式各样的身体意象,人的,或非人的,非人的,终究还是人的。

佘松,2018

绢本水墨岩彩

138×53CM

loookloook

《城市-6》

城市风貌像奔突的岁月一样不曾为人停留,但倏忽间的印象里却总有一角不能随意抹去。有些像高耸入云的建筑物的风骨,有一些却又像不断被反复覆盖又被唤醒的记忆。所以本作品试图借助砂砾、麻、纸棉纤维的粗粝朴素及矿物色又融于水的特性,塑造面对城市时那些风云交汇又扑朔迷离的心境。

张乐,2019

矿物色、麻纸、纤维等综合材料

112×220CM

loookloook

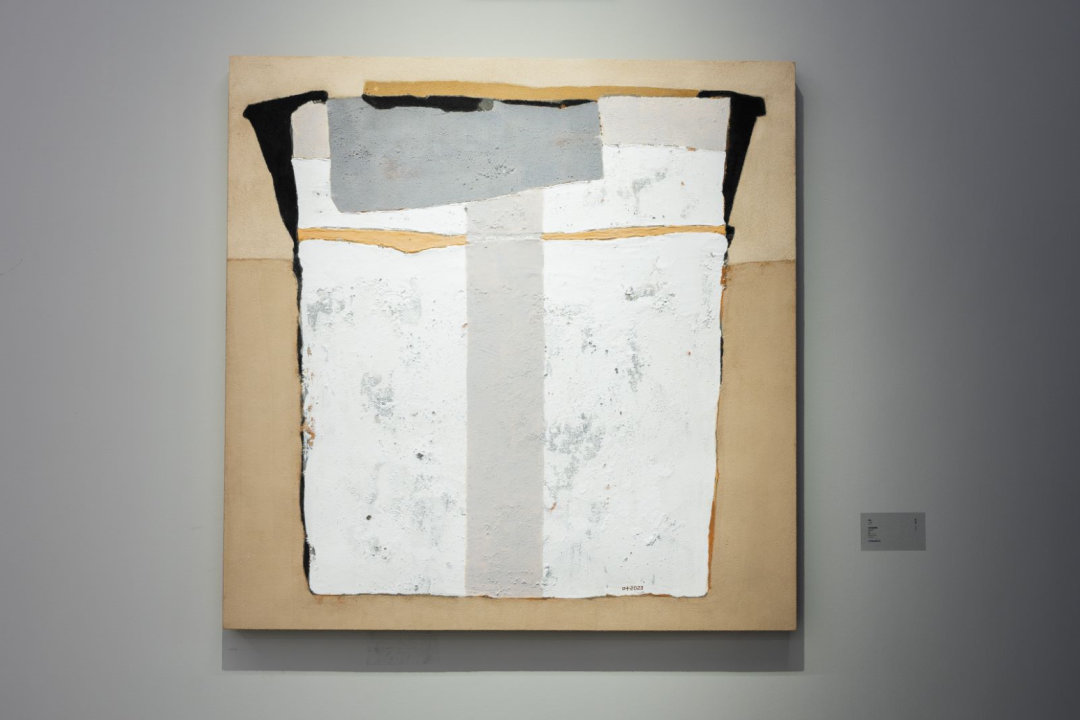

《不明场地》

不明场地的不明建筑。

梅金洪,2021

土、银箔

240×120CM

loookloook

《线与面的延展》

寄送快递是日常生活中常见的行为模式,快递的包装盒附带的个人信息也成为可识别的数据化参数。作品通过提炼快递包装盒的视觉信息,从点、线、面三个角度完成视觉上的数据可视化,反映出作者对信息时代中个人、商品和社会的关联性的思考。

叶倩,2023

岩彩、 土、砂

110×110CM

loookloook

《无题》

岩彩这种单纯的材料自身具有一种纯粹极致的美感,具有强烈的表现力 , 我尝试将丝网与煤粉相结合,用版画的思维和丝网工艺对现实主义文学巨著(金瓶梅)进行当代的像形式转译。对于我来说只有通过材质以及制作技术的拓展,对岩彩语言和形式结构的推敲,以现代的构成方式在传统的文化精神里进一步发掘有意义的内涵,才能走出一条完全属于自己的路。

金鑫,2019

岩彩

172×148CM

loookloook

《错位》

作品是两张尺寸相同,厚薄不同的两张岩彩绘画,本次展览只展出其中之一。设计理念从局部图形的交替错位,画面图形转绎到局部图形互置和载体自身的凹凸感。

李垚,2020

岩彩

90×52×5CM

loookloook

《无次》

在无次的世界里追光。

杨思瑜,2022

雌黄,玻璃微珠

240×160CM

loookloook

《不要说再见》

生活中的一些场景总是能带给我很多感触,夏末的一天,骑着车在村子里闲逛。池塘边树林里的小屋开着门,阳光下那个简陋的小房间里很幽暗,有种淡淡的忧伤,好像刚刚经历过一次离别。喜欢岩彩颗粒,让它们散落在我用刀刻画出的痕迹里,既散漫又被制约,这种状态何尝不是人生中的一种写照。

吴竑,2023

木刻岩彩

90×120CM

loookloook

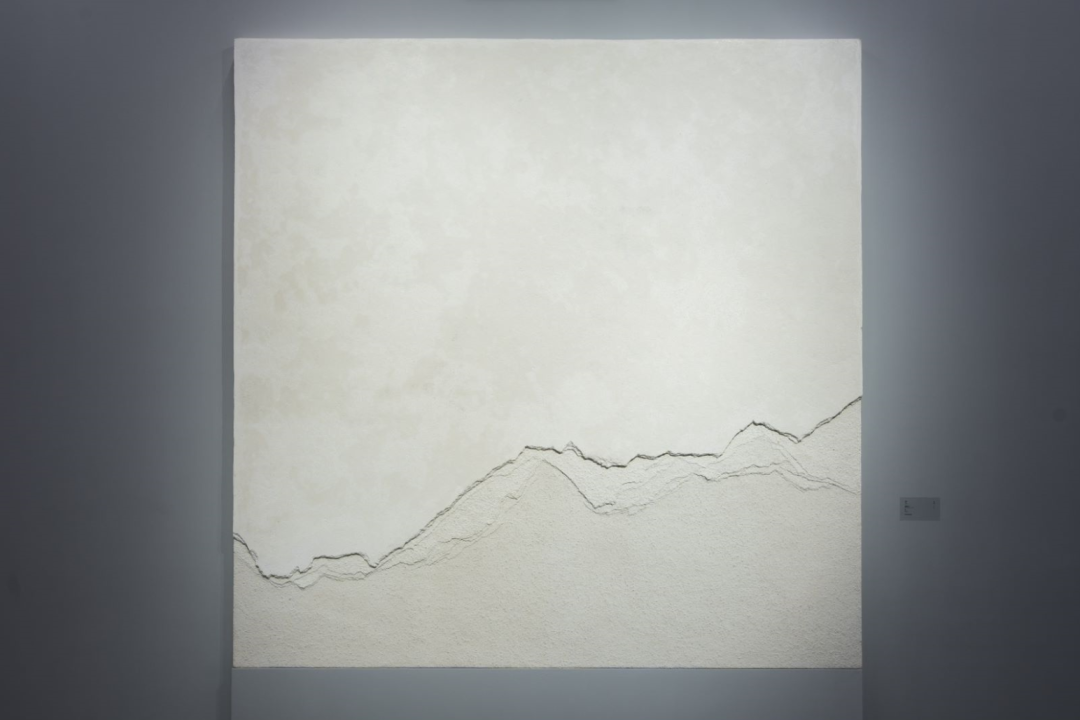

《呼吸结晶 Ⅱ》

粗粝与光滑,我将砂岩的两种呈像方式整合到一个画面中,组构成一个凝固而坚实的空间。策兰曾用“结晶”来解释现实与抽象之间的关系,并以“呼吸结晶”为其作品集命名。结晶是凝结、析出晶体的过程,艺术创作又何尝不是如此呢?我们的生活世界是一个多层面的存在,在对它的观看与呈现中,边缘与深处、可见与不可见,相互交织成为一个熟悉的陌生世界。

李玙君,2019

砂岩、土

200×200CM

loookloook

《色拉印象 - 月圆》

2019 年我曾沿着青海线来到了拉萨,在拉萨待了十日,我走遍了拉萨的大街小巷,也去了很多寺庙。有街头的小寺庙也有云间的楚布寺。西藏寺庙那种红白配色给我留下了深刻印象,然而,很有意思的是,给我留下最深印象的还是拉萨月夜下的色拉寺。这次西藏之旅也为我后来的创作埋下了伏笔。

周纳,2022

木板岩彩

60×90×4CM

loookloook

《若蓝》

蓝色在中国传统矿物色中有两种经典色系:蓝铜矿打磨的石青和青金石研磨的青金色。两种蓝色各有特点:石青沉郁,青金淡雅。

这幅作品试图用蓝色的微妙色阶展现出花朵在生长阶段的曼妙与生命力。美人如花,若把这幅画比作美人,应该是林黛玉般如泣如慕的女子。若把这朵花和诗词相应和,会是“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”的迷离景象。

雷涛,2022

矿物颜料、金属箔

直径 80CM

loookloook

《新世界》

这组作品是在今年年初疫情期间创作的。面对来势汹汹的疫情,每天都生活在诚惶诚恐之中,困在家不能出门,被各种负面新闻所包围,充满了无助感。此时特别需要一股搏斗、抗争、奋进的力量,挣脱这种压抑的情绪和束缚。我想到了龙马精神、万马奔腾、一马当先这样的词,于是,我画了这一系列关于马作品。

用岩彩一遍遍地涂抹。每覆盖一次,之前的形象就会变得模糊不清,但颗粒感的材质总会留下隐约痕迹。经过层层透叠,从虚幻之中透出一股势不可挡的气势,这让我想到在虚无之中奋力拼搏的西西弗,我也从中得到了自我疗愈!

伍璐璐,2020

岩彩画

56×76CM

loookloook

《幸福 • 纪》

《幸福 • 纪》系列岩彩作品以不同样式的小蛋糕为绘画素材,用来自地壳深处的矿物色和取自故乡的有色土来绘制,晶莹纯粹的颗粒与质朴平凡的微粉碰撞、融合,层叠、并置,呈现出具象的形象,暗含着抽象的形式,引发出多向的思考。也许是对某个节日的纪念,也许是对某件往事的祭奠,甜蜜的小蛋糕静静置放,触及不同的观者,抵达不同的心灵,品位不同的甜蜜,安放不同的记忆……

金璐,2022

岩彩

四幅 150×150CM

loookloook

《我在这里等你》

我曾在非洲生活了两年,非洲是一个充满野性和旺盛生命力的国度,这里的人民质朴野生,和岩彩材质粗糙的原始力感十分契合。2019 年家里添了小生命,孩子生下来头顶有发旋,按照老家的说法这是青牛转世,于是就萌生了画牛的愿望。这次的作品就用到了当时在非洲采集到的土,加上家乡的土,感觉可以跨时空的将家人联系在一起。

梁斐,2022

岩彩

120×90CM

loookloook

《琥珀映霞 - 丝路印象》

作品以极具异域特色的拱门样式作为载体,采用天然岩彩与金箔相结合的异质共构形式呈现,将经典的红金对比色作为主色调。画面中绘画纹样与錾金纹样相互交织,与拱门样式相互呼应,传达一种现实与心象的时空对话感。

徐瀚,2022

岩彩、玛瑙、金箔

230×200CM

loookloook

每一种艺术都有自己独特的表现方式。随着时代、环境、认知的变化,各个艺术种类一方面固然要保持自己本体的特征;另一方面也应“与时俱进”,不断跨界、融合,取长补短,探索新语境下的新表达。

“岩彩绘画”是古老的新画种。“岩彩绘画”是以岩石粉末和有色土、砂等为主要材料进行创作的绘画品种。“岩彩绘画”的源头可上溯至公元三世纪的新疆龟兹石窟壁画。宋元后中国绘画以水墨为主流,而色彩丰富的“岩彩绘画”逐渐式微。隋唐时期,日本派来中国学习的遣隋(唐)使对于“岩彩绘画”情有独钟,于是将“岩彩绘画”传回东瀛,并经过不断探索,逐渐发展为当今独树一帜的日本画。改革开放后,不少中国艺术家赴日学习,对于“岩彩绘画”的材质和表现手段产生了浓厚的兴趣,并对日本画和中国文化、中国绘画之间源远流长的关系有了深刻的新体认。这些中国艺术家陆续回国后,决定复兴拓展这项传统画种,于上世纪90年代重新为该画种取名为“岩彩”,开始在当代中国绘画领域里崭露头角,绽放异彩。

当代“岩彩绘画”以材质研究的角度切入,既从“岩彩绘画”的源头汲取养分,又追求“创造性转换,创新性发展”,开放、包容、前瞻,更为自由、多元地体现了当代人的所思所感所喜所悲......

苗彤